・

スカイ姫のつぶやきギャラリー

小 林 清 親

江戸本所にて幕臣の子として生まれる。1862年(文久2年)、15歳の時に父が亡

くなった為 元服し、清親を名乗り、家督

を継ぐ。幕府消滅後、徳川慶喜らを追っ

て静岡に下る。帰京後、 絵師を志し、河

鍋暁斎や柴田是真らと席画会(後援者の

前にて、即興で書画を揮毫すること。)

を共にしたと言われる。最後の浮世絵師

、明治の広重と評された。

小林清親東京名所1~10

日本名勝図会武藏百景の内

浮世絵名作選集 清親より

(国立国会図書館より)

| 小林清親東京名所1~10 日本名勝図会 武藏百景の内 浮世絵名作選集 清親より 東京名所【1】 〇浅草田甫太郎稲荷 〇九段坂 〇永代橋日本銀行の雪(井上安治画) 〇大川端石原橋 〇海運橋 〇渕崎 〇小梅曳舟の雪 (井上安治画) 〇柳嶋妙見 (井上安治画) 〇柳橋夜雨 〇鍜治橋遠景 (井上安治画) 東京名所【2】 〇亀井戸藤 〇神田明神 (井上安治画) 〇湯島台・白聖堂ノ月 (井上安治画) 〇根津神社 (井上安治画) 〇吹上釣橋 〇枕橋 (井上安治画) 〇葵坂 〇愛宕山 (井上安治画) 〇浅草東門跡 (井上安治画) 〇百本杭ノ三日月 (井上安治画) 東京名所【3】 〇上野新坂 〇赤坂紀伊国坂 〇芝増上寺 〇谷中天王寺 〇蔵前通 (井上安治画) 〇浅草広小路 〇 所御蔵橋 〇割下水 〇乳山夕景 (井上安治画) 〇築地海運省 東京名所【4】 〇堀切 〇小梅 〇深川仙台堀 〇浜町川岸より本所1の橋 〇靖国神社 〇御茶ノ水 (井上安治画) 〇鎧橋夜 〇三ツ叉永代 (井上安治画) 〇上野東照宮 (井上安治画) 〇川口善光寺 (井上安治画) 東京名所【5】 〇向島桜 〇浅草橋夕暮 (井上安治画) 〇筋違通夜景 〇代雨ノ景 〇亀井戸梅屋敷 〇御城二重橋ノ景 〇神田川駿河台 (井上安治画) 〇江戸橋之景 〇銀座通夜景 〇両国百本杭之景 東京名所【6】 〇上野三橋 〇上野御霊屋 〇浅草観音 〇萬年橋ヨリ大橋 (井上安治画) 〇大森海 〇水道橋 〇本所富士見の渡し (井上安治画) 〇築地門跡の遠景 〇口ヨリ虎ノ門 〇本所枕橋ヅメ (井上安治画) 東京名所【7】 〇新吉原の景 〇紙 幣 局(井上安治画) 〇佃 島 〇ゆ島天神 〇新大橋 〇外神田遠景〇柳橋夜景 〇道灌山下 〇隅田川夜景(井上安治画) 〇千住ラシャ製造場(井上安治画) 東京名所【8】 〇上野公園地 〇日本橋夜景 〇両国橋焼跡 (井上安治画) 〇浅草橋之景 〇瀧ノ川紅葉 〇虎ノ門工部大学校 〇鎧橋之景 〇梅若神社ノ雨 (井上安治画) 〇駿河町夜景 〇厩 橋 (井上安治画) 東京名所【9】 〇道灌山(井上安治) 〇天王寺衣川 〇四 日 市 〇今戸有明楼 〇隅田川堤 (井上安治)〇京橋 〇竹橋内 (井上安治)〇皇居二重橋 〇神田ヨリ出火久松町焼失の図 〇両国大火浜町川岸ニテ寫す 東京名所【10】 〇池の端雪(井上安治) 〇品川沖(井上安治) 〇五本松雨月(井上安治) 〇元柳橋 〇今戸橋雪 〇綾瀬川朝 〇高縄鉄道 〇品川沖(井上安治) ◯橋場ノ渡口 〇赤羽根橋景 (井上安治) 〇新橋ステイション夜(井上安治) |

・

小林清親東京名所【1】

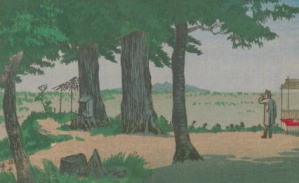

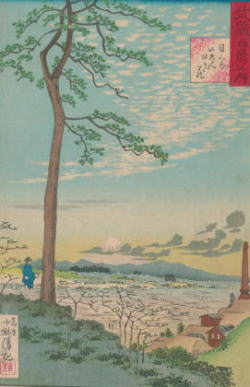

浅草田甫太郎稲荷1

永代橋際日本銀行の雪. (井上安治画)

大 川 端 石 原 橋

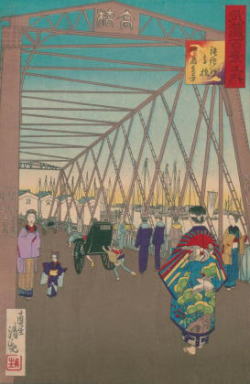

海 運 橋

渕 崎

小梅曳舟の雪(井上安治画)

柳 嶋 妙 見(井上安治画)

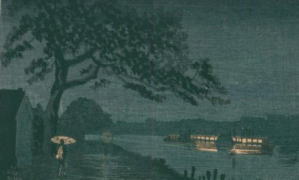

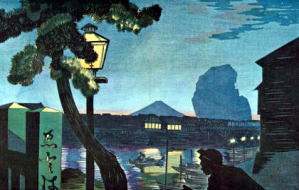

柳 橋 夜 雨

鍜 治 橋 遠 景 (井上安治画)

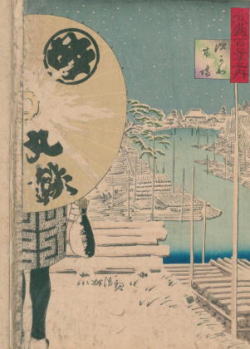

九 段 坂

・

小林清親東京名所【2】

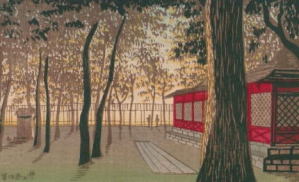

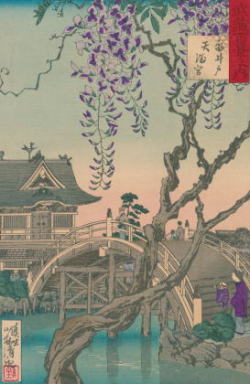

亀 井 戸 藤

神 田 明 神 (井上安治画)

湯島台 白聖堂ノ月 (井上安治画)

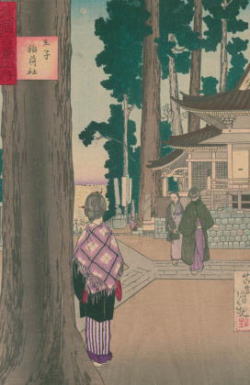

根 津 神 社 (井上安治画)

枕 橋 (井上安治画)

吹 上 釣 橋

愛 宕 山 (井上安治画)

浅草東門跡 (井上安治画)

葵 坂

百本杭ノ三日月 (井上安治画)

・

小林清親東京名所【3】

上 野 新 坂

赤 坂 紀 伊 国 坂

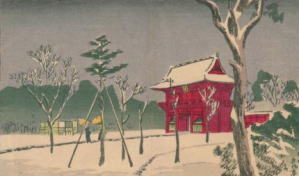

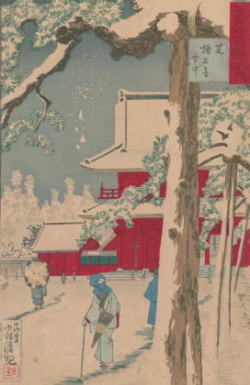

芝 増 上 寺

谷 中 天 王 寺

蔵 前 通 (井上安治画)

浅 草 広 小 路

本 所 御 蔵 橋

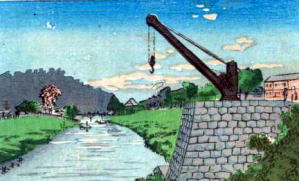

割 下 水

待 乳 山 夕 景 (井上安治画)

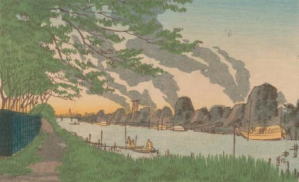

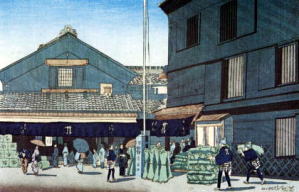

築 地 海 運 省

・

小林清親東京名所【4】

堀 切

小 梅

浜町川岸より本所1の橋

深 川 仙 台 堀

御茶ノ水 (井上安治画)

靖 国 神 社

鎧 橋 夜

三 ツ 叉 永 代 (井上安治画)

上 野 東 照 宮 (井上安治画)

川口善光寺 (井上安治画)

・

小林清親東京名所【5】

向 島 桜

浅 草 橋 夕 暮 (井上安治画)

筋 違 通 夜 景

万 代 橋 雨 ノ 景

亀 井 戸 梅 屋 敷

神 田 川 駿 河 台 (井上安治画)

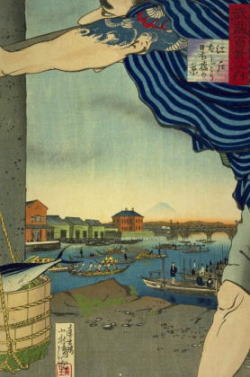

江 戸 橋 之 景

銀 座 通 夜 景

両国百本杭之景

御城二重橋ノ景

・

小林清親東京名所【6】

上 野 三 橋

上 野 御 霊 屋

浅 草 観 音

萬年橋ヨリ大橋 (井上安治画)

大 森 海

本所富士見の渡し (井上安治画)

築地門跡ノ遠景

水 道 橋

本所枕橋ヅメ (井上安治画)

芝口ヨリ虎ノ門

・

小林清親東京名所【7】

新 吉 原 の 景

紙 幣 局 (井上安治画)

佃 島

ゆ 島 天 神

新 大 橋

外 桜 田 遠 景

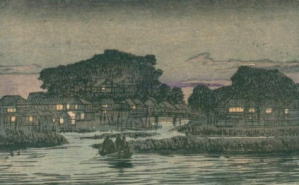

柳 橋 夜 景

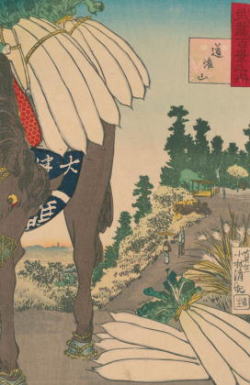

道 灌 山 下

隅 田 川 夜 景 (井上安治画)

千住ラシャ製造場 (井上安治画)

・

小林清親東京名所【8】

上 野 公 園 地

日 本 橋 夜 景

両 国 橋 焼 跡 (井上安治画)

浅 草 橋 之 景

瀧 ノ 川 紅 葉

虎ノ門工部大学校

梅 若 神 社 ノ 雨 (井上安治画)

鎧 橋 之 景

駿 河 町 夜 景

厩 橋 (井上安治画)

・

小林清親東京名所【9】

皇 居 二 重 橋

京 橋

道 灌 山 (井上安治画)

天 王 寺 下 衣 川

四 日 市

今 戸 有 明 楼

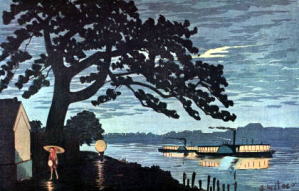

隅 田 川 堤 (井上安治画)

神田ヨリ出火久松町焼失の図

竹 橋 内 (井上安治画)

両国大火浜町川岸ニテ寫す

・

小林清親東京名所【10】

池 の 端 雪 (井上安治画)

五 本 松 雨 月 (井上安治画)

品 川 沖 (井上安治画)

元 柳 橋

今 戸 橋 雪

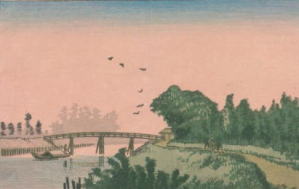

綾 瀬 川 朝

赤 羽 根 橋 景 (井上安治画)

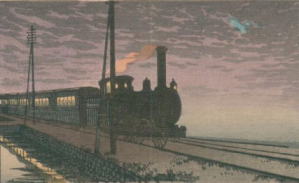

高 縄 鉄 道

橋 場 ノ 渡 口

新橋ステーション夜 (井上安治画)

・

日本 名 勝 図 会

| 二見浦(一) ・通天橋(二) ・厳島 (三)・薩埵嶺(四) ・猿橋(五) ・松島(六) ・日光湯本温泉(七) ・江の島 ・小金井(九) ・清見潟(十) ・恵見ヶ滝(十一) ・養老瀑布 (十二) ・横須賀造船所 (十三) ・嵐山(十五) ・神橋(十六) ・観音崎 (十七 ・中禅寺湖 (十八) ・常陸桜川より筑波山を望む(十九) ・陽明門 (二十) ・隅田川(二十一) ・吉野山(二十二) ・親不知(二十三) ・熱海温泉(二十四) ・房州鏡ヶ浦 (二十五) ・豊後耶馬溪古羅漢寺(二十六) ・田子の浦(二十七) |

二 見 浦 (一)

通 天 橋 (二)

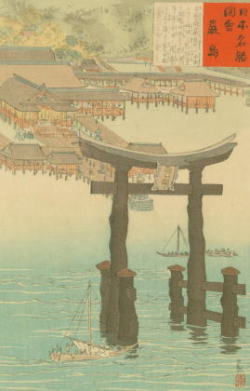

厳 島 (三)

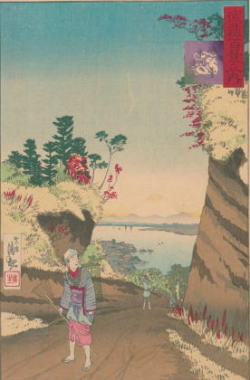

薩 埵 嶺 (四)

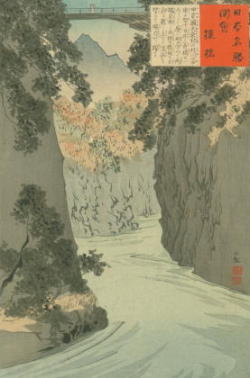

猿 橋 (五)

松 島 (六)

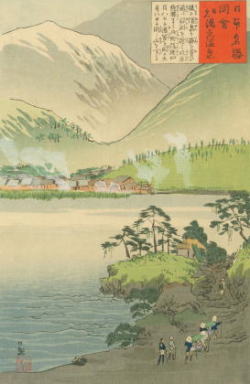

日光湯本温泉 (七)

江 の 島 (八)

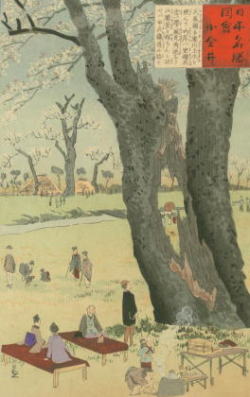

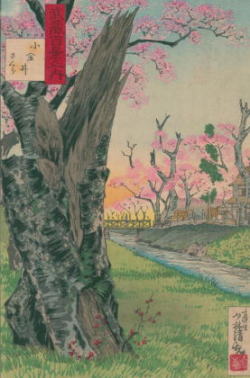

小 金 井 (九)

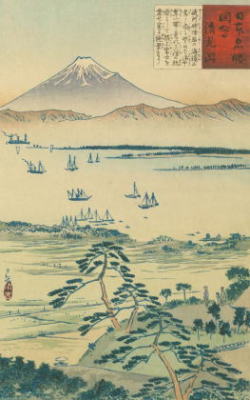

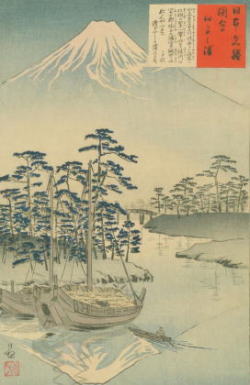

清 見 潟 (十)

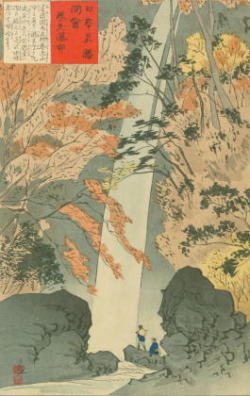

恵 見 ヶ 滝 (十一)

養老瀑布 (十二)

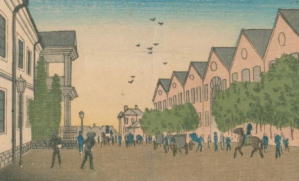

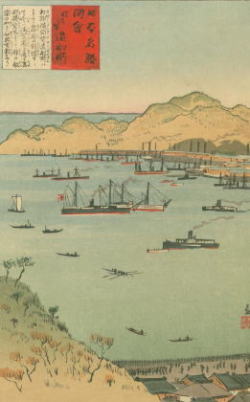

横須賀造船所 (十三)

嵐 山 (十五))

神 橋 (十六)

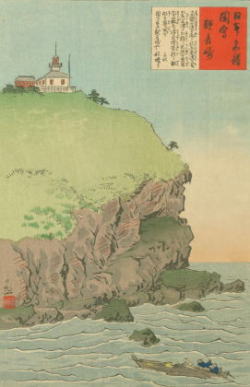

観 音 崎 (十七)

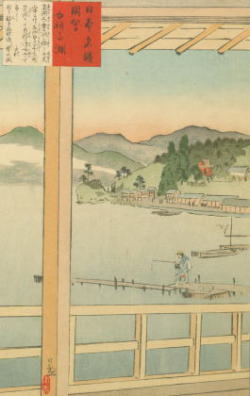

中 禅 寺 湖 (十八)

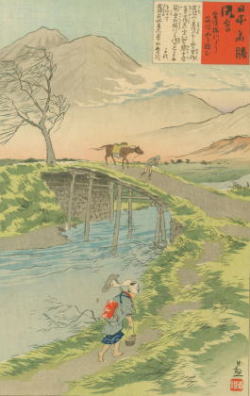

常陸桜川より筑波山を望む (十九)

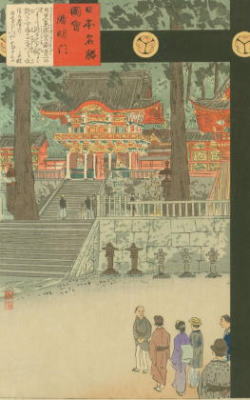

陽 明 門 (二十)

隅 田 川 (二十一)

吉 野 山 (二十二)

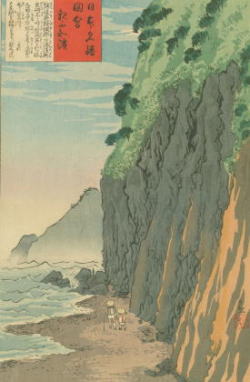

親 不 知 (二十三)

熱 海 温 泉 (二十四)

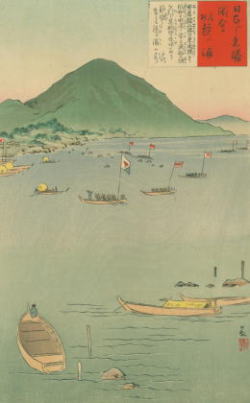

房 州 鏡 ヶ 浦 (二十五)

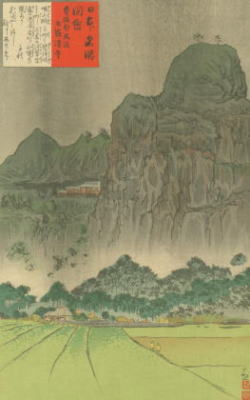

豊後耶馬溪古羅漢寺 (二十六)

田 子 の 浦 (二十七)

・

武 藏 百 景 之 内

浅草寺本堂

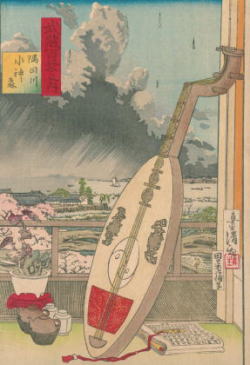

隅田川 水神森

東京 隅田堤乃 桜さ久ら

木母寺 梅若神社

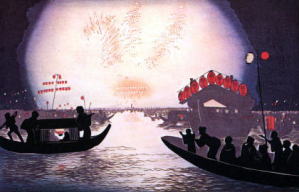

両国 花火

下総真間つぎ橋

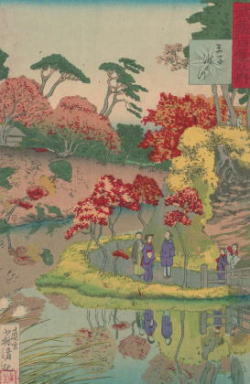

王子 瀧野川

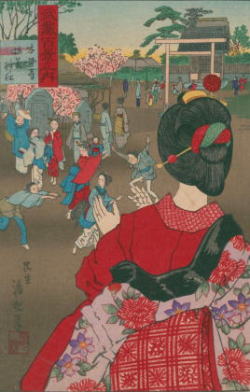

王子 稲荷社

水道橋 茶の水

江戸見坂

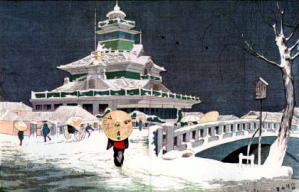

芝 増上寺 雪中

鉄砲洲高橋 佃島遠景

目 黒 不 動

谷中団子坂菊

亀井戸 天満宮

道 灌 山

下総 鳴ノ台 市川の遠景

下総 真間 弘法寺

赤坂きり畑山王うら山

井之頭弁天

深かわ 木場

小金井 さくら

江戸ばしょり日本橋の景

| 小林清親(1847―1915) 明治の版画家。本所御蔵屋敷頭取御蔵 方組頭小林茂兵衛の第9子として江戸 本所御蔵屋敷に生まれる。 1862年(文久2)父の没後15歳で家督 を継ぎ、幕末には将軍徳川家茂に従 って大坂に赴き,伏見の戦に参加する が,江戸開城に伴い御蔵を官軍に渡し ,明治維新後旧幕臣とともに静岡に下 る。明治7(1874)年上京して画学を、 ワーグマンに油絵を学び、さらに河 鍋暁斎(かわなべきょうさい)に日本 画を、柴田是真(しばたぜしん)に漆 絵(うるしえ)を習った。また舶来の 石版画や銅版画の影響を受け、 1876年(明治9)より従来の浮世絵 とは異なった一連の風景版画を発表 した。その作品は「光線画」と称 して、光と陰影により、明治初期の 風俗や町並みに主題を求めたものが 多く、独特の近代感覚を示している。 『小梅曳船夜図』『新大橋雨中図』 『内国勧業博覧会瓦斯(ガス)館』など 有名である。 |

浮世絵名作選集 清親より

神田八雲神社暁

柳 原 夜 雨

久松町にて見る出火

両 国 花 火 之 図

江 戸 橋 夕 暮 富 士

堀 留 繁 花 の 図

東京市大橋雨中図

五 本 松 雨 月

梅 若 神 社

上野東照宮積雪之図

大川岸一之橋遠望

九段坂五月夜

東京小梅曳船夜図

元両国広小路(両国雪中)

海運橋・国立第一銀行

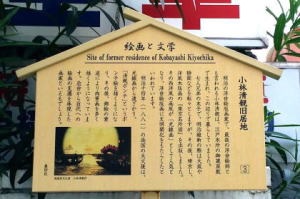

小 林 清 親 の 旧 居 地

江戸本所にて幕臣の子として生まれ

る。1862年(文久2年)、15歳の時に

父が亡くなった為元服し、清親を名

乗り、家督を継ぐ。幕府消滅後、徳

川慶喜らを追って静岡に下る。帰京

後、絵師を志し河鍋暁斎や柴田是真

らと席画会(後援者の前にて、即興

で書画を揮毫すること。)を共にし

たと言われる。最後の浮世絵師、明

治の広重と評された。

住 所 / 横網1丁目

(刀剣博物館(旧安田庭園・

同愛記念病院))

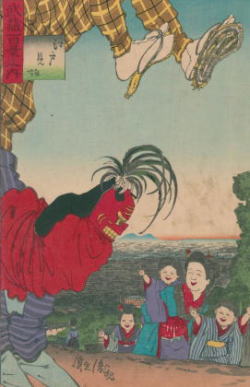

絵 画 と 文 学 Site of former residence of Kobayashi Kiyochika 小 林 清 親 旧 居 地 明治の浮世絵版画家で、最後の浮世絵 師とも言われる小林清親は、江戸本所 のお蔵屋敷で生まれ、この辺りで暮ら していました。七人兄弟の末子で、明 治維新の際は大阪や静岡などを転々と しますが、その後、帰京し洋風木版画 の『東京名所図』を出版しました。そ の西洋風の画風が「光線画」として人 気となり、浮世絵版画に文明開化をも たらしたといわれています。明治十四 年(一八八一)の両国の大火後は、光線 画から遠ざかり、「清親ポンチ」とい うポンチ絵を描くようになり、その後 、錦絵の衰退により肉筆画を多く描く ようになっています。近世から近代へ の絵画の変遷を体現した画家といえる でしょう |

| 光 線 画 明治に描かれた錦絵に「光線画」と呼 ばれるものがあります。光線画とは西 洋絵画の遠近法、陰影法、明暗法と いった手法で光を表現した浮世絵で 、明治9(1876)年に小林清親によっ て始められ、版元の松木平吉が名付 けたといわれます。 小林清親は写真術を下岡蓮杖に、西 洋画法をワーグマンに、日本画を川 鍋暁斎・柴田是真に学び、それらの 技法を総合して光線画を生み出しま した。清親は明治14(1881)年から 光線画を描かなくなりますが、弟子 の井上安治は明治22(1889)年に亡 くなるまで描き続けました。 |

墨田区内循環バス時刻表

(すみだ百景 すみまるくん、すみりんちゃん)