・

スカイ姫のつぶやき街角北東部ルート2

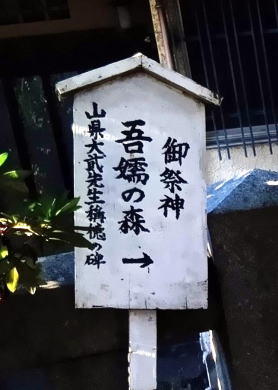

吾嬬神社入口・明源寺前~ 白髭神社入口

|

|

|

・

・

吾 嬬 神 社

ゆかりの深い伝承を持つこの神社には、

「連理の楠」と呼ばれる神木が静かに佇

んでいます。連理とは、一つの根から二

つの幹がびる珍しい姿を指し、古来より

瑞兆として尊ばれてきました。大正年間

枯死してしまい枯れた根と一の幹のみが

残っていて、竹垣に囲まれ、しめ縄が掛

けられ、神聖に守られています、

住 所 / 東京都墨田区立花1-1-15

吾 嬬 神 社 御祭神 弟橘姫命合殿日本武命 縁 起 抑当社御神木楠は昔時日本武命尊東夷 征伐の御時相模の國に御進向上の國に 到り給はんと御船に召されたる海中に て暴風しきりに起り来て御船危ふかし りて御后橘媛命海神の心を知りて御身 を海底に沈め給ひしかば忽海上おだや かに成りぬれ共御舟を着くべき方も見 えざれば尊甚だ愁わせ給ひしに不思儀 にも西の方に一つの嶋忽然と現到る御 船をば浮洲に着けさせ嶋にあがらせ給 ひてあゝ吾妻戀しと宣ひしに俄に東風 吹耒りて橘媛命の御召物海上に浮び磯 辺にただ奇らせ給ひしかば尊大き に喜ばせ給ひ橘媛命の御召物を則此浮 洲に納め築山をきづき瑞離を結び御廟 となし此時浮洲吾嬬大権現と崇め給ふ 海上船中の守護神たり尊神ここに食し 給ひし楠の御箸を以て末代天下平安な らんには此箸二本ともに栄ふべしと宣 ひて御手自ら御廟の東の方にささせ給 ひしに此御箸忽ち根枝を生じし処葉茂 相生の男木女木となれい神代より今に 至りて梢えの色変らぬ萬代をさめし事 宛然神業なり其後民家の人々疫にあた り死する者多かりしに時の宮僧此御神 木の葉を与えしに病苦を払ひ平癒せ しより諸人挙って尊び敬ひぬ今こそ此 御神木楠の葉を以って護符となして裁 服するに如何なる難病にても奇瑞現れ ぬと云ふ事なし凡二千有余年の星霜お し移ると云へ共神徳の変らざる事を伝 ふべし共猶諸人の助けとならんと略し てしるす也 |

吾 嬬 神 社 御祭神 弟橘姫ノ命 日本武ノ命 縁 起 往時は吾嬬の森八丁四方と云はれまた 浮洲の森とも呼ばれこんもりと茂った 森林の神域にあった名社である草創は 遠く景行天皇(十二代)の頃にさかのぼ り御祭神は弟橘姫ノ命を主神とし日本 武ノ尊を御合祀奉斉してあります。正 治元年(一一九九)北条泰時が幕下の遠 山丹波守らに命じて神領三百貫を寄進 し社殿を造営した嘉元元年(一三〇三 )開創の真言宗宝蓮寺現亀戸四丁目を別 当寺とし吾嬬大権現と称した以後武家 の尊宗があって安永三年(一七七四)大 川橋の新設にあたり江戸から当社えの 参道にあたるところから橋名を吾妻橋 と称したともいい明治二十一年に数村 を合せて吾妻村と称したのは時の府知 事高橋五代の発案で社名をとったので ある。抑当社御神橘は昔時日本武ノ命 東夷征伐の御時相模の国に御進向上総 の国に到り給はんと御船に召されたる に海中にて暴風しきりに起り来て御船 すでに危ふかりしに御右橘姫の命海神 の心を知りて御身を海底に沈め給かし かば忽海上おだやかに鎮りたり時に一 つの島忽然と現れ到る心を知りて御船 をば浮洲に着けさせ嶋にあがらせ給ひ てあ丶吾妻恋しと宣ひしに俄かに東風 吹き来りて橘姫ノ命の御召物海上に浮 び磯部にた丶寄らせ給ひしかば尊大き に喜ばせ給ひ橘姫ノ命の御召物を則此 浮洲に納め築山をきづき御廟となした りこれ現在の御本殿の位置なり此時尊 は食し給ひし橘の御箸を以て末代天下 平安ならんには此箸忽ち根枝を生じし 処葉茂り連理の男木女木となれり神代 より二千有余年の星霜おし移ると云へ 共尚梢えの色変らず栄えし処名樹も第 二次大戦の災禍を被り焼け落ちて化石 の如き姿で残った其一部を以て賽銭箱 を造りご神前に永く保存される事とな った以後御神徳に依る数々の奇瑞を現 わし諸人の助けとなりたる神樹を惜み て明治維新百年祭を記念して元木に優 る名樹日本語成長を祈念しつつ二本の 若木が植えられた爾来十年余念積成就 の兆し現れ日毎に葉茂り枝栄えたりこ れこそ御神木の再生ならんと此由来を 御世に伝えんと略してしるす也 平成二十四年十月 江都西葛飾 亀戸郡 七十八歳 老書 樰澤信博 |

《墨田区登録文化財》 吾 嬬 の 森 碑(あずまのもりひ) 所在地 墨田区立花一丁 目一番十五号 吾嬬神社内 この碑は、明三年(一七六六)に儒学 者山県大貳(やまがたたいに)により建 立されたと伝わります。「吾嬬の森」 とは、吾嬬神社の代表的な呼び名で、 江戸を代表する神社の森のひとつとし て「葛西志」や「江戸名所図会」にも 紹介されています。碑の内容は、地元 に伝わる神社の来歴となっており、日 本武尊(やまとたけるのみこと)の東征 、尊の妃・弟橘媛(おとうとたちばな ひめ)の入水(じゅすい)により海神の怒 りを鎮めたこと、人々がこの神社の地 を媛の墓所として伝承し、大切に残し てきたことなどが刻まれています。「 新編武蔵風土記稿」には、碑は神木の 傍らに建てられていたと記されていま す。神木とは、墨田区登録文化財であ る「連理(れんり)の樟(くす)」のこと です。一つの根から二つの幹を見せる は、歌川広重の「江戸名所百景」にも 描かれています。左の絵は広重の作品 「江戸名所道化盡(どうけづくし) 吾 嬬の森梅見」で、中央にひときわ高く そびえるのが「連理の樟」です。明治 四十三年(一九一❍)の大水や関東大 震災、東京大空襲などにより森は失わ れましたが、長く地域に根ざした伝承 は、この碑を通じても垣間見ることが できます。 平成二十一年三月 墨田区教育委員会 |

〈墨田区登録文化財〉 狛 犬 安永二年五月銘 所 在 墨田区立花一丁目一番 この狛犬は比較的小型の一対ですが、 世話人一0名と奉納者二二名もの名前 が刻まれています。そのほとんどが築 地小田原町(中央区築地六・七丁目)や 本船町地引河岸(中央区日本橋本町)な ど日本橋の商人であることから、海運 ・漁業関係者とのつながりをよく表し ているといってよいでしょう。このこ とは吾嬬神社の由来に起因しています 日本の神話に、日本武尊(やまとたけ るのみこと)が現在の東京湾を舟で渡 っている時に海神の怒りに触れ、往 生していた時に妻の弟橘媛(おとた ちばなひめ)が海に身を投げて海神の 怒りを鎮めたという話があります。 この媛の品が流れ着いた所がこの地 だったということです。以来、海や 川で働く人々の守護神として信仰さ れてきたわけです。また、地盤沈下 していなかったため、この社の裏の 「吾嬬の森」と呼ばれた森が小山 のように広がり、海上からの好目標 だったことも崇敬を集めた理由のひ とつでしょう。現在、鉄柵の奥にあ るために近づくことはできません が、かえって台座に刻まれた人名な ど、良い状態で保存されています。 平成九年三月 墨田区教育委員会 |

江戸近郊八景之内

吾嬬杜夜雨 絵師:広重

収載資料名:江戸近郊八景

名所江戸百景 吾嬬の森連理の梓

絵師:広重 出版者:魚栄

刊行年:安政3

絵本江戸土産第十編 吾 嬬 の 森

中央は吾嬬の森、森の中に吾嬬明神

(現吾嬬神社)右の川は北十間川です。

江戸名所図繪 第4巻

著者:斎藤幸雄 [等著] 国会図書館蔵

江戸名所図会 7巻

著者:松濤軒斎藤長秋 著[他]

出版者:須原屋茂兵衛[ほか]

出版年月日:天保5-7 [1834-1836]

国会図書館蔵

東都名所 吾嬬之森 著者:広重

出版者:佐野喜 収載資料名:東都名所

※江戸名所図会 第4巻 著者:斎藤幸雄 [等著] (国会図書館蔵)

※江戸名所図会 7巻. [18]

著者:松濤軒斎藤長秋 著[他]

出版者:須原屋茂兵衛[ほか]

出版年月日:天保5-7 [1834-1836]

東都舊蹟畫 吾嬬の森の故事

・

明 源 寺

曹洞宗駒込吉祥寺の末寺で、萬年山と号

し、大州安充(永禄12年寂)が開山梅巌

桂林(弘治3年寂)が開基となり天文9年

(1540)に創建したと伝えられます。

南葛八十八ヶ所霊場71番札所です

住 所 / 東京都墨田区立花1-13-10

↓

↓

・

・

立 花 大 正 民 家 園

旧 小 山 家 住宅

江戸時代からの農家と町家の雰囲気を今

に伝える20世紀初めの建築物で、関東大

震災、東京大空襲の災害もまぬがれま

した。墨田区の文化財となっています。

(利用が無い時は無料で住宅内を見学

できます)

住 所 / 東京都墨田区立花6-13-17

電 話 / 03-3611-4518

定 休 日 / 12月29日~1月3日

入園料 / 無料

開館時間 / 9時~4:30(庭園部分)

12:30~4:30(住宅部分)

| 立花大正民家園旧小山家住宅の 年間イベント 〇庭には七福神の像があり、わずか1 分間で七福神めぐりができるスポット になっています。 〇3月3日のひなまつりにちなみ、毎 年2月下旬から3月上旬まで小山家のひ な人形を中心に展示します。 〇5月5日の端午の節句にちなみ、毎 年4月下旬から5月上旬まで小山家の五 月人形を展示します。 お問い合わせ・・すみだ郷土文化資料館 が担当しています。 (電 話/ 03-5619-7034) |

〈墨田区指定有形文化財〉 旧 小 山 家 住 宅 所在地 墨田区立花6丁目13番17号 立花大正民家園内 旧小山家住宅は、大正6年(1917)建築の平 屋建寄棟造瓦葺の住宅で、平成10年(1998) に墨田区に寄贈されました。この住宅は 、土間のある整形四間取(方形を4等分し た田の字型の間取り)の典型的農家の構造 形式と、出格子窓や堅格子戸など町家の 伝統に客間を充実させた構造とを併せも ち、近代以降に普及したと考えられる都 市近郊住宅の特色をよく留めています。 正面に玄関を二つに設け、縁側の両端に 押入れと便所を配置している構造は、墨 田区周辺地域の他の民家にも見られます 。昭和10年代に屋根を茅葺から瓦葺に葺 き替えたほか、土間に床を張るなどの改 修が部分的に行われていますが、板ガラ スも当時のままの状態で残されるなどほ ぼ原形を保っており、建築当初の姿を伝 えています。関東大震災や東京大空襲な どをのがれた旧小山家住宅は、都市化の 進んだ墨田区内で数少ない歴史的建造物 として、近代以降のこの地域の人々の生 活様式の変化を伝える貴重な文化財 です。 平成二十七年三月 |

黒い壁の下の部分に漆を混ぜて塗っ

た壁が光って見えます。

屋根裏におさめられていた小山家ゆかり

の雛人形と愛らしい日本人形や雛人形の

数々、掛軸など

令和7年度  |

立花大正民家園(旧小山家住宅)の管理

すみだ郷土文化資料館

隅田川を中心とした墨田区の歴史・伝統

文化を紹介し、その遺産を継承していく

ことを目的としたふるさと博物館。

住 所 / 東京都墨田区向島2-3-5

電 話 / 03-5619-7034

・

立花大正民家園(旧小山家住宅)

裏門近くの素敵な古民家

立花大正民家園(旧小山家住宅)の管理

すみだ郷土文化資料館

隅田川を中心とした墨田区の歴史・伝統文化を紹介し、

その遺産を継承していくことを目的としたふるさと博物館。

住 所 / 東京都墨田区向島2-3-5

電 話 / 03-5619-7034

・

中川・平井橋周辺

(荒川放水路により分断された中川の下

流、墨田区東墨田から江戸川区小松川へ

と続く6.68kmの区間が旧中川で、旧中川

水辺公園からは東京スカイツリー荒川放

水路により分断された中川の下流、墨田

区東墨田から江戸川区小松川へと続く6.68kmの区間が旧中川で、旧中川水辺公

園からは東京スカイツリーを眺めること

ができ、墨田区、江東区では河畔に旧中

川水辺公園が整備されています)

↓

↓

・

・

白 髭 神 社(立花)

葛飾郡葛西川村の鎮守で社伝によれば、

天和2年(1682)当時の庄屋であった鹿

倉吉兵衛と関口一郎治が幕府の許可を得

て勧請したといわれています。

昭和19年(1944)村社に昇格。現在の本

殿は大正12年(1923)、幣拝殿は昭和

46年1971)の造営である。

社殿左手にある明神鳥居は安永9年

(1780)に寄進されたもの。

墨田区内でも最古に属し、区の登録

有形文化財に指定されている。

住 所 / 東京都墨田区立花6-19-17

白 鬚 神 社 鳥 居

白 鬚 神 社 拝 殿

白 髭 神 社 御 由 緒 御祭神 猿田彦大神 猿田彦大神、またの御名を大地御祖 (おおづちのみおや)神と申し上げ、天 孫「ニニギノ尊」が我が國土におくだ りになった際、天の八街(はちまた)に お出むかえ申し上げ、天孫を高千穂の 峯に道案内申し上げ、この大任を果さ れてから伊勢の五十鈴の川上に宮居を 定められ、こゝを中心に広く國土開拓 の指導にあたられました。御神徳高い 大神は白髭大神・佐田大神(伏見稲荷 大社 御 祭 神) 道祖神(道しるべ 庚申(長命)さまとして全国津々浦々に お祀りされております。大神は古くよ り物事の始めに災いを祓い給い最も善 き方へお導き下さいます御神穂をおも ちになり、海陸の交通の安全を護り商 工業の繁栄、田畑、山林、宅地の凶を 払い、土の御祖神としてあまねく万人 万事に尊い御神恵を垂れさせ給う大恩 神でございます。当社は古来より南葛 飾郡葛西川村の鎮守神であり、新編武 蔵風土記に「村の鎮守とす」と記され ている。葛西誌によると創立は霊言天 皇の御代天和二年、徳川綱吉将軍 (五 代) の時代で、当時の庄屋鹿倉吉兵衛 、関口一郎治両氏が幕府に許しを受 、現在地の中川のほとりに社地を定め 里人を導きて当社を勧請した。現在の 御本殿は大正十二年の御造営にして、 幣殿拝殿は昭和四十六年氏子崇敬者の 熱誠溢れる努力により御造営された。 |

・

金林山明了院 東 漸 寺

天台宗寺院の東漸寺は、文安元年

(1444)秀尊法印が創建、円挙法印が宝

永年間(1704-1710)に中興したと伝え

られます。本尊は阿弥陀如来で、葛西三

十三所観音参りの一つに数えられた十一

面観世音が安置されています。

住 所 / 東京都墨田区立花6丁目17-4

電 話 / 03-3611-5325

〈墨田区登録文化財〉 庚 申 塔 ( 道標付 ) 所 在 墨田区立花六丁目十七番 四号 東漸寺内 この庚申塔は宝暦十三年(一七六三)十一 月の銘を持つ駒形の??で、正面には 青面金剛像を半肉彫りし、一鬼・二鶏 ・三猿を配した典型的な庚申塔ですが 、左側面には「左やくし道」、右側面 には「右市川道」と刻まれており、 木下川薬師 (元は荒川放水 路の中程にあった) へ抜ける道と市川 へ抜ける道の分岐点に立てられ、道標 の役割を兼ねていました。このことか ら、元は当寺より南を通る平井街道( 平井の渡しから東は市川道と呼ばれ た)沿いにあったものが、当寺に保管 されたものと思われます。かつては 区内にも、いくつもの街道が交差し 、多くの道標が立てられていたもの と思われますが、数々の災害に見舞 われ、区画が整理されたため、現存 する道標は少なく、庚申塔と兼ねて いるものはこれ一基のみで、貴重な 存在となっています。 平成四年三月 墨 田 区 |

・

(お店・工場関係)

スカイ姫のつぶやき街角北東部ルート2

吾嬬神社入口・明源寺前~白髭神社入口

・

・

Kitchen KAMEYA 洋食館

昔ながらの洋食を落ち着いた雰囲気で楽しめるお店です。すぐ一軒先には姉妹店のかめパン店(立花)があります。ランチのハンバーグがとてもおいしく感じました

住 所 / 東京都墨田区立花2-1-11

電 話 / 03-3619-0547

定 休 日/ 月曜日

営業時間 / 11:00~15:00(L.O.14:30)

17:00~21:00(L.O.20:30)

口に入れた途端にオイシイ!でした。スパゲッティも美味しいかも!

カシスのシャーベット!

・

街の小さなパン屋 Bakery Kameya

一軒先にキッチンカメヤがあります!

住 所:東京都墨田区立花2-1-11

定 休 :毎週火曜日

電 話:03-3619-2205

営業時間:6:30~19:00

・

・

そ れ い ゆ Deux

一人2個限定販売のアンドーナツ!

カレーパンもあっとゆうまに売り切れ!

住 所:東京都墨田区立花4-30-16

定 休 日:土・日・祝日

電 話:03-5631-3305

営業時間:10:00~16::30

墨田区内循環バス時刻表

(すみだ百景 すみまるくん、すみりんちゃん)