・

スカイ姫のつぶやき街角北東部ルート3

すみだスポーツ健康センター入口~

曳舟小学校

|

|

|

|

|

|

|

|

・

・

すみだスポーツ健康センター

区民の方々のレクリエーションの普及振

興及び健康増進を目的とした施設です

流れるプール、ウォータースライダー

などを備えたレジャー型の温水プール

と、トレーニング室があります。

住 所 / 東京都墨田区東墨田1-6-1

電 話 / 03-5247-7755

・

墨 田 清 掃 工 場

都内で唯一、個人でも予約なしで何時で

も社会科見学できるごみの中間処理施

設。ごみ回収車より吐き出されたごみの

山は圧倒的、ゴミの意識が高まるようです

住 所/東京都墨田区東墨田一丁目10番23号

電 話 / 03-3613-5311

墨田清掃事務所建物内部

階段の裏側にエレベーターがあります。

ホールに飲料水の自販機があり、お値段

の安いのに驚きました。

ホールの中が暖かく寒い日に見学すると

良いと思いました。

↓

↓

・

・

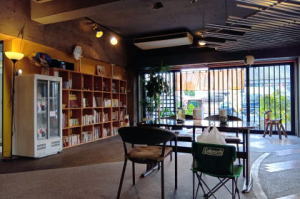

油 田 カ フ ェ

『TOKYO油田』が運営するエコ&

コミュニティカフェ。

TOKYO油田は使い終わった揚げ物油を

回収し、再生エネルギーとして活用する

取り組みを行っています。そんな循環型

の未来が感じられる場所です。

店内では、こだわりの美味しいコーヒー

と手作りクッキーをゆったり楽しめます。

TOKYO油田の活動は、“SDGs学び隊”

が行く!に分かりやすくでています。 https://sdgsguide.com/

住 所 / 東京都墨田区八広3-39-5

ライオンズマンション墨田 1F)

電話 / 03-6231-9033 定休日 / 日曜・祝日 営業時間 / 13:00~17:00

・

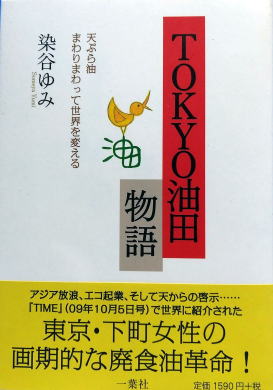

(有) 染 谷 商 店

(染谷商店グループ)

代表取締役社長 染谷明男

『主な事業:動植物油脂製造販売

・VDF製造販売』

住 所 / 東京都墨田区東墨田1丁目3-10

電 話 / 03-3613-1616

↓

↓

・

・

木下川梅園の跡

明治時代、勝海舟の別荘と伝わる木下川

梅屋敷がありました。隅田川にない自然

が感じられて素敵です!

住 所 / 東京都墨田区東墨田3-19-2

(東墨田公園内)

木(き)下(ね)川(がわ)梅(ばい)園(えん)の跡 墨田区東墨田三丁目 かつて、この蛇行する旧中川の北岸 地域の木下川に、六◯◯◯坪にも及 ぶ、濹東で一番広い「木下川梅園」 がありました。梅園としたのは、木 下川村の名主・村越次郎兵衛で、文 政(一八一八~一八 )頃と思われ ます。その為、「次郎兵衛の梅」 とも呼ばれました。ここから南西に かけて「鹿倉吉兵衛の梅」とか「小 山孫左衛門の梅」(小村井梅園)など もありました。幕末になり、勝海舟 の縁により徳川家の所有となり、実 質は海舟の別荘として使用され、 同時に管理人をおいて、一般に公開 されました。明治の地図などを見る と、「松樹(寿)梅園」と記入された ものも見られます。入園者には太い 鼻緒の草履をはかせ、二か所のあず まやでクワイの団子とお茶を出して いた」と伝えられています。明治三 二年(一八九九)に海舟が没した後は、 徳川家が直接管理をしていたようで すが、明治四三年(一九一〇)の大水 の被害を受け、その後の荒川放水路 (現荒川)の開削計画もあり、売却・ 庭園となっていきました。園地のほ とんどが放水路に没し、その一部が 旧中川沿いに残りましたが、旧中川 水門の変更により、昭和四〇年に墨 田区から江戸川区に編入されました。 平成一二年三月 墨田区教育委員会 |

絵本江戸土産10編 中川

著者:松亭金水 解説[他]

出版者:菊屋三郎[ほか]

名所江戸百景 中川口

著者:広重 出版者:魚栄

出版年月日:安政4

江戸名所図会 中川口

江戸名所図会 中川釣舟

旧 中 川 水 辺 公 園

面積:62,255.90平方メートル

延長:2,767メートル

荒川放水路により分断された中川の下

流、およそ6.7kmの区間を旧中川と呼

び、川の東側には江戸川区と江東区、

西側には墨田区が接している。染井吉野

、河津桜、思川、陽光、関山、普賢象、

一葉、大山桜、仙台枝垂と早咲きから遅

咲きまでの9種259本の桜が植えてある

そうです。

所在地:東京都東墨田一丁目・三丁目、

立花三丁目・五丁目・六丁目

旧中川の桜と中川桜愛護会

周辺案内地図

墨田区都市整備部道路公園課

旧中川の桜と中川桜愛護会 多くの方々に親しまれている旧中川の 水辺を、より一層区民に親しまれ、魅 力的な空間とするため、区では、区の 木である桜を植樹しています。それを 契機に平成十五年六月十九日に沿川の 五町会で構成された中川桜愛護会が発 足しました。中川桜愛護会は、旧中川 の桜の保全をはじめ、自然豊かな空間 を大切にし、墨田区の桜の名所となる ような美しい環境づくりを目指してい ます。平成二十二年四月十三日には、 三町会一自治会が新たに参加し、沿川 の全町会による愛護会となりました。 旧中川の桜は、平成十三年三月に植樹 した六本の桜から始まり、平成二十四 年三月現在では257本になり、区を代 表する桜の名所の一つとなりました。 中平井橋のたもとには、平成二十二年 二月に立花五丁目町会より、紅白の夫 婦桜が寄贈されました。 平成二十四年三月 墨田区 【中川桜愛護会】 東墨田三丁目町会 東墨田一・二丁目町会 立花五丁目町会 立花五丁目東町会 立花六丁目町会 (平成十五年六月十九日発足) 都営 立花六丁目アパート自治会 立花四丁目町会 立花あづま町会 立花南町会 (平成二十二年四月十三日参加) |

・

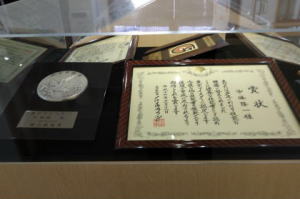

都立皮革技術センター

東京都における伝統的地場産業である皮

革関連の中小企業の振興に寄与するため

、皮革工業技術の向上とその研究成果の

普及を図る為、技術支援及び相談等を

行っています。

住所 / 東京都墨田区東墨田三丁目3番14号

電 話: 03-3616-1671

・

東 墨 田 会 館

勤労者の方の福祉の増進を図るととも

に、地域活動の場として利用させて頂

けるそうです。都バスの東墨田会館バ

ス停が会館前にあります。隣の東墨田

二丁目公園で2023年8月19日(明後日)に

地域のお祭りに先駆けて手作り市が

(15時~17時)開催されます。

住 所 / 東京都墨田区東墨田2丁目12-9

電 話 / 03-3612-0286

・

(株) 花とみどり社(東京農場)

墨田区に大きなビニールハウスがある

なんて嬉しいビックリでした。

広々としたゆりのき橋通りに面していま

す。突き当たりが桜が見事な旧中川です!

散歩道にお勧めします。

本社住 所 / 東京都墨田区業平1-9-1

電 話: 03-3622-0878

・

白 髭 神 社(東墨田)

嘉暦二年(一三二七)以前の創建ともつ

たえられるが、草創の由来、年代共に不

明とのこと。現在地は荒川の開削によっ

て移されたもので、もと木下川薬師の守

護神という伝えもあります。祭神は猿田

彦命である。

住 所 / 東京都墨田区東墨田3-13-24

↓

↓

・

・

八広地域プラザ吾嬬の里

協治(ガバナンス)を担う区民等が地域

における交流及びコミュニティ活動を行

う拠点とするため、開設しました。

施設には、地域活動の拠点として、多目

的ホール、楽屋、調理室、音楽スタジオ

、会議室、相談室、工作室のほか、健康

増進等のため、屋内運動場(体育館・ト

レーニング室)及び屋外運動施設(砂入

り人工芝敷き)を備えています。

住 所:東京都墨田区八広四丁目35-17

電 話:03-6657-0471

初代館長さんのご配慮

・

八 広 庚 申 堂

庚申堂には、庚申像の他、南葛八十八ヶ

所霊場54番札所が祀られています。

戦前は毎月5と11の日に縁日が賑やかだっ

たそうです。

住 所 / 東京都墨田区八広5-32-7

〈墨田区登録文化財〉 八 広 庚 申 塔 所在 墨田区八広五丁目三十二番 この地はもと大畑村の地域で「新編 武蔵風土記稿」によれば、元禄の改郷 帳に初めて大畑新田村と記載され、後 に新田を省いています。また前記風土 記稿には「庚申堂村持」ともみえ、当 時から庚申堂が村の人々によって維 持されていたことがわかります。庚申 堂内向って左から地蔵菩薩像、中央が 駒型庚申供養塔、右が観音菩薩像です 。庚申塔は左右に「奉造立青面金剛庚 申供養現当安楽所」「元禄二己巳年正 月吉日大畠村」(一六八九)とあり、台 座の銘の部分を巾広くとり「宇田川彦 兵衛・坂田平兵衛」等十一名建立者が 刻まれています。地蔵菩薩像には 「地蔵尊講中 上大畑村」「享保五子 天九月吉日」(一七二〇)の銘があり、 この地域の人々の建立であることがわ かります。また、観音像は全体に摩滅 し、銘等不明ながら同時代のものと考 えられます。 平成五年三月 墨 田 区 |

・

社団法人 ほ う せ ん か

関東大震災時 韓国・朝鮮人殉難者追悼

之碑

住 所 / 東京都墨田区八広6-31-8

↓

↓

・

・

や く し み ち 道 標

将軍徳川吉宗が木下川薬師浄光寺参詣に

当って、大畑村の人々に建てさせたもの

と伝えられています。

正面に「右 やくしみち」右面に

「左 えど(江戸)」みち左面に

「大畠村講中」と刻まれております。

住 所 / 東京都墨田区八広4-12-3

左ゑとみち

右や久しみち

「大畠村講中」

や く し み ち 道 標 所在地 墨田区八広四丁目十二番三 号先 この道標は、木下川(きねがわ)薬師へ の道しるべで、享保年間 (一七一六―三 六) に八代将軍徳川吉宗が薬師参詣の 際、大畑村 (現八広周辺) の人々に道の 要所に建てさせたものといわれていま す。木下川薬師は天台宗寺院浄光寺の ことで、貞観二年 (八六〇) に創建さ れました。本尊の薬師如来は伝教(で んきょう)大師作といわれ、『江戸名 所図会』には「木下川(きねがわ)薬師 堂と紹介され徳川家祈願所として、 江戸の多くの人々が参詣した関東屈指 の古刹です。かつての浄光寺は現在の 木下川橋のやや下流、川の中央辺りに ありましたが、荒川開削に伴い、葛飾 区東四つ木一丁目に移転しました。こ の道標も開削以前は、この場所ではな く、他の場所から移されてきたものと 考えられます。向かって正面に「右 やくしみち」右面に「左 えど(江戸) 」みち 左面に「大畠村講中」と刻ま れており、長い間この道標が、薬師参 りの人々のために道案内の役割を果た してきたことがわかります。薬師道の かつての道筋は、白鬚の渡し (現堤通 一丁目交差点の辺り) から東に向かい 、曳舟川で薬師橋 (現在の八広一・東 向島六交差点) を東進し、この道標前 を北上した辺りでゆるやかに右折して 薬師堂に続いていました。 平成二十年三月 墨田区教育委員会 |

絵本江戸土産第一編 (国会図書館蔵)

木子川の風景

著者:松亭金水 解説[他]

木 下 川 薬 師 堂

江戸名所図会 7巻. [19] 国会図書館蔵

著者:松濤軒斎藤長秋 著[他]

出版年月日:天保5-7 [1834-1836]

↓

↓

・

・

三 輪 里 稲 荷 神 社

慶長十四年(一六〇九)に出羽湯殿山大

日坊(山形県内)の修験者が、大畑村

(八広、東墨田、立花の一部)の総鎮守

として羽黒大神の御分霊を勧請し三輪里

稲荷大明神として創建したといわれてい

ます。湯殿山秘法の「こんにゃく」の

護符を授けるところから、俗にこんに

ゃく稲荷と呼ばれています。

住 所 東京都/墨田区八広3-6-13

電 話 / 03-3612-2297

三輪里稲荷神社 (こんにゃく稲荷) 慶長十九年(一六一四)出羽国(山形県) 湯殿山の大日坊長が大畑村(八広、東 墨田、立花の一部)の総鎮守として羽 黒大神の御分霊を勧請し三輪里稲荷大 明神として御鎮座致しました。 通称 「こんにゃく稲荷」と呼ばれて人々の 信仰を集めてまいりました。「こんに ゃく稲荷」のいわれは、初午の日に当 社が「こんにゃくの護符」を授与され 、これをいただき煎じて服用すれば、 のどや風邪の病に効くとされることに 依ります。 平成五年八月吉日 墨田区文化観光協会 |

・

恵 日 山 正 覚 寺 (真言宗智山派)

慶長14年(1609)に長養法印が創建したと

伝えられ、快巌(宝暦5年1755年寂)が

中興したといいます。

荒川辺八十八ヶ所霊場69番札所です。

ダスキンさんが庭掃除をしているのが

珍しく感じられました!。

住 所 /東京都墨田区八広3-5-2

電 話 / 03-3613-1321

↓

↓

・

・

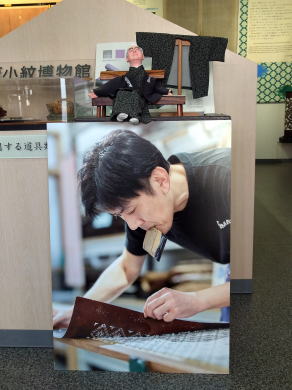

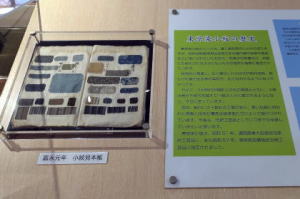

江戸小紋・江戸更紗博物館

古き江戸時代より続く染物の江戸小紋、

巧みな技により染められた実物や江戸

時代の見本帳、道具、型紙、染の工程

写真パネル等を展示しています。

住 所 / 東京都墨田区八広2-27-10

電 話 / 03-3611-5019

真中の道を突き当たり迄行きます。少し

先の信号の所を入りますと、進行方向

左側に電信柱があります。

・

街 路 灯 建 設 記 念碑

吾嬬町聯合通り會

住 所 / 東京都墨田区八広2-1-14

・

山 﨑 商 店

質 屋 さ ん

住 所 / 東京都墨田区八広2-3-2

電 話 / 03-3611-3515

営業時間9:00~18:00

定休日 / 毎月7、17、27日、日曜日、

年末年始

↓

↓

・

・

墨田区立曳舟小学校

住 所 / 東京都墨田区京島1丁目28-2

・

(お店・工場関係)

(すみだスポーツ健康センター

入口~曳舟小学校)

・

・

ゴルフクラブ イースタン

住 所 / 東京都墨田区立花5-51-11

電 話 / 03-3612-5133

営業時間 11月~3月 6:00~24:00

4月~10月 5:00~24:00

定休日 無休

・

ゴハンとカフェとザッカmineichi

オーナー手作りの作品が一杯!

mineichiランドでの一時が癒されます!

商品というよりか、可愛い小物との出会いを楽しむという感じがします!

営業時間11:30〜19:00

ランチ11:30〜14:00

住 所 :東京都墨田区八 広4-51-13

電 話: 03 3611- 5877

・

イエローハット Yellow Hat

すみだ八広店

住 所 / 東京都墨田区八広3-29-11

電 話 / 03-5630-2520

営業時間 / AM10:00~PM8:00

・

創作エスニック料理

[Cafe POKAPOKA]

2階建ての古民家を改装してタイ・ベト

ナム・インドネシア、メキシコ、沖縄な

どの温かい場所の料理を中心とした創作

料理&トロピカルドリンクなどを提供

してます。ギャラリーや物販スペース

などもあります!

住 所 / 東京都墨田区八広5-32-9

電 話 / 03-5631-2539

定 休 日 / 月・日曜日

・

和牛処 や ま だ い ら

ふるさと新潟県より移築された古民家の

お店この建物は江戸後期か明治の頃の

建物で、当時の山平会長の実家で明治44

年に山平役場として移設設置され、昭和

29年県内で只一軒の茅葺屋根の役場とし

て有名でした。

住 所 / 東京都墨田区八広3-7-1

電 話 / 03-5631-2539

定 休 日 / 毎週月曜日

和牛処 やまだいら この建物は、新潟県山平村(やまだい ら) (現、十日町市松代) にて、昭和二 十九年まで県内で只一軒の茅葺き屋根 の役場として知られていました。とし て使用されていた建物を、平成二十五 年に当地に移築、再建したものです。 現行の建築基準法、消防法に適合した 建物として設計され、内部は古民家造 りとなっております。 そして、此の建物に合うように実物の 水車を配置しましたが、この水車は岐 阜県高山に現存するものを、東京東信 用金庫様が寄贈されたものです。 平成二十五年八月吉日 設計・施工・岡建工事株式会社 |

・

京島バル Oasis(オアシス)

創作ホットサンドやスイーツ&カフェ、

イタリアの食材を使用した一品料理と

お酒が頂けます。

キラキラ橘商店街がすぐ近くです。

ランチ: 11:00~14:00

カフェ&パフェ: 15:00~17:00

バル: 17:00~20:00

住 所 / 東京都墨田区京島3-18-1

定 休 日 / 毎週水曜日

墨田区内循環バス時刻表

(すみだ百景 すみまるくん、すみりんちゃん)

Copyright (C) 2011 K. Asasaka All RIghts Reserved