・

スカイ姫のつぶやき街角北西部ルート12

地 蔵 坂

【墨 堤 通 り】

・

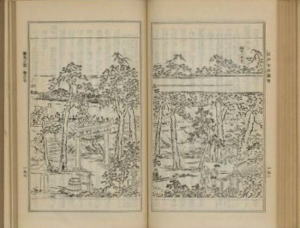

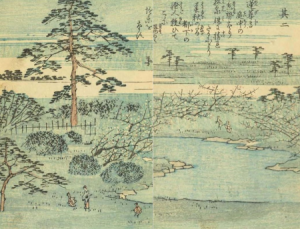

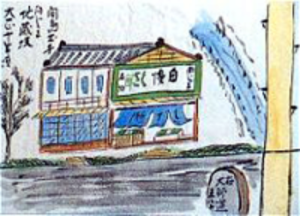

葛 飾 北 斎 ⑬

白髭の翟松今戸の夕烟

━絵本隅田川両岸一覧━

Panoramic Views on Both Banks

of the Sumida River Third Volume

(Total of Three Volumes):

Shirahige no Kijimatsu Imado no Yu-Keburi )

住 所 / 東京都墨田区東向島3-5-2

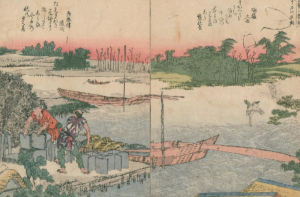

『絵本隅田川両岸一覧』は隅田川両岸 を中心に高輪から吉原までを描いた全 3巻25作品からなる狂歌絵本シリ-ズで 、この作品は下巻に収められています 。秋の夕暮れが広がる画面の左では、 今戸(現在の台東区今戸)の瓦焼きの真 っ最中で、川縁で何やら言葉を交わし ながら瓦を運ぶ二人と瓦を積んだ舟が 描かれています。画面の奥には名勝地 として知られていた白鬚明神社(現在の 白鬚神社)の鎮守の杜を配し、また右側 に配された動きのある白鷺がアクセン トとなっています。葛飾北斎が40~ 47~47歳頃の作品です。 The Panoramic Views on Both Banks of the Sumida River is a series of comical tanka prints consisting of 25 prints in three volumes portraying a portion of both banks of the Sumida River from Takanawa to Yoshiwara, and this print comes from the third volume. The right-hand side of the print shows roof slates being fired under an autumn sunset in Imado(currently Imado,Taito-ku),as well as two people carring the slates while conversing and a boat loaded with slates. A copse of trees aroundthe Shirahige Myojin Shrine(currently the Shirahige Shrine ),which is known for its scenic beauty , can be seen in the distance, and the movement of a white egret on the right-hand side provides an accent. Katsushika Hokusai created this print between the age of 40 and 47. |

・

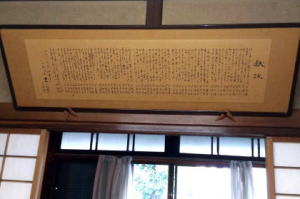

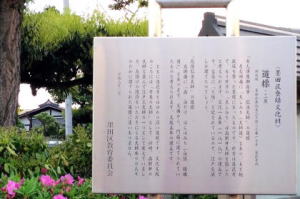

書家 西川春洞・寧 住居跡

春洞は明治、大正にかけて活躍した大家

でその門に学ぶ者、2000名といわれた。

今日の漢字書道界の基礎をつくった中心

的的存在であった。寧は書家、中国書道

史家で、日本芸術院会員、

文化勲章受章者

住 所 / 東京都墨田区東向島3丁目4番5

西 川 春 洞 ・ 寧 住 居 跡 所在 墨田区東向島丁目四番 西川春洞は、肥前唐津藩医を父に弘 化四年(一八四七)日本橋の家で生まれ ました。幼い頃、書を中沢雪城に学び 、初め銭梅渓の書を習得しましたが、 後に書風を一変し、徐三庚を中心とし た江南の書風に拠り、わが国近代書道 に新風をもたらしました。そして、こ の地(寺島村一二〇七番) に居を構え 、多くの弟子を養成しました。春洞は 、地域の社寺や人々の求めに気軽に応 じ、多くの作品を残し、大正四年この 地に没しました。春洞の息子寧は、明 治三十五年ここに生まれ、寺島小学校 (現第一寺島小学校) に学び、慶応大 学では中国文学を専攻し、さらに書道 史学の面でも多くの資料紹介や研究の 成果を残し、昭和六十年に書家として 初めて文化勲章を受章しました。平成 元年五月目黒区中町で没しました。 (なお、住居跡は階段下約三十メー トル先の左側の辺りです) 平成十二年三月 墨田区教育委員会 |

・

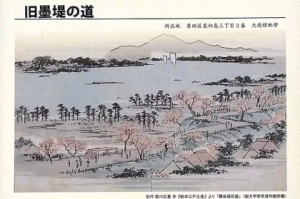

旧 墨 堤 の 道

旧墨堤の道は、度重なる整備によって、

大きく変わってしまいましたが、その面

影は「白鬚神社」から「子育て地蔵」ま

での湾曲した古道に残っています。

東京都墨田区東向島3丁目・堤通1丁目境

旧 墨 堤 の 道 所在地 墨田区東向島三丁目3番 大堤緑地帯 白鬚神社と子育地蔵堂とを結ぶこの狭い脇道は、本来の墨堤の名残です。墨堤は隅田川の自然堤防で、江戸時代以来、桜の名所として有名です。 墨堤に桜の木が植えられたのは、江戸 時代前期の寛(かん)文(ぶん)年間 (1661~73)のこととされています。 一説によれば、当初の植樹範囲は、 徳川将軍家が鷹狩など御成の際に休 息所として利用した隅田川御殿があ った辺り(現堤通二丁目、都立東白髭 公園付近)から白鬚神社の北側辺りま でで、これを延長させたのが、8代将 軍徳川吉宗でした。徳川吉宗は、地 固めによる護岸強化を実施するに当 たり、同時に江戸市民の憩いの場も 充実させようと考え、桜並木が連な る範囲をさらに南側へ延長し、現在 言問橋が架かる辺り(現向島二丁目、 言問通り)まで植樹させたとされます。 墨堤は、こうして特に18世紀半ば以 降、寺社参詣を伴う花見の名所、憩 の場として発展しました。 令和4年2月 墨田区教育委員会 |

・

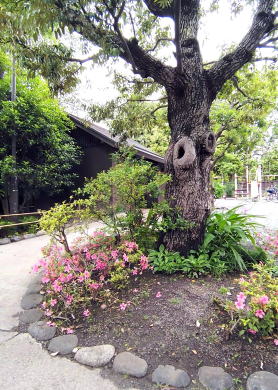

向島白鬚神社の庭

天暦五年 (西暦九五一年) に慈恵大師が

関東に下った時に、近江国比良山に鎮座

する白鬚大明神の御分霊をここにまつ

ったと、社伝の記録は伝えている。

住 所 / 東京都墨田区東向島3-5-2

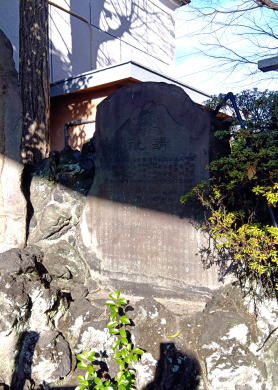

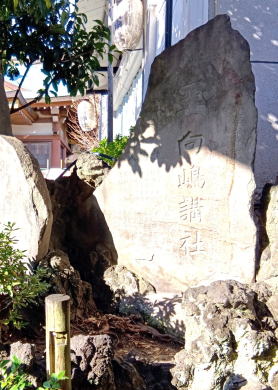

白鬚神社縁起碑

白鬚神社縁起碑  白鬚神社周辺

白鬚神社周辺 白鬚神社境内

白鬚神社境内  ぼんでん祭

ぼんでん祭 お正月風景

お正月風景  白鬚大神の碑

白鬚大神の碑 参道沿い石碑集

参道沿い石碑集 江戸名所図会 7巻

江戸名所図会 7巻  岩瀬鴎所の墓碑

岩瀬鴎所の墓碑 社 務 所

社 務 所  山玉向島講社の碑

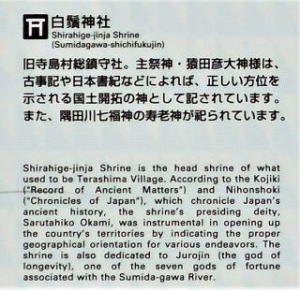

山玉向島講社の碑 白 鬚 神 社 Shirahige-jinjya Shrine (Sumidagawa-shichifukujin) 旧寺島村総鎮守社。主祭神・猿田彦大 神様は、古事記や日本書紀などによれ ば、正しい方位を示される国土開拓の 神として記されています。また、隅田 川七福神の寿老人が祀られています。 Shirahige-jinja Shrine is the had shring of what used to be Terashima Village. According to the Kojiki (“Record of Ancient Matters”) and Nihonshoki (“Chronicies of Japan”)、which chronicle Japan’s ancient history, the shrine’s presiding deity Sarutahiko Okami, was instrumental in opening up the country’s territories by indicating the proper geographical orientation for various endeavors.The shrine is also dedicated to Jurojin (the god of longevity), one of the seven gods of fortune associated with the Sumida-gawa River   寿老人 |

・

白鬚神社縁起碑

(加藤千蔭筆の白鬚神社縁起碑)

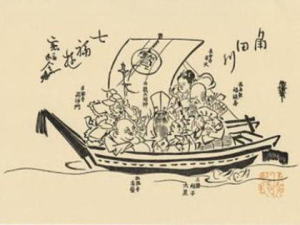

白 鬚 神 社 祭神 猿田彦大神 天照大御神 高皇産霊神 神皇産霊神 大宮能売神 豊田気大神 健御名方神 由 緒 天暦五年 (西暦九五一年) に慈恵大 師が関東に下った時に、近江国比良 山に鎮座する白鬚大明神の御分霊を ここにまつったと、社伝の記録は伝 えている。天正十九年(一五九二年) には、時の将軍家より神領二石を寄 進された。 隅 田 川 七 福 神 当社に寿老人を配し奉るのは、文化 の頃この向島に七福神をそろえたい と考えた時に、どうしても寿老人だ けが見当らなかった。ふと白鬚大明 神はその御名から、白い鬚の老人の 神様だろうから、寿老人にはうって つけと、江戸人らしい機知を働かせ て、この神を寿老人と考え、めでた く七福神がそろったといわれる。隅 田川七福神に限り、寿老人と神の字 を用いる所以である。 |

・

向島白鬚神社周辺

・

白 鬚 神 社 境 内

・

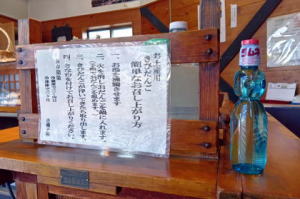

社 務 所

・

ぼ ん で ん 祭

令和6年5月5日(2024年)

白鬚神社氏子内の歴史を伝える貴重な伝

統行事で、稲の花(穂)が風の害に遭わ

ぬようにとも祈念したことから、鎮花祭

とも呼ばれており、町内の世話人が神社

に集まり、御幣を作り神前に供えた後、

隅田川川岸にて水の害(洪水・渇水)が

起こらないように祭典を行います。

・

お 正 月 風 景

はるこま七福神めぐり

2025年1月3日(金)少雨・雷決行

| 第一部 隅田川七福神めぐり(10:00~12:00予定、以下同様) 多聞寺(10:00)➡白鬚神社(10:30)➡向島百花園(10:45)➡百花珈琲(11:00)じまん草餅 (11:05)➡言問団子➡(11:20)➡長命寺桜餅(11:30)➡長命寺(11:45)➡弘福寺(12:00) |

| 第二部 三囲神社 (12;45)~まちまわり (13:00~14:30予定) 向島二丁目を中心として |

| 第三部 祝 福芸能 (14:30~15:15予定)会場・弘福寺境内 初春のお祝い芸 (万歳唄、紙芝居、玉すだれ、など)と福引 開運の「干支福飾り」の頒布を行います。 |

・

白鬚大神の碑

・

山玉向島講社 の 碑

〈 墨田区登録文化財 〉 山 玉 向 島 講 社 の 碑 所在地 墨田区東向島三丁目五番二号 白鬚神社 山玉向島講社は、かつて向島地域にあ った富士講の一つで、山玉深川元講の 枝講だったと考えられています。明治 八年( 一八七五 )七月頃には既に存在 し、構成員は主に寺島・中之郷・須崎 の三地区に居住していました。 専用の祭祀具をあつらえて月拝みを行 い、夏季には二十名前後の人数で富士 山を登拝していたようです。井戸の後 ろに立つ石碑二基は、その山玉向島講 社が大正十一年(一九二二)三月に建立 しました。向かって左側に立つ石碑に は「奉納基本金 大正十一年三月」と 見え、四代目先達玉山丈行、講元松本 萬次郎、そして当時の世話人二十二名 の名前が刻まれています。また、右側 に立つ石碑には総勢八十二名の名前と 五軒の屋号が確認できます。ここに立 つ石碑二基は、このように百名をこえ る人々が基本金の奉納を記念して建立 したものです。基本金の意味するとこ ろは不明ですが、奉納者は屋号記名し た五軒を除き全て男性です。これらの 人々は各家の戸主であった可能性が高 いことから、基本金の奉納は地域をあ げて協賛すべき性格の事業だったと考 えられます。なお、四代目先達玉山丈 行は、本名を重城丈吉といい、白髭神 社の氏子総代の一人でした。遅くとも 大正七年八月までには大先達に昇格し 、同九年八月三日には富士登山三十三 度大願成就を果たして富士吉田の御師 「大番城」の屋敷に記念碑を建立して いました。左に立つ石碑は玉山丈行が 講社創設以来四人目の先達に当たるこ とを示しており講社の沿革を知るうえ で貴重な情報を提供しています。 平成二十四年一月 墨田区教育委員会 |

・

岩 瀬 鴎 所の墓碑

岩 瀬 鴎 所の墓碑 所在 墨田区東向島3丁目五番二号 白鬚神社内 江戸時代末期の外交家。文政元年 ( 一八一八) 江戸に生まれました。名は 忠震で、鴎所の号は隅田川の辺に住ん だことに由来します。幕府の徒頭設楽 貞丈の第三子で天保十一年(一八四〇) 、旗本岩瀬忠正の養子になりました。 嘉永二年 (一八四九)老中阿部正弘から 目付に抜てきされました。鴎所は昌平 坂学問所で漢字を学ぶにとどまらず 蘭学も学び、当時、外国の事情認識に おいては鴎所が一番といわれました。 幕府の鎖国政策を非難したほか、砲台 を築き軍艦を造り、講式所と藩所調所 を設け海軍伝習を始めるのにも参画し ました。後に将軍徳川家定の継嗣選定 の問題で、新任の大老井伊直弼と対立 したため、安政六年八月に官位を奪わ れ、蟄居を命ぜられました。 その後向島に隠居し、もっぱら読書文 芸にふける悠々自適の生活を送りまし たが、文久元年 (一八六一)七月十六日 、四十四歳で没しました。 平成十六年三月 墨田区教育委員会 |

・

参 道 沿いの石碑集

| 天広丸の狂歌碑 刻銘「くむ酒は 是 風流の眼なり 月を見るにも花を見るにも」天広丸 は本名を磯崎広吉、号は酔亀亭。宝暦 6年(1756)鎌倉市今泉に生まれ、文 政11年(1828)に没しています。 青石の自然石上部には酒を表すとみら れる図が描かれています。建碑は鎌倉 市今泉の白山神社参道入り口にある自 筆の狂歌碑(文化元年)<1804>銘) と全く同じ筆勢から文化初年を下らな いようです。彼は狂歌を唐衣橘洲に学 び、生涯、酒好きで、その著「狂歌酒 百首」の巻頭にこの歌が書かれていま す。    |

| 墨 多 三 絶 の碑 佐羽淡斎の詩を巻菱湖がてん額し、大窪 詩仏が書いている。文政五年(一八二 二)建立。    〈墨田区登録文化財〉 「墨多三絶」 の碑 所在 墨田区東向島三丁目五番二号 白鬚神社内 隅田川の風物を詠じた佐羽淡斎 の詩碑で、大窪詩仏が筆をとったも のです。「墨多三絶 (? は絶の 古字)」の篆額は巻菱湖の筆になり す。建立年に当たる壬午は文政五 年 一八二二) のことです。なお、 絶とは五字または七字の四句で、 一体をなす漢詩のことで、三詩から なるので三絶と呼びます。この碑 (草書) は三囲神社の「本松斎一得 之碑」(隷書)、隅田川神社の「無琴 人墓銘」(楷書) の両碑を加えて、 大窪詩仏の三書体、すなわち『詩 仏三碑』として世に知られていま す。 維舟渡口歩汀沙来飲祠前売酒家 道玻璃烟淡抹夕陽猶在半堤花 不借朝南暮北風遊船如織日忽々沙鴎 欲管繁華事閑唾落花流水中 断磬聲中結夕陰堤彎岸繚寺門深 鴎邊柳処元陳迹付与詩人吟至今 上毛淡斎佐羽芳詩壬午冬日書詩佛老人大窪行 平成十八年十二月 墨田区 |

| 鷲 津 毅 堂 碑 三条実美てん額、厳谷一六書による毅堂 の伝記碑である。毅堂は名を宣光といい 、幕末・明治初期に活躍した漢学者で、 明治政府の官職を歴任し、明治十五年 (1882)に司法権大書記官となったが、 同年秋に五八歳で没した。毅堂はまた、 小説家永井荷風の母方の外祖父でもあ る。明治十六年建立。   鷲津毅堂之碑 所在地 墨田区東向島三丁目5番2号 白鬚神社 この石碑は、幕末から明治にかけて 活躍した官僚、鷲津毅堂(1825-1882)の 事績を称たたえるために建立されまし た。太政大臣三条実美よって書かれた 立派な篆額を掲げています。明治16 年(1883)10月の紀年銘によれば、碑文 は当時東京大学教授であった三島中洲 が執筆し、修史館監事の巌谷一六が 浄書しました。碑文彫刻は、井亀泉 こと酒井八右衛門によるものです。 碑文によれば、綺堂は尾張国丹羽郡丹 羽村(現愛知県一宮市)出身の郷士で、 ニ十歳の頃に父親を亡くしたことから、家の再興を熱願した母親の希望に沿い、 伊勢の著名な儒学者であった猪飼敬所に学びました。そして、後に江戸へ出て 幕府の学問所(昌平黌)に学び、嘉永6年(1853)に久留里藩(現千葉県君津市)に 出仕しました。また、その後は尾張藩 に仕官し、藩学明倫堂の督学(学事監 督)を務めたほか、藩主徳川慶勝の側 近くに仕えて激動の時期の藩政を支え ました。そして、維新に際して藩よ り推薦を受けて新政府に出仕し、そ の後は文部省や司法省などに勤めまし た。永井荷風の外祖父として知られ ています。 令和4年9月 墨田区教育委員会 |

| 狂歌碑黒人塚 右面に「うつせみのうつつにしばしす みた川 渡りそはつるゆめのうきはし」 と刻まれています。   |

| 中原耕張「つくづくし」の句碑 (「筆塚」) 高さ123cmの四角柱正面に「筆塚 中原耕張」として 「つくつくし つめよ硯の すみ田川」 の句を添えています。 筆塚は退筆塚とも言われて、使いふる した筆を地に埋めて塚としたものです。   |

| 空谷等周先生衣嘖之蔵の碑(文政11年 建碑) 下総(千葉県)出身の画家、川村等周 (号空谷)の衣と頭巾を埋めて、彼と 親交のあった清水武によって建てられ た碑で、彼の2人の子の書で、碑面を8 歳の孝(孝蔵)、碑陰を12歳の姉美智の 筆によるものです。幼少の者が揮毫し たという大変珍しい碑で、文政11年 (1828)の建碑で表裏が反対となって おります。撰文者の綾瀬亀田長梓は亀 田鵬斎の義子(一説に長子)で亀田三 蔵(綾瀬)のことです。   |

四世今日庵 元風「こころほど」の句碑 「こころほど こと葉のたらぬ さくらかな」 元風は本名を松本伊助といい、師一 蛾につき、天保年間(1830~1844)に 活躍した江戸の俳人用です。 息子、盛義(小衰)による天保7年 (1836)の建碑です。 |

春秋庵白雄「人こいし」の句碑 「人こひし 火ともしころを さくらちる」 春秋庵白雄(1738~1791)は本名を加舎白雄といい、信州(長野県)上田に生まれました。 各地を放浪し、江戸に春秋庵を開き句作に励みました。 于時文化歳在癸酉(1813)春3月 拙堂創建之 補助居行 |

亡友蒼山衣剱之蔵の碑 蒼山は本名を小野田大三郎といい、24歳で没し、市谷善慶寺に葬られまし た。彼の衣と剱(刀)を埋めて塚とし たもので,天保4年(1833)の建碑です。 |

|

| 江戸・東京の農業 寺島ナス案内   江戸・東京の農業 寺 島 ナ ス かつて、白鬚神社の周辺は寺島村とい いました。元禄郷帳(1688~1704)によ れば、この地域一帯は、水田を主とす る近郊農村でしたが、隅田川上流から 運ばれてきた肥沃な土はナス作りにも 適し、ナスの産地として、その名も 「寺島ナス」と呼ばれていました。 享保20年(1735)の「続江戸砂子温故名 跡誌」には、寺島茄子西葛西の内也。 中の郷の先、江戸より一里余」とあり 、「夏秋の中の嘉蔬とす。」また、文 政11年(1828)の「新編武蔵風土記稿」 には、茄子として、「東西葛西領中に て作るもの」として「形は小なれども わせなすと呼び賞美す」と江戸近郊の 名産であることが記されています。農 家は収穫したナスを船を使って、千住 や、本所四ツ目、神田の土物店(青物 市場)等に出荷していました。江戸時 、悠々と流れる隅田川の東岸。田園地 帯であった寺島に、後世に伝えるに値 するナスの銘品があったのです。 平成9年度JA東京グループ 農業協同組合法施行50周年記念事業 THE AGRICULTURE OF EDO & TOKYO Terajima Nasu (Egg plant) Terajima village around this Shrrahige was paddy rice areas in the years 1688-1704. Fertile soil carried over from the upstream of Sumida River was also ideal for the egg plant which was popular as ‘Terajima Nasu’. Farmers shipped their products by boats to the markets of Senjyu, Honjyo-Yotsume andKanda, etc. |

・

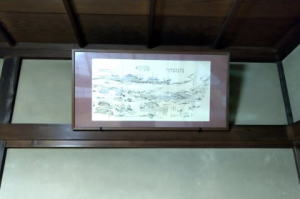

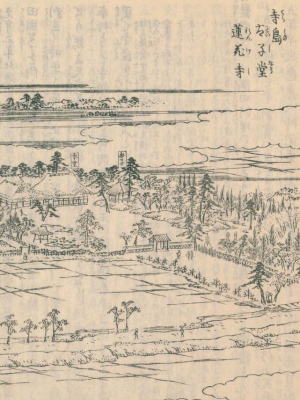

江戸名所図会 7巻. [19]

著者:松濤軒斎藤長秋 著[他]

出版者:須原屋茂兵衛[ほか]

出版年月日:天保5-7 [1834-1836]

白鬚明神社

・

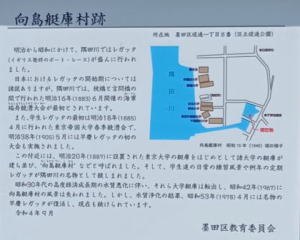

向 島 艇 庫 村 跡

隅田川レガッタ(ボートレース)競技

用のボートを収納するための艇庫が立

ち並び、親しみを込めて「艇庫村」と

呼ばれていました。

所在地 / 東京都墨田区堤通一丁目

(区立堤通公園)

昭和15年(1940)の向島艇庫村 (「火保図」より作成)この説明版が立 っている場所もかつては水辺でした 向 島 艇 庫 村 跡 所在地 墨田区堤通一丁目 (区立堤通公園) 明治から昭和にかけて、隅田川ではレ ガッタ(ボートレース)が盛んに行わ れました。この辺りには競技用のボー トを収納るための艇庫が立ち並び、親 しみを込めて「艇庫村」とも呼ばれて いました。レガッタはイギリスで発達 し、明治10年(1877)から日本の学生た ちの間に広まり始めました。明治15年 (1882)、日本人の主催による初のレ ガッタが隅田川で開催されました。こ は海軍によるものでしたが、明治17年 (1884)には東京帝国大学(現在の東 京大学)によって初の学生レガッタも 行われました。明治20年(1887)、こ こから約700メートル南の川沿い、現 在の向島五丁目に、日本で初めてとな る東京大学の艇庫が建設されました。 その後、各校が向島に艇庫を建てるよ うになり、やがて堤通一丁目には独特 の風景が形づくられました。レガッタ と学生たちの練習風景は隅田川の風物 詩となり、大会の開催時には多くの人 々が応援や見物に集まりました。しか し昭和35年(1960)頃から、隅田川の 水質悪化や高速道路建設などのため、 多くの艇庫が他の地区へと移りました 。最後まで残っていた一橋大学の艇庫 も昭和42年(1967)に移転し、向島艇 庫村の風景はなくなりました。その後 、水質改善の努力が続けられた結果、 昭和53年(1978)には早慶レガッタが 復活しました。また昭和56年(1981) からは、「水の週間」を記念したウォ ーターフェア隅田川レガッタが開催さ れるようになり、現在も続けられてい ます。 平成22年3月 墨田区教育委員会 |

【地 蔵 坂 通 り】

・

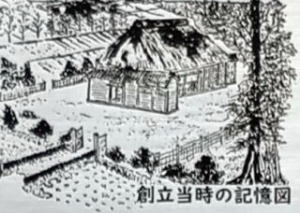

公立寺島学校発祥の地

発祥の地碑は以前寺島図書館の敷地内

にたっていました。明治12年に「寺島

村立寺島小学校」が創立され, その後

「寺島尋常小学校」「第一寺島尋常高

等小学校」などの名称を経て,現在の

「墨田区立第一寺島小学校」と

なりました。

住 所 / 東京都墨田区東向島3丁目

魁 (さきがけ)の地 寺島村字前沼 1555、1556番地 明治12年10月12日、この地に萱葺農家 を一部改修して、寺島村立寺島小学校 が創立した。村の発展とともに児童が え、明治39年頃、西校舎(現第一寺島 小学校)に校地を拡大した。大正12年 に寺島町となり、大正13年には第二 寺島小学校が開校し、寺島小学校は 第一寺島小学校となる。昭和3年に は第三寺島小学校が開校する。寺島 では旧制中学校の誘致を進め、大正 11年の府中七中(現都立墨田川高校) 開校に伴い、敷地の一部を分割し、 新校舎が出来るまでは、この地にあ った旧小学校の校舎を利用して授業 をおこなった。 子ども達の学びの場を整えた寺島 町では、大人も学ぶ場として、昭 和4年に寺島町立図書館を開館し、 府立七中の先生を講師とした講座 も開催された。公立の図書館が少 なかった時代のため寺島町が向島区 になると、図書館は都立日比谷図書 館の分館となり、戦後、墨田区立と なった。平成31年、障害の有無に関 わらず差別のない、いきいきと暮ら せる街をめざして「喜楽里すみだ工 房」が開設された。寺島のまちで、 教育・福祉を先導する施設が展開し たこの地は、まちに暮らす人々の幸 せをつむぐ、「魁の地」と言える。 なお、「公立寺島小学校発祥之地」 石碑は、第一寺島小学校創立80周年 を記念し建立され、書は、「書の巨 人」と言われ、寺島小学校同窓生で 文化勲章を受章した「西川 寧」氏 揮毫となる。本石碑の他、子育て地 蔵白鬚神社にも西川氏の書が残され ている。 令和元年10月「墨田区立第一寺島小 学校創立140周年」、「すみだ工房 を寿ぎ、この解説版を設ける。 第一寺島小学校同窓会 |

・

喜楽里すみだ工房

食パンがとてもおいしいです!。

住 所 / 東京都墨田区東向島3-34-4

定 休 日 / 土日・祝日

電 話 / 03-6661-8561

営業時間 / 10:00~16:00

・

てらじま広場

2025年4月15日に撮りました。今最高に

素敵です!

住 所 / 東京都墨田区東向島1丁目 15-13

・

清瀧山観音院蓮花寺 (蓮華寺の庭)

真言宗智山派の寺院で、鎌倉時代の創建

と伝えられている。江戸時代には、霊験

あらたかな厄除け寺島大師として有名

で、川崎大師平間寺、西新井大師総持寺

とともに江戸三大師に数えられていま

した。本尊は空海自筆と言われる弘法

大師画像。

住 所 / 東京都墨田区東向島3-23-17

道 標

〈墨田区登録文化財〉 道 標 ・二基 所在地 墨田区東向島三丁目二三番 一七号 蓮花寺内 「女人済度御自筆 弘法大師」の道標 左右側面に「大しみち(大師道)とあ り、もと地蔵坂を登った墨堤にあった ものです。片方は蓮花寺で、もう片方 の「大しみち」は西新井大師を指した と考えられます。文化15年(1818)の建 立です。台石に「と組」と記されてい るので江戸火消しが建てたのでしょう。 「厄除弘法大師 」の道標 右側面に「西 白ひげ はしはみち (白鬚 橋場道)」とあります。 文面から、門前に建てられていたもの と考えられます。文政5年の建立です。 ともに蓮花寺とはゆかり深い道標です。 文化文政のころには「寺島の大師」と して、川崎、西新井の大師と並んで江 戸三大師の一つとして栄えていまし た。厄除けの護符をいただきにくる 大師参りの人々のために建てられた 道標に違いありません。 平成8年3月 墨田区教育委員会 |

本 堂 周 辺

石 碑

亀田則恒之碑 この歌に、妻の七回忌に歌を手向けたこ と、娘婿の金子勝五郎が歌を添えて彫ら せたこと等が、歌同様懸詞かけことばを ふんだんに使った技巧的な文で綴られて います。文政八年(1825)の建碑。 『老の身の 枯木にもまた死に花のさ きだつ妻の碑に向島 91歳翁亀田則恒』 『浦嶋の 亀田則恒齢さへ つくことあ らじ呉竹の杖 呉竹亭真直 俗称金子 勝五郎治喜 |

本尊薬師如来の写し |

『先嬉し 雪に明るき 西の空』 題郡盲評古之図之碑だいぐんもうひょう すこのずのひインドの寓話に、昔、鏡面 王きょうめんおうが郡盲者に象を撫でさ せ、それぞれ自分の思った象の形を述べ させた所、皆的外れの答えをしたという 話があります。郡盲者とは肉眼の盲者の ことでなく、見性の無い衆生即ち衆愚の ことである等、心眼の大切さについて述 べています。環中斎高独歩の撰並びに書 で、その門人山中抜山が、天保五年(1834)に建てたものです。 |

宮内源之輔辞世句碑 詳細不明。明治三年(1870)の建碑。 『先嬉し 雪に明るき 西の空』 |

雪月雅望 山幽囗離 春花秋葉 雲囗鳥 飛石工の娘で13歳の繁(号、春山)の筆 による、 建碑は文政11年(1828) |

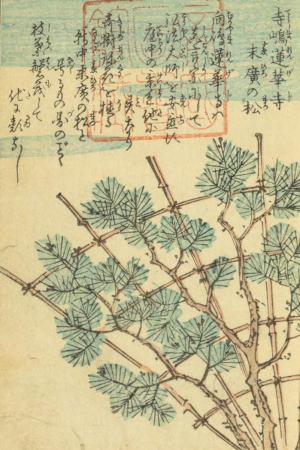

絵本江戸土産其二 10編 蓮花寺

絵本江戸土産10編 蓮花寺末広の松

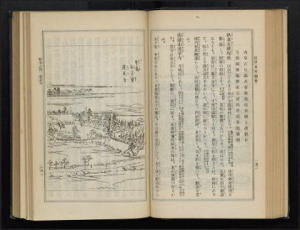

江戸名所図会. 第4

著者:斎藤幸雄 [等著][他]

中央に、(本堂)(太子)があります

寺島 太子堂

蓮華寺 (江戸名所図会より)

タイトル:江戸名所図会 7巻. [19]

著者:松濤軒斎藤長秋 著[他]

出版者:須原屋茂兵衛[ほか]

出版年月日:天保5-7 [1834-1836]

中央に、(本堂)(太子)があります

・

幸田露伴作詩の校歌(旧名称は七高)

(東京都立墨田川高等学校)

大正14年4月、府立七中(現在の墨田川

高校)に校歌が制定されました。

作曲は童謡作家の弘田龍太郎です。

住 所 / 東京都墨田区東向島3丁目34-14

電 話 / 03-3611-2125

墨 田 川 高 校 校 歌 作詞 幸 田 露 伴 作曲 弘田龍太郎 1、隅田の川は吾が師なり 日夜をせかずおこたらず 流れてやまぬ何十里 注々として海に入る 2、 弥生のつつみ朝ゆけば くれないにじむ花の露 こぼれて清くいさぎよき 桜にそまる我がこ丶ろ |

・

子 育 地 蔵 堂

文化年間(1804~1818)に行われた

隅田川の堤防改修築工事の際に土中か

ら発見されたと伝えられています

住所/東京都墨田区東向島三丁目二番一号

子 育 地 蔵 堂 所在地 墨田区東向島三丁目 二番一号 この御堂に祀られている地蔵菩薩は、 文化年間(一八〇四~一八一八)に行わ れた隅田川の堤防修築工事の際に土中 から発見されたと伝えられています。 初めは村の子供たちが、神輿(みこし) がわりにこの地蔵をかついでいたそう です。この地蔵には、次のような伝承 があります。ある日、この地に古くか ら住む植木屋平作に雇われていた夫婦 が川沿いの田地で殺される事件がおき ました。犯人はすぐには分かりません でしたが、この地蔵が村の子どもの口 をかりて犯人の名を告げたのだとか。 そこで平作は、この地に地蔵を安置し て朝夕に供養するようになりました。 その後、天保三年(一八三二)四月に 十一代将軍徳川家斉が鷹狩に来て平作 聞いて参拝しました。平作が、このこ とを記念して御堂を建てて地蔵を安置 すると、人々はこぞって参詣しました 。出産・眼病その他諸病の平癒開運を 祈ると霊験が現れたそうです。当時は 平作地蔵あるいは塩地蔵、また子育地 と様々な名前で呼ばれました。 御 堂前の坂は、明治四十四年(一九一 一)、堤防工事の土盛り以降、現在 まで「地蔵坂」の名で親しまれてい ます。昭和八年(一九三三)に建て られた由来碑と御堂建立百年御忌供 養塔は、地元出身の書家、西川寧(や すし)(文化勲章受章者)が揮毫 したものです。 平成二十三年八月 墨田区教育委員会 |

・

築100年の家・ 魚 大

入口には50才になる黄襟帽子インコが

いますかつては魚屋さんでした。

住 所 / 東京都墨田区東向島3丁目2−11

【 幸田露伴公園通り 】

・

幸 田 露 伴 旧 居 跡

(露 伴 児 童 公 園)

第一回文化勲章(1937年2月)を受賞され

ています。文豪幸田露伴の区内3番目の

家があった所です。雨宮酒店横の別棟

を「蝸牛庵(かぎゅうあん)」と名づけ

て間借りをしていました。明治41年

(1908)には自分で家を設計し

「蝸牛庵」と名づけて住んでいました

が、関東大震災の影響で井戸の水に油

が浮くようになっ為、大正13年小石川

へ転居しました。

住 所 / 東京都墨田区東向島1-7-12

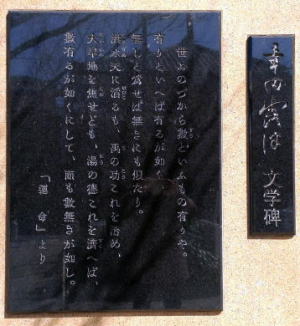

幸田露伴 文学碑 世おのづから數(すう)というもの 有りや。 有りといへば有るが如く、 無しと為せば無きにも似たり。 洪水天に滔(はびこ)るも、禹(う) の功これを治め、大旱地を焦せども、 湯(たう)の徳これを済(すく)え ば、數有るが如くにして、而も数無 きが如し。 「運命」より/碑文 |

露 伴 児 童 遊 園 の こ と ここは文豪幸田露伴が明治41年から 大正13年まで蝸牛庵と名付けて親し んだ住居の跡です。露伴は明治26年 冬この寺島町かいわいに来往しそれ から約30年最も力の溢れた時期をこ の地にすごし数々の名作を書かれま した。当時の露伴は門弟を相手に劍 道、弓道、相撲、などしてよく庭で 遊んだそうです。このゆかりの地を 永久に記念したいと露伴を思慕され る地主の菅谷辰夫氏が区に寄贈され ました。寺島の土地を愛し親しんだ 幸田露伴の旧跡を子供たちの楽しい 遊び場としていつまでも保存しよう と児童遊園を造ったものです。 昭和39年3月建立 墨田区 |

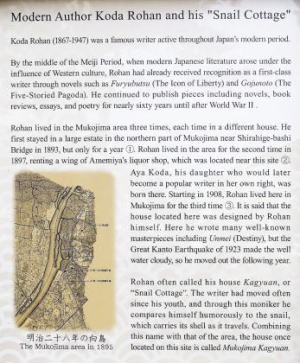

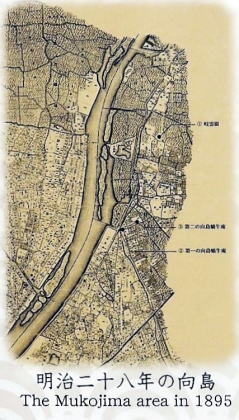

Modern Author Koda Rohan and his“ Snail Cottage” Koda Rohan (1867-1947) was a famous writer active throughout Japan’s modern period By the middle of the Meiji Period, when modern Japanese literature arose under theInfluence of Western culture, Rohan had already received recognition as first-classwriter through novels such as Furyubutsu (The lcon of Liberty) and Gojunoto (The Five-Storied Pagoda ). He continued to publish pieces including novels, bookreviews, essays, and poetry for nearly sixty years until after World War 11. Rohan lived in the Mukojima area three times, each time in a different house. He first stayed in a large estate in the northern part of Mukojima near Shirahige-bashi Bridge in 1893, but only for a year ①. Rohan lived in the area for the second time in 1897, renting a wing of Amemiya’s liquor shop which was located near this site ②. Aya Koda, his daughter who would later become a popular writer in her own right, was born there. Starting in 1908, Rohan lived here inMukojima for the third time ③. It is said that the house located here was designed by Rohan himself. Here he wrote any well-known masterpieces including Unmei (Destiny), but the Great Kanto Earthquake of 1923 made the wellwater cloudy, so he moved out the following year. Rohan often called his house Kagyuan, or “Snail Cottage”The writer had moved often since his youth, and through this moniker he compares himself humorously to the snail, which carries its shell as it travels. Combining this name which that of the area, the house once located on this site is called Mukojima Kagyuan |

当 地 に つ い て 明治41年(1908)、露伴はみずからの設 計で家を新築し、当地に移り住みま した。短期間の居住におわった岐雲 園をのぞけば、ここが第二の向島蝸 牛庵にあたります。隣には割烹(か っぽう)料亭「雲水(うんすい)」の庭 が広がるすぐれた環境で、中国明 (みん)代の靖難(せいなん)の変(へん) を題材にした歴史小説「運命」をは じめ、「幽(ゆう)情記(じょうき)」 や「望樹帰(ぼうじゅき)」といった 代表作がいくつも執筆されました。 この家で少女時代をすごした幸田文 は、当時の様子を「みそっかす」や 「糞土(ふんど)の墻(かき)」に美し く描いています。しかし、関東大震 災によって井戸水が濁ってしまっ たことなどから、大正13年、一家は 16年あまりをすごしたこの地を離れ、 小石川に移転していったのです。 |

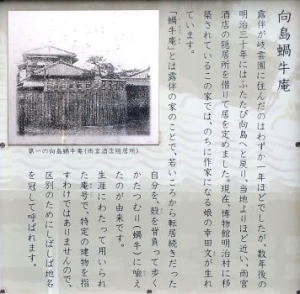

向 島 蝸 牛 庵 露伴が岐雲園に住んだのはわずか1年 ほどでしたが、数年後の明治三十年に はふたたび向島へと戻り、当地よりほ ど近い、雨宮酒店の隠居所を借りて居 を定めました。現在、博物館明治村に 移築されているこの家では、のちに作 家になる娘の幸田文(あや)が生まれて います。「蝸牛(かぎゅう)庵(あん)」 とは露伴の家のことで、若いころから 転居続きだった自分を、殻を背負って 歩くかたつむり(蝸牛)に譬(たと)えた のが由来です。生涯にわたって用いら れた庵号で、特定の建物を指すわけで はありませんので、区別のためにしば しば地名を冠して呼ばれます 蝸 牛 庵 明治村幸田露伴住宅蝸牛庵として展示     |

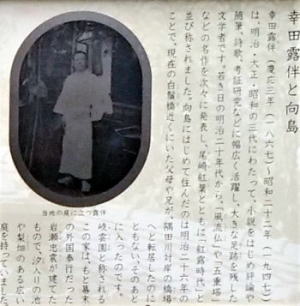

幸 田 露 伴 と 向 島 幸田露伴(慶応3年(1867))~昭和22年(1947)は、明治・大正・昭和の三代に わたって小説をはじめ評論や随筆、 詩歌、考証研究などに幅広く活躍し 、大きな足跡(そくせき)を残した文 学者です。若き日の明治20年代から 、「風流仏(ふうりゅうぶつ)」や 「五重塔」などの名作を次々に発表 し、尾崎(おざき) 紅葉(こうよう)とともに「紅(こう) 露(ろ)時代」と並び称されました。 向島にはじめて住んだは明治二十六 年のことで、現在の白(しら)髭(ひ げ)橋(ばし)近くにいた父母や兄が、 隅田川対岸の橋場(はしば)へと転居 したのにともない、そのあとに入っ たのです。岐(ぎ)雲(うん)園(えん)と 称されるこの家は、もと幕末の外国 奉行だった岩瀬(いわせ)忠震(ただ なり)が建てたもので、汐入(しおい り)の池や梨(なし)畑(ばたけ)のある 広い庭を持っていました。 |

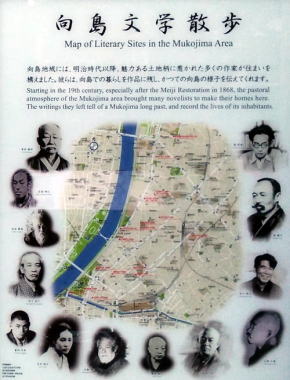

村 上 浪 六 向 島 文 学 散 歩 Map of Literary Sites in the Mukoujima Area 向島地域には、明治時代以降、魅力あ る土地柄に惹かれた多くの作家が住ま いを構えました。彼らは、向島での暮 らしを作品に残し、かつての向島の様 子を伝えてくれます。 Starting the 19th century, especially after the Meiji Restoration in 1868, the pastoral atmosphere of the Mukoujima area brought many novel ists to make their homes here.The writings they left of a Mukoujima long past. and record the lives of its inhabitant |

・

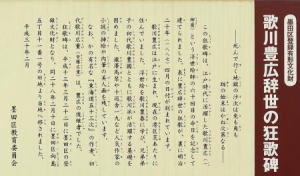

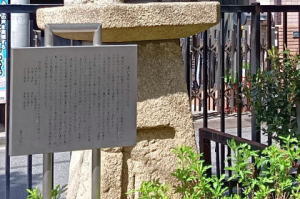

歌川豊広辞世の狂歌碑

歌川派の基礎を築いた浮世絵師、歌川豊

広の辞世の句を刻んだ碑で、明治20

(1887)年の歌川豊広60回忌に三世

歌川広重が建立しています。

墨堤下に建立したとされる石碑で2度

目の移設で現在地にあります。

住 所 / 東京都墨田区東向島1-7-11

露伴児童遊園

墨田区有形文化財 歌川豊広辞世の狂歌碑 所在地 墨田区東向島一丁目七番十一号 所有者 墨田区 歌川豊広(うたがわとよひろ)は江戸 (えど)に生(う)まれ、現在(げんざい) の港区(みなとく)芝(しば)あたりに 住(す)んでいました。浮世絵(うき よえ)を歌川(うたがわ)豊(とよ)春( はる)に学(まな)び、兄弟(きょうだ い)弟子(でし)の初代(しょだい)歌川 うたがわ)豊国(とよくに)とともに歌 派(うたがわは)が活躍(かつやく)す る基礎(きそ)を固(かた)めました。 瀧澤(たきざわ)馬(ば)琴(きん)や十返 舎一九(じっぺんしゃいっく)など人 気(にんき)作家(さっか)の小説(しょ うせつ)の挿絵(さしえ)や肉筆(にく ひつ)の美人画(びじんが)を残(のこ) ています。━━死(し)んで行(ゆ)く 地獄(じごく)の沙汰(さた)は兎(と) も角(かく)も跡(あと)の始末(しまつ) はかね次第(しだい)なる━━ この狂(きょう)歌碑(かひ)は、江戸 えど)時代(じだい)に活躍(かつやく) した歌川(うたがわ)豊(とよ)広(ひろ) (一柳齋(いちりゅうさい))という浮 世絵師(うきよえし)の六十回目の命 日(めいにち)を記念(きねん)して建( た)てられました。表(おもて)に豊( とよ)寛(ひろ)辞世(じせい)の狂歌( きょうか)が、となり、裏(うら)に 明治(めいじ)二十年(一八八七)四月 の日付(ひづけ)が刻(きざ)まれてい ます。なお、かの有名(ゆうめい)な 『東海道(とうかいどう)五十三次( ごじゅうさんつぎ)』の作者(さくし ゃ)、初代(しょだい歌川(うたがわ) 広重(ひろしげ)(安藤(あんどう)広重 (ひろしげ))は、豊(とよ)広(ひろ)の 継者(こうけいしゃ)でした。狂(き ょう)歌碑(かひ)は、平成(へいせい) 十三年三月二十二日に墨田区(すみだく)の登録(とうろく)文化(ぶんか)財(ざい) となり、同二十八年二月十日に墨田区 (すみだく)向島(むこうじま)五丁目 十一番一号の旧地(きゅうち)より当 地(とうち)へ移(うつ)されました。 平成三十年二月 墨田区教育委員会 |

・

迷 い 子 の し る べ

毎日迷い子のしるべ石へきて情報を待つ

という方法で、江戸っ子が生んだ当時の

生活の知恵の見本のようなものである。

現在都内に同じようなものが、他にも

四カ所ある。

住 所 /東京都墨田区東向島1-16-2

(第一寺島小学校内)

迷い子のしるべについて 現在のように新聞やラジオ・テレビ などや警察がなかった江戸時代には 、迷い子・家出人・行き倒れなど江 戸市中で人をさがすことは想像以上 の困難があったと思われる。特に子 どもが迷ったが最後 それが一生の 別れとなり、その日を忌日としてい た。親たちは子どもに人さらいが来 るからといって、家の近くか町内で 遊ばせるようにし、日暮れと共に家 に入るよう厳しく躾(しつけ)ていた 。しかし祭の時など家人とはぐれる 時もあり そのための迷い子のしる べ石が江戸下町の方々にいくつかあ ったらしい。高さ二メートル位の石 柱で北側に「たつぬるかた」南側に 「をしふるかた」と彫ってあり一 種の伝言板である。迷い子・たずね 人をさがしている人は「たつぬるか た」に、たずね人の名前・人相・特 徴を書いて貼っておく。それを見て 知っている人は「をしふるかた」に 、その旨を紙に書いて貼って教えて くれる。このようにして毎日迷い子 の知るしるべ石へきて情報を待つと いう方法で 江戸っ子が生んだ当時 の生活の知恵の見本のようなもの である。現在都内に同じようなもの が、他四カ所あるので特記する。 中央区八重洲 一石橋西河岸 台東区浅草 浅草公園内 台東区寿町 永見寺境内 文京区湯島 湯島天神内 (藤川淳郎記) |

【向 島 百 花 園 通 り】

・

向島百花園児童公園

上品な公園で隣の向島百花園の癒しの雰

囲気を大切にして下さっている感じがし

ました!

住 所 / 東京都墨田区東向島3-18

防 犯 訓 練 (2024年4月)

盆 踊 り 2

024/07/30~31 19:00~20:55

・

(お店・工場関係)

・

吉 備 子 屋

桃太郎さんのきびだんご専門店

浅草の観音様の近くに支店があります。

住 所 / 東京都墨田区東向島1-2-14

定 休 日 / 月曜日

電 話 / 03-3614-5371

営業時間 / 11:00~17:00

日・祝 / 10:30~17:30

・

向じま 志‘’満ん草餅

明治2年に創業、

香り高い生のよもぎだけの草餅です。

住 所:東京都墨田区堤通1-5-9

定 休 日:水曜日

電 話:03-3611-6831

営業時間:9:00~17:00

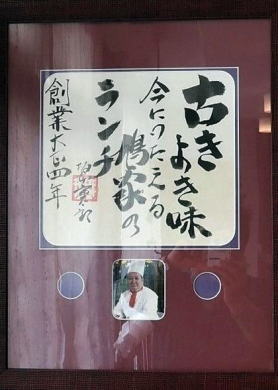

古きかな 志”満ん草餅(栞より) かつて古き隅田川沿岸の土手には蓬が 自生していました。元来、蓬はちょっ とした土が堆積した場所には必ずと 言っていいほど自然に繁殖し広範囲 に分布していました。実際、お年寄 りの方達等の話を伺うと、時期にな ると自生している蓬を摘んできて 自家製の「草餅」を作っていたと 聞いたことが有ります。今は時代 も変わり、自生している蓬もほと んど見受けられないです。また、 仮に自生していたとしても環境汚 染の影がありとても食用としての 使用は出来ないと思います。弊店 で使用している蓬は、栽培環境の 整った完全管理された安心して食 用としての蓬だけを使用してい ます。110年以上の歴史を未だ忠 実に守り続けている年間を通じて 「生の蓬」だけを使用し続ける頑 固なこだわり。生の蓬の色合いと 香りはどんなに手間がかかろうと も、弊店をご利用いただけるお客 様へ素朴な和菓子「草餅」をお召 し上がり頂く事が使命と考えてお ります。 |

はるこま七福神めぐり

2025年1月3日(金)少雨・雷決行

| 第一部 隅田川七福神めぐり(10:00~12:00予定、以下同様) 多聞寺(10:00)➡白鬚神社(10:30)➡向島百花園(10:45)➡百花珈琲(11:00)じまん草餅 (11:05)➡言問団子➡(11:20)➡長命寺桜餅(11:30)➡長命寺(11:45)➡弘福寺(12:00) |

| 第二部 三囲神社 (12;45)~まちまわり (13:00~14:30予定) 向島二丁目を中心として |

| 第三部 祝 福芸能 (14:30~15:15予定)会場・弘福寺境内 初春のお祝い芸 (万歳唄、紙芝居、玉すだれ、など)と福引 開運の「干支福飾り」の頒布を行います。 |

【 地 蔵 坂 り】

・

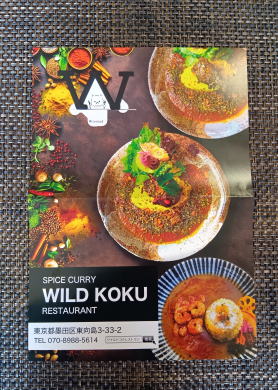

SPICE CURRY

WILD KOKU・RESTURANT

住 所 / 東京都墨田区東向島3-33-2

電 話 / 070-8988-5614 定 休 日 / 月・火

営業日 /水・木・金・土・日

営業時間/ 11時30分~14時30分

テイクアウト / 11時30分~14時30分

ランチ / 11時30分~14時30分

・

ラザニアと世界の家庭料理 ロカンタ

ロカンタはトルコ語で「食堂」の意味。

大切な人を思いながら丁寧に作った世界

の様々な料理のデリカテッセンです。

手作りラザニアと、世界の家庭料理が味

わえる心あたたまるお店です。

季節の花が彩る静かな空間で、丁寧に作

られた一皿をゆっくりと楽しめます。

ゲストハウス『墨田長屋』

@sumidanagaya を2F 併設!

住 所 / 東京都墨田区東向島3-33-2

定 休 日 / 火・水・毎月第二月曜

営業時間 / 11:30-18:00

日曜のみ / 11:30-17:00

・

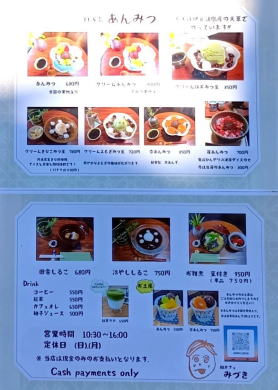

和カフェ&ギャラリー 満 喜

ジャンルを問わずさまざまな作品展が開

催されています。ゆったりとした和の空

で、季節ごとの展示が楽しめます。

※2月と8月は、各1ヶ月お休みとなります。

駐車場完備。ギャラリースペースの貸し

出しも行っています。

住 所:東京都墨田区東向島3-27-9

定 休 日:&月曜日

電 話:03-3618-8529

営業時間:11:30~18:00

・

押上せんべい本舗 東向島店

おせんべいのギャラリー!

住 所 / 東京都墨田区東向島3-32-8

定 休 日 / 日曜日

電 話 / 03-3610-2528

営業時間 / 9:00~18:30

・

いなり寿し 向 島 松 む ら

おいなりさん専門店

美味しいと評判の稲荷ずし!

住 所:東京都墨田区東向島1-15-15

定 休 日:火曜日

電 話:03-3612-5045

営業時間:7:30~18:00

・

和菓子処 栄 堂

老舗の和菓子屋さん

大福が美味しいと評判です!いつも出来

たてで柔らかくて美味しいです!早めに

いかないと売り切れて購入出来ません。

百花園の茶店に持参してお茶を注文

して頂く事もあります。

住 所:東京都墨田区東向島1-4-8

電 話:03-3611-1670

・

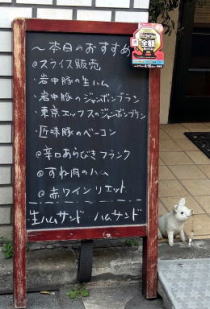

Otis Ham&Salami

サラミ、生ハムの製造工房

生ハム、サラミの製造工房 オーティス

Otis Ham & Salami , Wine Shop

フレッシュチーズやナチュラルワイ

Otis Ham&Salami

住 所:東京都墨田区東向島3-32-4

電 話:03-6657-1384

定 休 日:日・月曜日

・

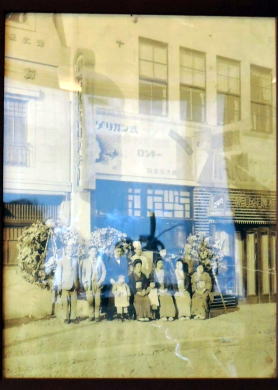

レストラン鳩 屋

銀座木挽町に1915年に開業した100年の

歴史を重ねる老舗のレストランです。

現在の東向島3丁目(寺島広小路)には19

50年に移転しました。

住 所:東京都墨田区東向島3-37-7

(朝日プラザ1F)

電 話:03-3611-8208 定休日:火曜

営業時間:11:00~14:00

17:00~21:00

・

靴 屋 OTTOMO

( 手製靴・注文靴 )

イタリアで靴づくりの修行をされました。

自分の足に優しくて素敵な靴を作成して下さる感じがしました!

SHOES BRAND by @tomohiro.nagasawa

住 所 / 東京都墨田区東向島3-33-1

電 話 / 03-6657-1384

-Atelier opendays- / 月水土

Mon Wed Sat...

【 幸田露伴公園通り 】

(消しゴム) ヒ ノ デ ワ シ (株)

大正8年(1919年)創業。伝統にあまんじ

ることなく、いつも新しい光を求めてや

まない古くて新しい消しゴムの会社。

住 所 / 東京都墨田区東向島1丁目7−8

電 話 / 03-3619-0456

営業開始 / 月 9:00

【向島百花園通り】

・

PASTA&PIZZA SANTINI

パスタアンドピザ サンティーニ

目の前は百花園です!

住 所 :東京都墨田区東向島3-29-10

定 休 日:月 曜 日

電 話:03-3610-1323

営業時間:火~金:11:30〜14:00

17:30〜21:00

土・日・祝 11:30〜21:00

・

百 花 珈 琲

(ヒャッカ コーヒー) 自家焙煎店

向島百花園のすぐ近くです。

珈琲豆の厳選に力を入れてます!

住 所:東京都墨田区東向島3-15-24

電 話:090-4173-3605

・

大 貫 自 動 車 ㈱

向島百花園の門の前にあり、地元密着の

創業66年を誇る老舗の民間車検工場で

す。癒しの向島百花園を考慮して建てて

さった感じの建築物という印象を受けま

した。自動販売機の設置の仕方と自転車

の勢揃いがユニークで可愛いです。

住 所 / 東京都墨田区東向島1丁目7−8

電 話 / 03-3619-0456

営業時間/ 月 9:00~18:00

墨田区内循環バス時刻表

(すみだ百景 すみまるくん、すみりんちゃん)