・

スカイ姫のつぶやき街角北西部ルー15

見番通り入口〈桜橋東詰〉

【隅田公園桜橋周辺】

【 隅田川沿い 】

・

葛 飾 北 斎 案 内 板 ⑭

須佐之男命厄神退治之図

Susanoo no Mikoto Yakujin Taiji no Zu

(Killing the God of plague)

住 所 / 東京都墨田区向島5丁目4番地

葛飾北斎晩年期の傑作といわれてい る、縦1.2m余、横2.8mに及ぶ大き な板絵です。北斎は弘化2(1845)年 頃、牛嶋神社(現在向島1丁目)付近に 住んでいたと伝えられ、「須佐之男 命厄神退治之図」を奉納しました。 この作品は悪病をもたらす厄神たち に今後は悪事を働かないように須佐 之男命が証文を書かせている場面を 描いたものです。画面右下には「前 北斎卍筆 齢八十七歳」の落款があ ります。残念ながら大12(1923)年、 関東大震災で消失してしまいました が、現在は原寸大の復元パネルが牛 嶋神社の社殿に飾られています。 This is said to be Katsushika Hokusai' s masterpiece created near the end of his life.It is a large picuture drawn on a board 1.2m in height and 2.8m in width and it is said that Hokusai created it around 1845 while he was living near the Ushijima Shrine (currently Mukojima 1-Chome), and it was dedicated to Susanoo no Mikoto Yakujin Taiji no Zu. This work depicts a scene in which Susanoo no Mikoto is writing a letter to the god of pestilence imploring tim not to spread disease in the future. The seal of Zen Hokusai Manji- Hitsu(signature), 87 Years Old is located in the bottom right-hand corner. Unfortunately this picuture was destroyed during the Great Kanto Earthquakeof 1923, and a restored version of the panel in the same dimensions is currently displayed in the main building of the Ushijima Shrine. |

・

葛 飾 北 斎 案 内 板 ⑮

新板浮絵 三囲牛御前両社之図

Shinpan Ukie Mimeguri Ushi no

Gozenryousha no Zu

住 所 / 東京都墨田区向島5丁目4番地

(隅田川緑道公園)

版元・伊勢屋利兵衛から板行された 「新板浮絵」の一枚です。 浮絵とは 西洋の遠近法を取り入れた浮世絵技 法の一つで、手前が浮き上がって見 えることから名づけられました。 文化(1804~18)中期、葛飾北斎50歳 頃の作品とされています。手前に鳥 居のあたまだけ見えているのが特徴 的な三囲神社は隅田川沿いの名所の ひとつで、かつて田中稲荷と呼ば れ毎年2月の「初午の祭り」には多 くの人出がありました。寛政11(179 9)年のご開帳は特に盛大で北斎も作 品を奉納したと伝えられています。 画面左奥には牛御前 (現牛嶋神社) も 描かれています。 A print from the Shinpan Ukie series printed from the original lseya Rihee woodblock. Ukie, which means “floating picuture,”are prints using the ukiyoe techniquse to which Western styles of perspective have been added, and they are so named as the foreground seems to stand out as if floating.Katsushika hokusai created this print between 1804 and 1918 when he was around 50 years old. Only the top of the torii gate can be seen in the foreground, but the impressive Mimeguri Shrine was a famous place along the Sumida River, and many people attended the “Hatsuuma Festival”, which was known as Tanaka Inari , held in Feburuary every year. This was Particularly popular in 1799, and it is said that Hokusai donated this work to it. [Ushi Gozen] (currently Ushijima Shrine)is written at the back of the left-hand said of the print. |

・

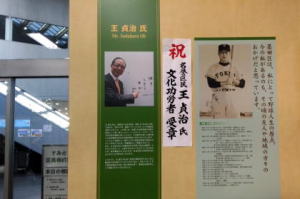

墨田区立隅田公園少年野球場

世界の ホームラン王、巨人軍王

貞治氏もこの 野球場から育ちました。

住 所 / 東京都墨田区向島5丁目

隅田公園少年野球場 この少年野球場は、昭和24年戦後の 荒廃した時代に「少年に明日への希 望」をスローガンとして、有志や子 ども達の荒地整備による汗の結晶と して誕生した日本で最初の少年野球 場です。以来数多くの少年球児がこ の球場から巣立っていったが、中で も日本が誇る世界のホームラン王巨 人軍王貞治氏もこの球場から育った 一人です。 昭和61年3月 墨田区教育委員会 |

・

すみだスケートボードパーク

住 所 / 東京都墨田区向島5丁目9−1

墨田区立銅像堀公園

電 話 / 080-3244-0457

利用時間 10時00分から19時30分まで

◇休園日 12月29日から翌1月3日まで

明治時代の実業家(日本製靴業の祖)西

村勝三の像がかつて銅像堀公園にありま

した。明治39(1906)年に銅像が建立され

(高村高雲作)、昭和18(1943)年に戦時

供出されました。昭和24(1949)年に石像

として再建されましたが、昭和40(1965)

年に撤去。身体の弱さもあり苦難の道を

歩んだが不屈の闘志で歩みを止めず、メ

リヤス、製革・製靴、耐火煉瓦、窯業、

硝子業の発展の礎を築く。支藩の佐野藩

の出身だが南関東の学都である佐倉藩が輩出した人物たちを描いた『佐倉人物史』

で取り上げられた。

・

向 島 言 問 団 子

向島の銘菓、三 色 団 子

在原業平が東国を旅した時に読んだ有名

な和歌

「名にし負はばいざ言問はん都鳥

我が思ふ人はありやなしやと」

より言問団子と名付けられました。

住 所:東京都墨田区向島5-5-22

電 話:03-3622-0081

定 休 日:火 曜

営業時間:9:30~18:00

| 江戸末期に植木屋の外山佐吉により創 業され160年の歴史があります。池波 正太郎の小説「鬼平犯科帳」にも登 場!幸田露伴など多くの文人が訪れ ていて、やり取りした直筆の手紙が 店に残っています。大正ロマンの画 家竹久夢二も大好物だったようで、 日記や版画にも描かれているそうです。 |

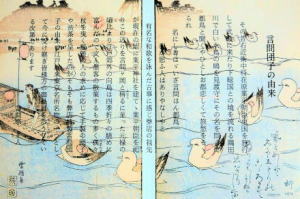

在 原 業 平  明治初期に使用された 三浦乾也作団子皿 言 問 団 子 の 由 来 その昔右近衛中将在原業平朝臣東国を 旅行して武蔵に来たり下総国との境を 流れる隅田川で白い水鳥の鴎を見渡守 にその名を問うて都鳥と聞くやひとし お都恋しくて旅愁をそゝられ 名にしおはゞいざ言問はん都鳥 我が思う人はありやなしやと 有名な和歌を詠んだ古事に感じ弊店の 祖先が現在の地に業平神社を建てゝ業 平朝臣を祀りこの辺りを言問ヶ岡と稱 るに至った元禄の頃比より江戸郊外の 向島は四季折々の眺めに富んだので 人墨客の散策するもの多く偶々杖を 曳く風雅の人の求めに応じて手製の 団子や渋茶を呈したのがそもそも弊 店特製言問団子の由来で江戸以来東 京名所名物の一つとして今に受け継 ぎ皆様方の御贔屓を忝うじている 次第であります。 言問亭 主人 |

月 見 の 会 (向島百花園)

令和4年9月9日~9月11日

お月見の3日間百花園で言問い団子が

買えるなんて嬉しいですね。

2年ぶりです!

言問い団子桟橋から出航

・

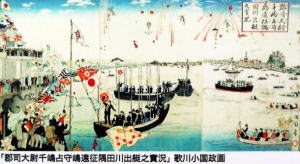

言問団子と郡司大尉案内板

言問団子の裏手にある桟橋からは、

明治26年3月20日千島開拓に向かう

郡司大尉率いる5艘の端艇が出発しま

した。この時、大尉の弟幸田露伴は

これに同乗して横須賀まで見送って

いる冒険家で北方領土の問題を憂い

ていた軍人さんだったそうです。

住 所:東京都墨田区向島5-5-22

The dumpling that inspired the naming of Kototoi Bridge and Kototoi Syreet Kototoi Dango and Lieutenant Gunji 言問団子と郡司大尉 江戸後期、向島で植木屋を営んでい た外山佐吉は、文人墨客に手製の団 子を振る舞う「植佐」という団子屋 を開くと、花見客や渡航客の間でも 人気となった。明治元年、長命寺に 逗留していた歌人の花城翁より、在 原業平が詠んだ 「名にしおはゞ いざ言問はん都鳥 我が想う人は ありやなしやと」 に因んだ命名の勧めを受けた佐吉は 「言問団子」と名づけ、業平神社を 建て、都鳥が飛び交うこの辺りを言 問ヶ岡」と呼んだ。明治11年、佐吉 が始めた灯籠流しによりその名は広 く知られていった。後に「言問」は 、言問橋や言問通りなどの名称で定 着したが、ルーツは「言問団子」 である。また、この裏手にある桟橋 からは、明治26年3月20日千島開拓 に向かう郡司大尉率いる5艘の端艇 が出発している、隅田川両岸はこれ を憂国の壮挙と称える群衆で埋まり 、花火が打ち上げられ、歓呼の声と 楽隊の演奏が響く中での船出であっ た。この時、大尉の弟幸田露伴はこ れに同乗して横須賀まで見送っている。 This district was originally named Kototoi-ga-oka by gardener Toyama Sakichi, inspired by the word kototoi (to speak or exchange words) in a poem penned by Ariwara no Narihira, Toyama went on to build the Narihira Shrine and open a dumpling store, where Kototoi Dango (dumplings) were born. In 1893, an expendition bound for the Kuril Islands was launched from a jettynear here under the command of Lieutenant Gunji.  言問団子と人力車 (明治期)  大正13年頃の言問団子   「郡司大尉千嶋千守嶋遠征隅田 川出艇之實況」歌川小国政画 |

・

言 問 団 子 桟 橋

桜の時季や花火大会の時に、屋形船の

船着場として活躍しているそうです。

住 所 / 東京都墨田区向島5丁目5

・

石造墨堤永代常夜燈

牛嶋神社の氏子によって奉納された

もので、隅田川を往来する川舟の為

の灯台の役目もしていたそうです。

高さは5mをこえるそうです。

住 所 / 東京都墨田区向島5-1

小林清親「墨田堤の花見」明治9年 (1876)頃 (町田市立国際版画美術館蔵) 墨田区指定有形文化財 石造墨堤永代常夜燈 所在地 墨田区向島5丁目 隅田公園内 所有者 宗教法人 牛嶋神社 石造墨堤永代常夜燈(せきぞうぼくて いえいたいじょうやとう)は、高さ5 mを超え、琴柱(ことじ)状の脚が特 徴的です。天辺の宝珠部分には牛嶋 神社の社紋があり、基台上段には同 神社の地位を表す「本所惣鎮守」の が彫刻されています。また、石組基 壇には「永代常夜燈」の銘と「石工 宮本平八」の名前を刻んだ石製プレ ートがはめ込まれています。東京府 文書によれば、この常夜燈は、江戸 近郊の名所の演出にあずかってきた 牛嶋神社の氏子17名、具体的には植 半や八百松、武蔵屋などの有名料亭 の主人たちの発意によって設置され うです。明治4年(1871)の牛嶋神社の 臨時祭に併せて奉納されたもので、 元来は墨堤から牛嶋神社旧地(弘福 寺西隣)へ下りる坂の頂にありまし た。設置当時、この付近は夜になる と真っ暗だったそうで、常夜燈の火 が貴重な明かりとして利用されたこ とがうかがわれます。発起人17名が 東京府へ提出した設置許可申請書に も、この付近を通行する人々の役に も立つはずだとの思いがしたためら れています。この常夜燈は、設置以 来、墨堤を代表する風物詩の一つと して絵画にも描かれるなどしてきま した。平成28年7月21日、墨田区有 形文化財に指定されました 平成29年2月 墨田区教育委員会 Treasury stone night-light at the banks of the Sumidagawa river This lantern is one of the cultural properties in Mukojima being famous for its cherry blossoms, built by parishioners of the Ushijima-jinjya shrine in 1871. |

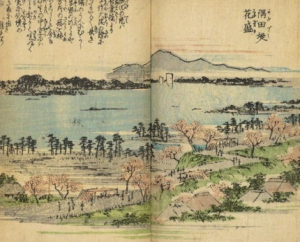

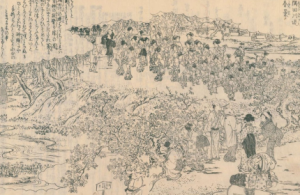

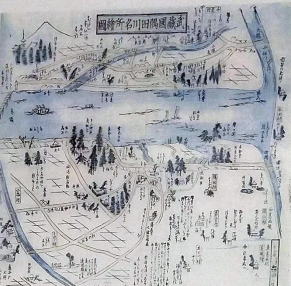

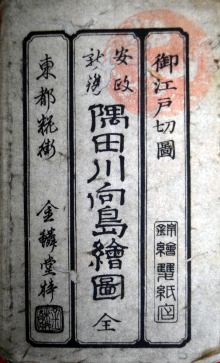

絵本江戸土産 10編. [1] 広重

著者:松亭金水 解説[他]

出版者:菊屋三郎[ほか]

隅田川の東側からの絵で、

彼方に筑波山が見えます。

江戸名所図会 7巻. [19] 隅田川堤 春景

著者:松濤軒斎藤長秋 著[他]

出版者:須原屋茂兵衛[ほか]

出版年月日:天保5-7 [1834-1836]

東都花歴 隅田堤之桜 絵 師:英 泉

新撰江戸名所 隅田川堤白雨之図

絵 師:一 立 斎 広 重

春色隅田堤の満花 絵師:香蝶楼豊国

江戸自慢三十六興

向嶋堤ノ花并ニさくら餅

絵師:広重 , 豊国

名所三十六景

東都隅田堤 絵師:広重

隅田堤桜盛 絵 師:渓斎英泉

隅田堤遠景之図 絵 師:初代歌川豊国

東都名所 江都名所 隅田川はな盛

絵 師:広 重

・

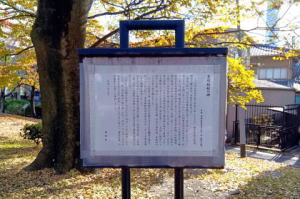

隅田公園 散策解説版⑥

常夜燈と渡し舟

隅田川の水運と向島風情の象徴

隅田公園散策解説板⑥ 常夜燈と渡し舟 隅田川の水運と向島風情の象徴 Joyato and ferryboats-water transportation of Sumida River and the symoal of Mukojima taste この常夜燈の置かれている場所は、 かつて牛嶋神社の境内地でした。牛 嶋神社は隅田公園の整備とともに現 在地に移転しましたが、この常夜燈 けはここに残されました。それは墨 堤における重要な目印であったため です。この付近にはかつて「竹屋の 花火見物、明治に入ってからは向島 の花柳界へと遊興客を数多く運んで きました。まだ照明が発達していな いこの時代にはこの常夜燈の明かり が非常に重要な役割を果たしてい ました。また、明治の画家達は墨堤 の桜とこの常夜燈を好んで組み合わ せることにより向島の風情を描きま した。当時の向島の格好のシンボル としてその姿を今に伝えています The place where put this “Joyato (night-light)” was precinots of Ushijima shrine once. Although Ushijima shrine was relocated to its present location with construction of Sumida park. Only this “Joyato” was left behind here because it was an important mark in “Bokutei” “Takeya-no-watashi” (ferryboat) was set up this neighborhood once and many visitors were carried to sightseeing areas.They enjoyd cherry blossom viewing at spring, fireworks at summmer, and Karyukai (the world of geisha girls, women with refined manners) in Mukojima in Meiji era for instance. This “Joyato”was very important role then because lighting Technologies had not, develooed yet . In Meiji era, many painters Preferred to express the taste of Mukojima by painting the Matching of cherry blossoms in “Bokutei”and this “Joyato” It remains its figure as the suitable symbol of Mukojima in those days. |

・

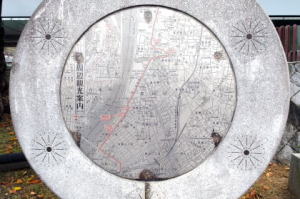

隅田川テラス周辺案内図

隅田川テラスとは、堤防を補強する護岸

基礎を親水施設として開放した場所です。 現在、隅田川テラスは隅田川の両岸約47

㎞の内、約36㎞の区間が整備されました。

住 所 / 東京都墨田区向島5-1-1

◆隅 田 川 テ ラ ス 隅田川では河川テラスを順次整備し ています。この河川テラスを歩くと 勝鬨橋から白鬚橋まで隅田川を眺め ながら散策することができます。川 沿いには江戸東京の歴史や文化を今 なお残している町があり、テラスを くと今まで知らなかった隅田川のす ばらしさ、なつかしい面影に出会う ことができるかもしれません。この 付近には牛嶋神社、三囲神社、常泉 寺、円通寺等の神社仏閣のほか、す みだ郷土資料館、藤田東湖の正気の 歌碑、堀辰雄の住居跡などが あります。 |

・

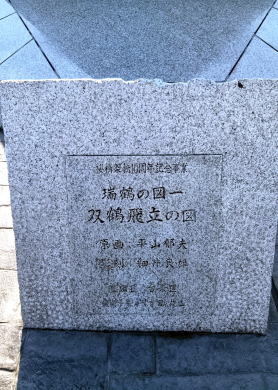

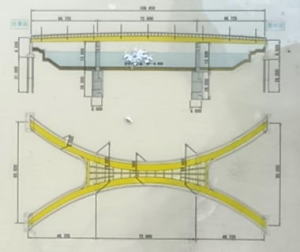

桜 橋 とモニュメント

桜橋は、台東区と墨田区の友好姉妹区の

シンボルとして、昭和60年3月に完成し、

平成7年3月は架橋10周年に当たることか

ら、これを記念してモニュメントが設置

された。モニュメントの意匠は力強く21

世紀へ向け飛び立つ姿をイメージさせ、

隅田川にも飛来した美しい鶴をモチーフ

として、平山郁夫画伯が作成されました。

住 所 / 東京都墨田区向島5-1-1

・

周 辺 観 光 案 内    |

・

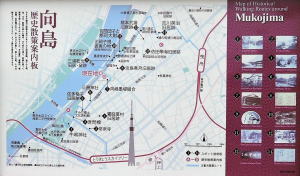

向島歴史散策案内版   |

・

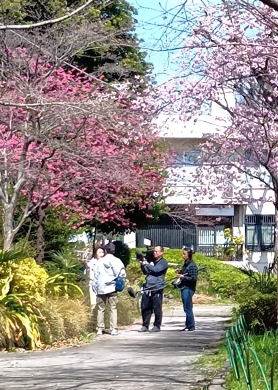

隅田公園 散策解説板⑤

桜橋とポトマック帰りの桜

ワシントンD.C.のポトマック河畔の桜

並木は世界の名所のひとつになってい

ます。この桜は明治末期頃、当時のタ

フト大統領夫人が東京を訪れた際に向

島の桜に魅せられ、是非ワシントンに

植えたいという希望に対して、当時の

尾崎行雄東京市長がプレゼントしたも

のです。約70年の時を経て、その桜の

子孫が再び向島の地に戻ってきました。

住 所 / 東京都墨田区向島5-1

隅田公園 散策解説板⑤ 桜橋とポトマック帰りの桜 ワシントンからの贈り物 Sakura Bridge and cherry trees back from Potomac-as a present from Washington D.C 台東区と墨田区は隅田川を挟んで相 対していることから、昭和52年に姉 妹区協定を結びました。この記念事 業として、両区にまたがる隅田公園 に歩行者専用の橋を架けることを計 画し、昭和60年に桜橋が完成しまし た。この架橋に際して、アメリカ合 衆国ワシントンD.C.より桜がとどき ました。ワシントンD.C.のポトマッ ク河畔の桜並木は世界の名所のひと つになっています。この桜は明治末 期頃、当時のタフト大統領夫人が東 京を訪れた際に向島の桜に魅せられ 、是非ワシントンに植えたいという 希望に対して、当時の尾崎行雄東京 市長がプレゼントしたものです。約 70年の時を経て、その桜の子孫が再 び向島の地に戻ってきました。 In 1977 (Showa 52), Taito-city and Sumida-city made a sister-city agreement since they are facing over the Sumida River. As a commemoration project, construction of a bridge for pedestrians along Sumida Park was planned and “Sakura Bridge”was completed.In constructing this bridge, some cherry trees were sent from Washington D.C. The cherry trees of Potomac riverside of Washington D.C. is one of the famous place in the world. The end of meiji era, Mrs . President Taft visited Tokyo. She was fascinated with the cherry blossom in Mukojima, and hoped to plant cherry trees in Washington D.C. In response to her wish Mayer of Tokyo city, Yukio Ozaki presented it to Washington D.C. After about 70 years, the posterity of cherry trees has returned to the ground in Mukojima. |

・

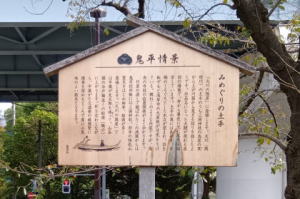

みめぐりの土手

「大川の隠居」に登場します。大川

(隅田川)の土手のうち三囲神社の

鳥居の貫から上が川面から見える辺

りを指したようです。

住 所 / 東京都墨田区向島2-

鬼 平 情 景 みめぐりの土手 「大川の隠居」に登場します。大川 (隅田川) の土手のうら三囲神社の鳥 居の貫から上が川面から見える辺り を指したようです。作品名になった 大鯉が現れる直前の場面で、舟から 暮色に沈む風景を描写しています。 土手の裏には長命寺、寺嶋のくろぐ ろとした木立が望まれ、目を転ずる 浅草寺の大屋根が月光をうけている 。概ねこのような内容ですが、両岸 の寺社の位置関係がよく分かります 。竹屋の渡しで結ばれたこの流域か らは鬼平犯科帳には三囲神社、対岸 の待乳山聖天をはじめ料亭、船宿が 多く登場します。「大川の隠居」で は平蔵が友五郎を誘って、山谷堀の 今戸橋近くの船宿(嶋や)に上がりま す。杯を交わしながら、平蔵が亡父 遺愛の銀煙管に煙草を詰めるところ で実に小気味のよい結末となります。 |

・

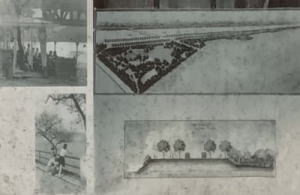

隅田公園 散策解説板④

開 園 当 初 の 隅 田 公 園

写真に見る昔の隅田公園

隅田公園は隅田川を挟んで、本所区 (

現墨田区 ) と浅草区(現台東区) にまたが

っています。本所側は、水戸徳川家小梅

邸の敷地を活用した庭園と墨堤の桜並木

を活用して遊歩道の整備を行いました。

近代都市計画の手法により江戸の堤、河

川沿いの桜並木の復活という点では、日

本の伝統的なランドスケープ(風景)と西

洋の近代的都市計画技術の合体が見事に

成功した有意義な事業でした。

住 所 / 東京都墨田区向島

隅田公園 散策解説板④ 開園当初の隅田公園 写真に見る昔の隅田公園 The beginning of Sumida Park in pictures 隅田公園は隅田川を挟んで、本所区 ( 現墨田区 ) と浅草区 (現台東区) にまたがっています。本所側は、水 戸徳川家小梅邸の敷地を活用した庭 園と墨堤の桜並木を活用して遊歩道 の整備を行いました。近代都市計画 の手法により江戸の堤、河川沿いの 桜並木の復活という点では、日本の 伝統的なランドスケープ (風景) と西 洋の近代的都市計画技術の合体が見 事に成功した有意義な事業でした。 また公園のデザインはシンプルかつ 上品で控えめなものであり、デザイ 思想の点で今日学ぶべき所が多あり ます。 Sumida Park locates on the both sides along the Sumida River in Honjo city (current Sumida city) and in Asakusa city (current Taito city). The developments of a garden and an esplanade were carried out on Honjo side. The garden used the site of Mito Tokugawa Koume residence, and the esplanade utilized the scenery of a row of cherry trees in Bokutei. It was a fruitful project that the integration of Japanese traditional were succeeded. This intergration revived the banks of the river and a row of cherry trees. The design of the park was simple,elegant,and modest. There are a lot to learn in current design thought. |

・

【 墨堤通り沿い 】

・

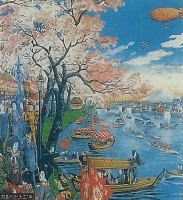

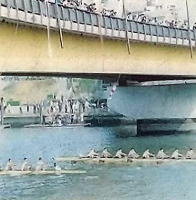

隅田公園 散策解説板⑦

艇 庫 と レ ガ ッ タ

レガッタによる隅田川の賑わい

レガッタは明治、大正時代の学生達の間

で最も盛んに行われたスポーツで、日本

における発祥の地は隅田川です。1883

年 (明治16年) 日本初のレガッタが向島

で開催された後は、学校や企業間を問わ

ず盛んに行われ、隅田川はレガッタの

メッカとなりました。

所在地 / 東京都墨田区向島5-1(隅田公園)

隅田公園 散策解説板⑦ 艇庫とレガッタ レガッタによる隅田川の賑わい Boathouse and Regatta ━ vibrant Sumida River with Regatta レガッタは明治、大正時代の学生達 の間で最も盛んに行われたスポーツ で、日本における発祥の地は隅田川 です。1883年 (明治16年) 日本初のレ ガッタが向島で開催された後は、学 校や企業間を問わず盛んに行われ、 隅田川はレガッタのメッカとなりま した。現在の首都高速6号向島線向島 ランプ及び屋内プール体育館の辺り には「艇庫村」と称されるほど艇庫 が立ち並び、レガッタの際には川岸 を大の観衆が埋め尽くしました。し かし水質の悪化等の理由で、1967年 (昭和42年) の一橋大学艇庫の移転を 最後に隅田川から艇庫の姿が消えま した。近年では水質浄化により隅田 川でのレガッタが復活し、往時の活 気を取り戻しつつあります。 Regatta was the most popular sport among students in Meiji era and Taisho era. The birthplace in Japan is Sumida River. After the first regatta race in Japan took place in Mukojima in 1883 (Meiji 16), it began to be played frequently among schools and companies. And Sumida River became the center of regatta race. Since a number of boathouse were built along the river, people called the place “Village of boathouse” (Many of those boathouse located between present Metropolitan Expressway rout 6 Mukoujima- on-ramp and lndoor Swimming pool.) Once regatta race took place, a crowd of people gathered and filled the riverside However, the last boathouse (Hitotsubashi- University’ s boathouse) has moved out in 1967 (Showa 42) because of water pollution, boathouse no longer exist along the river since then. In recent years, regatta race in Sumida River revives as wate is purified. Regatta is going to regain the former life. |

・

野 口 雨 情 記 念 詩 碑

詩人、童謡と民謡の作詞家で

多くの名作を残しました。

北原白秋、西條八十と共に、童謡界

の三大詩人といわれていたそうです。

所 在 地 / 東京都墨田区向島5-1

(隅田公園)

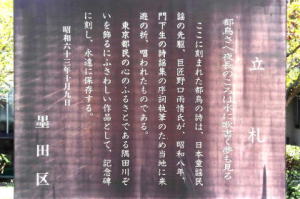

都鳥さへ夜長のころは 水に歌書く夢も見る ここに刻まれた都鳥の詩は、日本童 謡民謡の先駆、巨匠野口雨情氏が、昭 和八年、門下生の詩謡集の序詞執筆の ため当地に来遊の折、唱われたもので ある。東京都民の心のふるさとである 隅田川ぞいを飾るにふさわしい作品と して、記念碑に刻し、永遠に保存する 昭和六十三年十月九日 墨 田 区 |

・

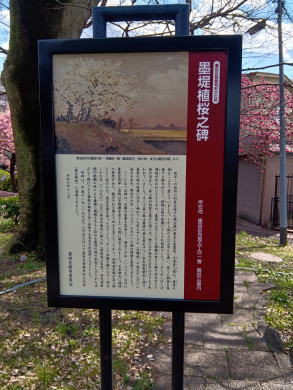

墨 堤 植 桜 之 碑

八代将軍吉宗の命により堤に桜が

植えられたことにより、墨堤の桜

として江戸の名所となりました。

住 所 / 東京都墨田区向島5-1

墨田堤植桜之碑 (墨田区登録有形文化財) 所在地 墨田区向島五丁目一番 隅田公園内 晩年この近所に別荘を設けた明治期の 著名な実業家、大倉喜八郎は、墨堤の 桜をこよなく愛していました。 しかし堤の上は山中とは違い周りに樹体を保護する樹々がなく、桜樹は風や砂 塵にさらされ短命でした。 このためしばしば補植が行われてきた ものの、墨堤にはどうしても樹勢が衰 えた株や枯れ朽ちた株が目立ち、 喜八郎が別荘を設けた頃には、特に江 戸時代の古木はほとんど失われていま した。そこで喜八郎は墨堤の桜を再生 すべく知友成島柳北と図り、墨堤の桜 の保護に尽力し始めていた同人サーク ル(白鷗社)や地元の人びとに協力を求 め、明治十六年(一八八三)十月に一千株 の補植を実現させました。 ここに立つ石碑は、右様の成事を記 念して明治二十年(一八八七)五月に墨堤 言問亭(当時は言問團子屋とも)の側に 建立されました。元来柳北に建碑の意 思があり、彼がそれを果たさぬまま没 したことから、安田善次郎が喜八郎 たちに呼びかけ、意思完遂を図ったの でした。そして水難を避けるべく明治 二十九年(一八九六)八月に安全の場所 に移され(移設地は未詳)、四代将軍徳 川家綱の命による播種に端緒をみると わる墨堤の桜の来由とひとびとがたゆ みなく続けてきた補植の事跡を永く伝 承する有名の記念碑となりました。 当時は、平成十一年(一九九九)八月 五日付けで墨田区登録有形文化財(歴 史資料)に登録されました。 令和六年十二月 墨田区教育委員会 墨堤植桜の碑以前の案内板  墨 堤 植 桜 の 碑 所在 墨田区向島五丁目一番 隅田公園 この石碑は墨堤の桜の由来を記した もので、榎本武揚の篆額(てんがく )、濱邨大澥(はまむらたいかい) の撰文、宮亀年の彫刻です。墨堤の 桜は、初め四代将軍家綱の命で、皆 と共に楽しむためにと植えさせ、享 保ニ年(一七一七)に八代将軍吉宗 が百本の桜を、同十一年には桜、桃 、柳各百 五十本植えさせ、その世話 は代々隅田村の名主阪田氏が担当し ました。その後文化年間に佐原鞠塢 塢(きくう)、朝川黙翁、中山ト? が百五十本、天保ニ年(一八 三一) に阪田三七郎が二百余株の桜を植え ました。弘化三年(一八四六)洪水 で堤が決壊し、それを須崎村の宇田 川総兵衛が独力で修築、そのことを 顕彰して村 人が百五十本、安政元年 一八五四)に阪田三七郎が二百株、 明治に至り其角堂永機、旧水戸藩知 事、寺島村の人々が各々桜を植えま した。さらに大蔵喜八郎、成島柳北 が名勝を守るため白鴎社を設立、村 人もこれに応じ、南葛飾郡長伊志田 方は、このことを府知事に告げ植樹 を助成しました。志 半ばで死去した 成島柳北の遺志を継いで、安田善次 郎、大倉喜八郎、川崎八右衛門が出 資し、村人の協力を得て墨堤の植桜 が完成しました。このような功績を 世に伝えるため、明治二十年に建碑 れましたが、後に堤が壊れ碑が傾い たので、明治二十九年に本所区長飯 島保篤が大倉、安田、川崎三氏と共 に起工し、榎本武揚、小野義真も出 資して移設しました。 平成ニ年三月 墨 田 区 |

・

隅田公園 散策解説板8

墨堤植桜之碑と桜勧進

住民が育てた墨堤の桜

住 所 / 東京都墨田区向島5-1

隅田公園 散策解説版⑧ 墨堤植桜之碑と桜勧進 住民が育てた墨堤の桜 “Shokuou-no-Hi”in Bokutei and “Sakura-Kanjin”-Cherry trees grown by local people 江戸時代、花見の名所としての地 位を確立していった墨堤も、当初の 墨堤の桜は水神社(現在の隅田川神 社)付近を中心に植えられました。 しかし1800年代から、地元の村 の有志らによって桜が植えられ、墨 堤の桜が南へと延伸して行きました 。墨堤の桜が長命寺、三囲神社と徐 々に延びて、枕橋まで達したのは1 880年ごろといわれています。こ の間は地元有志の植桜だけでなく、 有志が発起人となった「桜勧進」と 呼ばれる寄付が行われています。墨 堤の桜が地元の人々に愛されていた 桜であることが、この植桜之碑に刻 まれています Bokutei establ ished a reputation as a good place of cherry blossom viewing in Edo era. Those cherry trees had planted only around Suijin shrine (current Sumidagawa shrine). From 1800s, volunteers in local village planted many cherry trees along the river to the South. A row of cherry trees in Bokutei was gradually extended to “Chomei-ji temple” “Mimeguri shrine” and it reached “Makura Bridge” in about 1880. During the time, there was also a donation for planting cherry trees called “Sakura-Kanjin”promoted by those volunteers. It is curved on “Shokuou-no-Hi (monument)” that cherry trees in Bokutei were loved by local people. |

・

隅 田 公 園 案内図

住 所 / 東京都墨田区向島5-1

・

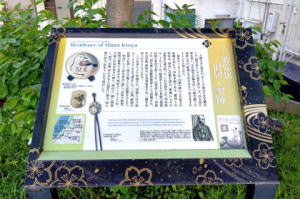

三 浦 乾 也 旧 居・窯跡

幕末の陶工で蒔絵・造船などを手掛

けるなど多技多才であった。造船は開

成丸建造に関与。ガラス・煉瓦の 製造

も行なっている。破笠 (はりつ)細工に

すぐれ、その手法を応用しかんざし・

笄 (こうがい) などの珠 (たま)は

乾也玉と呼ばれ人気を博した。

住 所 / 東京都墨田区向島5-4

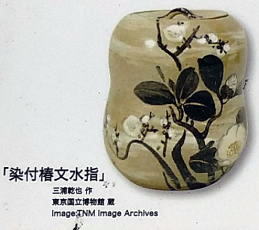

A potter who also mastered the art of shipbuilding Residence of Miura Kenya 三 浦 乾 也 旧 居 ・ 窯 跡 天賦の才に恵まれ、若くして乾山焼き6 代を襲名した。陶芸家としての道を歩 む一方、谷文晁に絵を習い、小川破笠 が編み出した破笠細工の蒔絵も学び、 彫刻も手がけるなど、多芸多才の士と しても知られた。嘉永6 (1853) 年、 32歳の時に人生最大の転機が訪れる。 黒船来航である。驚愕した乾山は、 幕府に造艦を建白、雄藩にもその必 要性を説き回った。これが認められ、 翌安政元 (1854) 年、勝海舟とともに 長崎で建造技術の習得を命じられ、 伝習所に赴く。安政3年、仙台藩に惣 棟梁として招聘され、洋式軍艦 「開成丸」を見事進水させ、一躍名 をしられるところとなる。この功業 により厚遇され、同藩には万延元 (1860)年まで滞在した。この間、 焼き物の技術も伝授し、地元の陶工 にも影響を与えた。明治に入って居 を東京に移し、近県で創窯、焼き物 の復興にも努める。毎時8(1875)年、 54歳で向島長命寺に移り、境内の一 隅に築窯し、根付、印籠、帯留めな どの創作に励み、特に簪の球は「乾 也玉」の名で流行した。 Miura Kenya (1821-1889) studied under Kenzanpottery master Nishimaru Myakuan from the age of 15, and at 24 took up his former master's post In 1854 he Masaoka Shiki (1867-1902) studied together withnovelists Ozaki Koyo and Natsume Soseki, but was forced to withdraw from university with tuberculosis. As a newspaper journalist he coverd the Sino- Japanese war from the front lins.Subsequently he worked to develop modern Haiku poetry, but passed away at the age of 35. to Nagasaki to learn shipbuilding together with Katsu Kaisyu, and by 1857 he hadcompleted a Western-style battleship, the KaiseiMaru in Sendai Clan.  ◆言問団子の皿 明治時代に言問団子で使用されて いた皿は、乾也が焼いたもの。  「染付椿文水指」 三浦乾也作 国立博物館所蔵  「色絵菊文簪」(部分) 東京国立博物館所蔵  文政4(1821)年~明治22(1889)年。徳川 の御家人の長男として江戸新両替町 (銀座)で生まれる。幼くして伯母夫 婦に引き取られる。養父の井田吉六 は将軍家斉に召され、庭焼を行うほ どの高名な陶工であった。12歳でそ の手ほどきを受け15歳で終生の師と 仰ぐ乾山焼5代西村西村貌庵に入 門。吉六とともに修行。24歳で乾 山6代を襲名。江戸焼き物を代表 する陶工として活躍、68歳で没す。 |

・

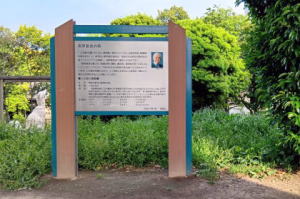

正 岡 子 規 仮寓の地案内板

大学予備門の学 生だった子規は、

長命寺桜もち「山本や」の2階を

3ヶ月ほど借り、自ら月香楼と名付

けて滞在した。明治28年、日本

新聞社の記者として日清戦争に

従軍する。

住 所 / 東京都墨田区向島5-4

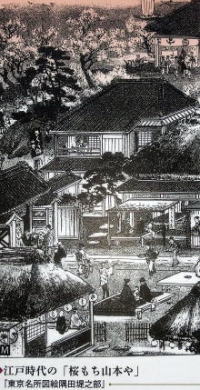

正 岡 子 規 仮 寓 の 地 One of the foremost poets of japan's modern era Temporary Residence of Masaoka Shiki 向島 花さくころに 来る人の ひまなく 物を 思ひける哉 (『無何有潤七草集』女郎花の巻 『 寄寓隅田川名所恋』)近代日本を代表 する俳人の正岡子規は向島周辺の景 色を好み、こうした歌を数多く遺し いる。隅田川と墨堤の自然がよほど 気に入ったのか、大学予備門の学生 だった子規は、長命寺桜もち『山本 や』の2階を三ヶ月ほど借り、自ら 月香楼と名付けて滞在。そこで次の 句を詠んでいる。 花の香を 若葉にこめて かぐわしき 桜の餅 家つとにせよ 明治28年、日本新聞社の記者として 日清戦争に従軍する。その折も から山の風すきふなり 古さとの隅田の櫻 今か散るらん と墨堤の桜を偲んだ和歌を詠んでい る。子規という雅号だが、ホトトギ スの意、その鳴声は悲壮で『鳴いて 血を吐くホトトギス』などといわれ 、喀血したわが身をホトトギスに喩 えている。 Masaoka Shiki (1867-1902) studied together with novelists Ozaki Koyo and Natsume Soseki, but was forced to withdraw from university with tuberculosis. As a newspaper journalist he coverd the Sino-Japanese war from the front lins. Subsequently he worked to develop modern Haiku poetry, but passed away at the age of 35.  Masaoka Shiki (1867-1902) studied together with novelists Ozaki Koyo and Natsume Soseki, but was forced to withdraw from university with tuberculosis. As a newspaper journalist he covered the Sino-Japanese war from the front lins. Subsequently he worked to develop modern Haiku poetry, but passed away at the age of 35. 本名:正岡常規(幼名:升) 慶応3(1867)年~明治35(1902)年。松山市生まれ。大学予備門、東京帝国大学で、 尾崎紅葉や夏目漱石らと知り合う。結核ため、大学を中退。新聞記者として日清 戦争に従軍。その後、近代俳句の発展に尽くすが、35歳で亡くなる。  江戸時代の 「桜もち山本や」 「東京名所図絵隅田堤之部」 |

・

和菓子の老舗 長 命 寺 の 桜 もち

長命寺の桜餅は長命寺の寺男だった創

業者山本新六が享保2年(1717年、大岡

越前守忠相が町奉行になった年)に土

手の桜の葉を樽の中に塩漬けにして、

餡を小麦粉の焼皮でくるんだものに

巻いて桜餅というものを考案し、向島

の名跡・長命寺の門前にて売り始めた

のが始まりだそうです。

住 所:東京都墨田区向島5-1-14

定 休 日:月・火曜日

電 話:03-3622-3266

営業時間:8:30~18:00

長命寺さんの栞

隅田川七福神長命寺入口

創業300年江戸の味を今に伝える、 長命寺の桜餅さんより一言 当店の桜もちは「長命寺桜もち」と して、古来より皆様のご愛顧をいた だいております。桜もちの由来は、 当店の創業者山本新六が享保二年 (1717年)に土手の桜の葉を樽の中 に塩漬けにして試みに桜もちという ものを考案し、向島の名跡・長命寺 の門前にて売り始めました。 その頃 より桜の名所でありました隅田堤 (墨堤通り)は花見時には多くの人 々が集い桜もちが大いに喜ばれまし た。これが江戸に於ける桜もちの 始まりでございます。 |

江戸当時の山本や付近の絵 左にある

長命寺の門前に見えるのが「山本や」。

当時からにぎわっていた様子が描かれ

ています。

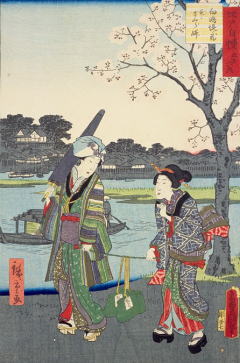

「 江戸名所百人美女 長命寺」

(三代豊国)に描かれた初代新六 の

孫娘お豊さんといわれています。

向島長命寺前朧月夜観桜図

隅田堤ヨリ霧中真崎遠景図

東都名所図絵隅田川渡しの図 江戸

自慢三十六興

向島堤ノ花并ニさくら餅 竹で編んだ

籠に入れて持ち運んでいます

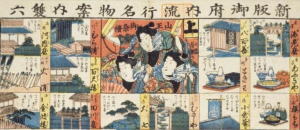

新版御府内流行名物案内双六

一英斎芳艶 : 海老屋林之助, [弘化4(1847)-嘉永5(1852)] 山谷の八百善、

王子の海老屋・扇屋、向島の桜もち

など、 有名料亭や名物が並ぶ双六

初代が隅田堤の桜の葉を塩漬けにし、

其の葉で餡入りの餅を挟み販売したの

が初まりとなり、長命寺門前の名物と

なりました。

新板大江戸名物双六

NHKニュースおはよう日本 撮影風景

3月22日(土) 午前7:00〜午前7:30放映

2025年3月14日(金)撮影

・

牛嶋神社舊趾の碑 (牛嶋神社誕生の地)

(大正12年の関東大震災後の隅田堤の拡

張よって、昭和7年にリバーサイドに

移転しました。)

住 所 / 東京都墨田区向島5丁目3番

2025年3月14日(金)撮影

NHKニュース おはよう日本 撮影風景

3月22日(土) 午前7:00〜午前7:30放映

・

高 原 基 金 の 森

ユニチャーム(株)創業者の高原

慶一郎氏の寄附をもとに、財団法人

都市緑化基金が選定した公園です。

GTS観光アートライン G:ソラニハ

(空を眺め憩うための庭、あるいは

彫像と共に見上げた空の先には…とい

う意味がこめられているそうです)

住 所 / 東京都墨田区向島2丁目1番

高 原 基 金 の 森 この森(公園)づくりは、高原慶一朗氏 (ユニ・チャーム株式会社 創業者) の寄付をもとに、財団法人都市緑化 基金が、全国の自治体から特色ある 森づくりのプランを募集し、選考委 員会で選定したものです。「高原基 金の森」は、地域の持つ個性、優位 性、潜在能力を「いましか」「ここ しか」「これしか」であらわされる 特色のある森づくりをめざしていま す。この森が全国に広がり、21世紀 に生きる人と社会が、健全さと豊か さを得られることを願っています。 ■ こ の 森 の 概 要 ■ 名称: 隅田公園「新・墨堤桜の森」 面 積: 17,081,46㎡ 特色: 向島の堤の桜は、江戸幕府八 代将軍徳川吉宗が植えたのが始まり とされており、以来、江戸の花見の 名所として多くの人々に愛され、今 日に至っております。「新・墨堤桜 の森」は、墨堤や隅田公園の植栽地 を整備して、これまで植えられてい たソメイヨシノとは異なる品種の桜 や、さまざまな花木を植栽すること により、新たな名所づくりをめざし ております。 主な樹木: サクラ センリョウ ヤマブキ ジンチョウゲ ツツジ マンリョウ ミツマタ ユキヤナギ ヘデ コデマリ クチナシ タマリュウノヒゲ |

・

竹屋の渡しと堤下の大鳥居(三囲神社)

隅田川の渡しの歴史は古く、すでに

平安時代(9世紀)の資料に隅田川の

渡し船に関する記録が見られる。

「向島の渡し」とも称される。待乳

山聖天のふもとにあったことから

「待乳(まつち)の渡し」とも称された。

現在の言問橋のやや上流にあり、山谷

堀から向島・三囲(みめぐり)神社を

結んでいた。

住 所 / 東京都墨田区向島2丁目7番

| 現在の大鳥居は文久二年 (一八六二) の建立で、桜の咲く頃に花に囲まれて 見える様は たいへん風情があり、歌舞 伎の背景や多くの浮世絵などの題材と して描かれています。 渡しは、ちょう どこの大鳥居がある土手下辺りの岸と 、浅草山谷堀さんやぼり入口 待乳山ま つちやま下とを結ぶもので、竹屋の渡 しと呼ばれていました。 |

《 墨 田 区 登 録 文 化 財 》 堤下の大鳥居と竹屋の渡し 所在地 墨田区向島二丁目一番 隅田公園内 隅田川七福神めぐりや桜の花見など、 墨堤の散策は行楽好きの江戸市民に 人気がありました。そのランドマーク のひとつとされたのが三囲(みめぐり) 神社の鳥居で、堤下の大鳥居として 親しまれていました。土手の下にあ ったにもかかわらず、対岸からでも 鳥居の貫(ぬき)より上が見られるほど の大きなもので、桜の咲く頃に花に 囲まれて見える様はたいへん風情があり、歌舞伎の背景や多くの浮世絵などの 題材として描かれています。現在の ものは文久二年 (一八六二) の建立で す。三囲参詣には吾妻橋を利用する 場合と、隅田川を舟で渡る方法とが ありました。渡しは、ちょうどこの 大鳥居がある土手下辺りの岸と、浅 草山谷堀(さんやぼり)入口の待乳山 (まつちやま)下とを結ぶもので、竹 屋の渡しと呼ばれていました。竹 屋の渡しの名は、山谷堀側の船宿 「竹屋」に由来します。墨堤側には 「都鳥」という掛茶屋があり、舟を 出してもらうために「たけや━」と 呼びかける女将の美声が参詣客の評 判であったとも伝えられています。 昭和五年 (一九三〇)、言問橋の開通 により、この渡しは廃止されました。 平成二十年二月 墨田区教育委員会 |

明治時代の隅田川・竹屋の渡し

明治30年頃の竹屋の渡しです

隅 田 川 の 渡 し

| 〇宮堀の渡し 〇野新田の渡し 〇六阿弥陀の渡し 〇梶原の渡し 〇小台の渡し 〇熊野の渡し 〇新渡し 〇尾竹の渡し 〇一本松の渡し 〇渡裸の渡し 〇汐入の渡し 〇水神の渡し 〇橋場の渡し 〇今戸の渡し 〇竹屋の渡し 〇山の宿の渡し 〇竹町の渡し 〇御厩の渡し 〇富士見の渡し 〇横網の渡し 〇一 目の渡し 〇安宅の渡し 〇中洲の渡し 〇大渡し 〇大川口の渡し 〇佃の渡し 〇月島の渡し 〇勝鬨の渡し |

絵本江戸土産第八編

三囲稲荷 堤より見る図

・

隅 田 公 園 魚 つ り 場

小中学生を対象にした施設ですが一般の

方も利用できます

利用料金 / 1回 2時間・30円

(見学者は無料)

住 所 / 東京都墨田区向島二丁目1番1号

電 話 / 03-3625-5495

墨田区内循環バス時刻表

(すみだ百景 すみまるくん、すみりんちゃん)