・

スカイい姫のつぶやき街角北西部ルート16

見番通り入口(桜橋東詰)

【隅田公園そよ風広場周辺】

・

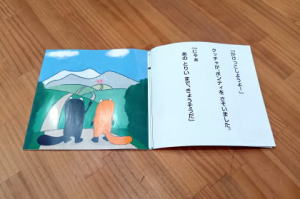

葛 飾 北 斎 ⑯

大川橋の月 小梅の泊松 ( 船 )

Second Volume (Total of Three Volumes):Okawabash no Tsuki

(Moon from Ohkawabashi Bridge)

Koume no Hakusen(boat)

住 所 / 東京都墨田区向島1丁目3

(隅田川緑道公園)

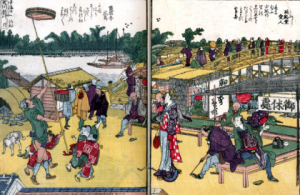

隅田川の1年を描いた狂歌絵本『隅 田川両岸一覧』は全3巻25作品で、 隅田川両岸の様子を中心に高輪から 吉原までを描いたものです。中巻に 収められたこの作品は大川橋(現在 の吾妻橋)のあたりが描かれており、 現在の墨田区役所はこの絵の中では 大川橋の真上にあたります。大川橋 の左の小さな橋が北十間川に架かる 枕橋です。画面手前には御休處で くつろぐ人たち、タライを回して 子どもたちと戯れる人、そして茶 店に集う人々の活き活きとした様 もとにはたくさんの人たちが往来 し、当時の賑わいを知ることがで きます。 The Panoramic Views on Both of the Sumida RIver is a seriesof comical tanka prints consisting of 25 prints in three volumes portraying a portion of both banks of the Sumida River from Takanawa to Yoshiwara over the course of one year. This print comes from the third volume and depicts the area around the Okawabashi Bridge (currently the Azumabashi Bridge), and the currentSumida Ward Hall ould be located directly above the Okawabashi Bridge as it is shown in the print.The smallbridge to the left of Okawabashi Bridge is a block ridge that spans the Kitajikken River. It portrays a lively scene in which the forefront showspeople elaxing in a rest area, children and peopleplaying by twirling a pan on a pole, and people gatheringat a tea shop. A lot of people can also be seen on the bridge and at the foot of the bridge, which provides us wiht a glimpse of the bustle prevalent at that time. |

・

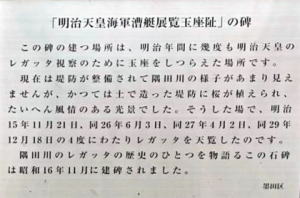

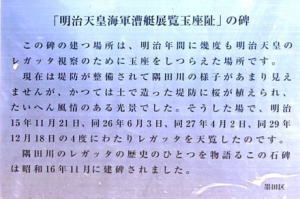

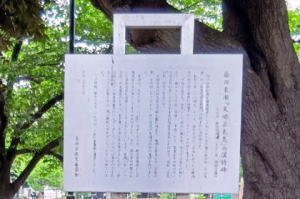

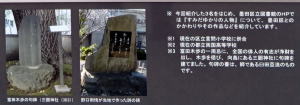

明治天皇海軍漕艇天覧玉座阯の碑

明治天皇のレガッタ視察のため

に玉座をしつらえた場所にたって

います。

住 所 / 東京都墨田区向島1-3(隅田公園内)

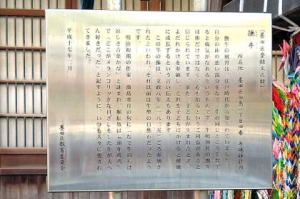

| 隅田川聖蹟記念碑碑文 國府屋東氏 中村素道氏謹撰  恭シク惟ミルニ 明治天皇夙ニ 叡慮ヲ帝國海軍ノ發達 ニ勞シ給ヒ明治元年三月親シク大阪ニ 幸シテ諸艦ヲ天保山ニ閲セラン爾來屢 艦船部隊官衙學校等ニ行幸アラセ給ヘ リ殊ニ海軍短艇競漕ノ墨田川ニ行ハル ルヤ 玉座ハ設ケテ此ニ在リ親シク 天覧ヲ賜フコト前後四次ニ及ベリ明治 十五年ニハ十一月二十一日二十六年ニ ハ六月三日二十七年ニハ四月二日ニ臨 御アラセラレ是ノ日皇后亦行啓セラレ 二十九年ニハ十二月十八日ヲ以テ親閲 アラセ給ヘリ其ノ間二十五年ニハ六月 十九日ヲ以テ皇后竝 皇太子ノ行啓ヲ 辱ウセリ参加ノ将士齊シク恐懼感激シ テ踴躍技ヲ競ヒ行事最モ盛大ヲ極ハメ リ斯ノ如キハ皆是レ宸慮ノ深キニ出デ 帝國海軍ノ無上ナル光榮トシテ牢記ス ベキ所ナリ只恐ル當年玉座ノ 聖蹟星 移リ物替ハリテ滄桑ノ變ヲ経或ハ湮晦 ニ歸センコトヲ是レ本會ガ天皇親臨ノ 此ノ尊ブベキノ地ヲ永遠ニ顕彰ン奉リ 永ク 聖徳ノ至大ナルヲ仰ガンコトヲ 期シ帝國海軍及朝野ノ諸彦ト謀リテ 昭和十六年ノ 明治節日ヲ卜シ一碑 ヲ玉座ノ阯ニ建ツル所以ナリ乃テ謹ミ テ事ノ由來ヲ勒シ之ヲ不朽ニ傳フ 紀元二千六百一年十一月三日 隅田川聖蹟顕彰會  「明治天皇海軍漕艇展覧玉座碑」 この碑の建つ場所は、明治年間に幾 度も明治天皇のレガッタ視察のため に玉座をしつらえた場所です。現在 は堤防が整備されて隅田川の様子が あまり見えませんが、かつては土で 造った堤防に桜が植えられ、たいへ ん風情のある光景でした。そうした 場で、明治15年11月21日、同26年6 月3日、同27年4月2日、同29年12月 18日の4度にわたりレガッタを天覧 したのです。隅田川のレガッタの歴 のひとつを物語るこの石碑は昭和16 年11月に建碑されました。 |

隅田川聖蹟記念碑題字

有馬海軍大将謹題

・

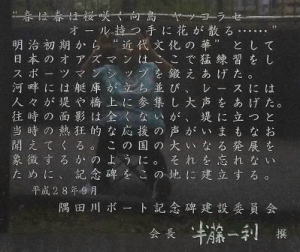

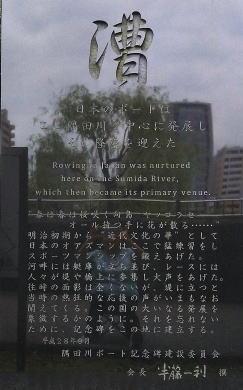

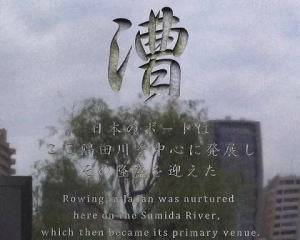

隅 田 川 ボ ー ト 記 念 碑

ボート競技の中心地であった隅田川

の思い出を市民の記憶にとどめるべ

く建設されました。

住 所:東京都墨田区向島1丁目

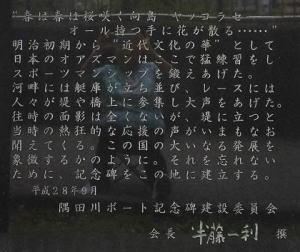

漕 日本のボートは ここ隅田川を中心に 発展し その隆盛を迎えた Rowing in Japan was Nurtured here on the Sumida River, which then became its primary venue. “春は春は桜咲く向島 ヤッコラセー オール持つ手に花が散る・・・・・・ ”明治初期から”近代文化の華”とし て日本のオアズマンはここで猛訓練を しスポーツマンシップを鍛えあげた。 河畔には艇庫が立ち並び、レースには 人々が堤や橋上に参集し大声をあげた 。往時の面影は全くないが、堤に立つ と当時の熱狂的な応援の声がいまもな お聞こえてくる。この国の大いなる発 展を象徴するかのように。 それを忘れないために、記念碑をこの 地に建立する。 平成28年9月 隅田川ボート記念碑建設委員会 会長 半藤一利 撰 隅田川ボート年表  |

昭和29年ケンブリッジ大学

招待レース時の風景

・

文字が削り取られてしまっている旗竿台

聖徳欽仰

隅田川聖蹟顕彰會幹事海軍中将有馬寛

謹書かつては「明治天皇海軍漕艇天覧玉

座阯」の碑と並んでいた

住 所:東京都墨田区向島1丁目

・

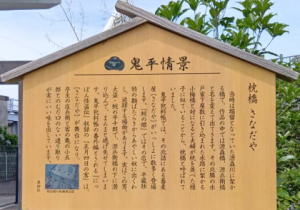

枕 橋 さなだや

「蛇の眼」で平蔵の勘が、蛇の

平十郎の去っていく姿に「あや

しい奴」と感じた場所で、当時は

源兵衛橋と呼ばれていました。

住 所 / 東京都墨田区向島1-1

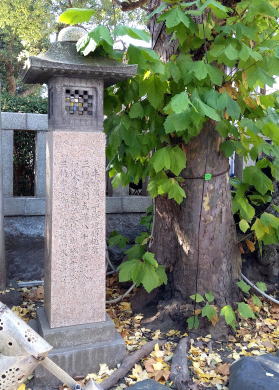

鬼 平 情 景 枕 橋 さ な だ や 当時は堀留となっていた源森川に 架かる橋で、作品の中では源森橋 、源兵衛橋と名を変えて出てきま す。その北隣の水戸家下屋敷に引 き込まれた水路に架かる小梅橋と 対になると夫婦が枕を並べた様子 に似ていることから、枕橋と呼ば れていました。鬼平犯科帳では、 その北詰にある蕎登場します。蛇 の眼」ではその店で、平蔵独特の 勘ばたらきからあやしい奴に出く わし、追跡する場面があります。 実はこの男、大盗・蛇の平十郎で 、源平衛橋の下に潜り込んで、ま んま逃げ失せてしまいます。鬼 平犯科帳の番外編とされる「にっ ぽん怪盗伝」収録の「正月四日 の客」は、(さなだや)が舞台にな り、亭主の庄兵衛と客の亀の小五 郎とのむだ口のない遣り取りが実 にいい味を出しています。 墨 田 区 |

・

すみだリバーウオーク開通

東京スカイツリー・浅草連絡歩道橋

2020年6月18日(木)7:00~に開通

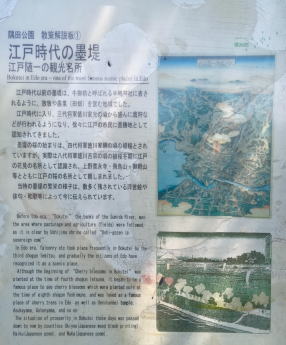

隅田公園 散策解説板①

江戸時代の墨堤

江戸随一の観光名所

江戸時代以前の墨堤は、牛御前と呼ばれ

る牛嶋神社に表されるように、放牧や農

業(田畑)を営む地域でした。

江戸時代に入り、三代将軍徳川家光の頃

から盛んに鷹狩などが行われるようにな

り、徐々に江戸の市民に景勝地として

認知されてきました。

住 所 / 東京都向島1-3(隅田公園内)

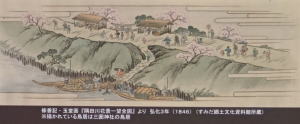

隅田公園 散策解説板① 江戸時代の墨堤 江戸随一の観光名所 Bokutei in Edo cra-one of the most famous scenic places in Edo 江戸時代以前の墨堤は、牛御前と呼ば れる牛嶋神社に表されるように、放牧 や農業(田畑)を営む地域でした。江戸 時代に入り、三代将軍徳川家光の頃か ら盛んに鷹狩などが行われるようにな り、徐々に江戸の市民に景勝地として 認知されてきました。墨堤の始まりは 、四代将軍徳川家綱の頃の植桜とされ ていますが、実際は八代将軍徳川吉宗 の頃の植桜を期に江戸の花見の名所と して認識され、上野寛永寺・飛鳥山 ・御殿山等とともに江戸の桜の名所 として親しまれました。当時の墨堤 の繁栄の様子は、数多く残されてい る浮世絵や俳句・和歌等によって伝え られています。 Before Edo era, “Bokutei”the banks of the Sumida River, was the area where pasturage and agriculture (fields) were followed as it is clear by Ushijima shrine called “ Ush-gozen” (a sovereign cow) In Edo era falconry etc took place frequently in Bokutei by the third shogun Lemitsu, and gradually the citizens of Edo have recognized it's a scenic place. Although the beginning of “Cherry blossoms in Bokutei”was planted at the time of fourth shogun letsuna, It began to be a famous place to see cherry blossoms whichi were planted more at the time of eight shogun Yoshimune, and was loved as a famous place of cherry trees in Edo as well as Uenokaneii temple, Asukayama, Gotenyama. And so on. The situation of prosperity in Bokutei those days was passed down to now by countless Ukiyoe (Japaness wood block printing), Haiku (Japanese poem), and Waka(Japanese poem). |

隅田公園 散策解説板②

江戸時代の墨堤

墨 堤 の 花 見

桜の花見は、貴族の間で平安時代の中期

から、主に一本の桜を見る形式の花見が

重要な行事となりました。一方農民の間

では、古くから「春山入り」と呼ばれる

、春先に飲食物を携えて近くの山に入り

、一日を過ごす行事が行われていました。この2つが花見の源流と考えられています。

住 所 / 東京都墨田区向島1-3 (隅田公園内)

隅田公園 散策解説板2 江戸時代の墨堤 墨堤の花見 Bokutei in Edo cra ━ cherry blossom viewing Bokutei 桜の花見は、貴族の間で平安時代の中 期から、主に一本の桜を見る形式の花 見が重要な行事となりました。一方農 民の間では、古くから「春山入り」と 呼ばれる、春先に飲食物を携えて近く の山に入り、一日を過ごす行事が行わ れていました。この2つが花見の源流 と考えられています。江戸時代に入 ると多くの桜の下で江戸の町人達が 集まり、酒を飲みながら花を見ると いう「江戸の花見」が広がり、現在 まで受け継がれています。墨堤の花 見は、残されている文献や絵画から 判断すると、桜の下を皆で連れだっ てそぞろ歩きをするという見方が一 般的だったようです。 Cherry blossom viewing became an important event among aristocarats from the middle of Heian era. The form of cherry blossom viewing was mainly watching a single cherry tree at that time. On the other hand , there was an event called “Haruyamairi”among farmers. “Haruyamairi” is to spend a day in a nearby mountain with foods and drinks. These two ways are considered as mainstreams of herry blossom viewing In Edo era. “the form of cherry blossom iewing in Edo” Spread among citizens of Edo. The form is drinking in the crowd under a great number of cherry trees, and came down to now. According to remained references and pictures, it is common way of viewing that the form of cherry blossom viewing in Bokutei was to stroll under cherry trees together. |

隅田公園 散策解説板3

隅 田 公 園 の 開 園

日本初のリバーサイドパーク

隅田公園散策解説板③ 隅田公園の開園 日本初のリバーサイドパーク The opening of Sumida Park The first riverside-park in Japan 1923年 (大正12年) 9月1日に発生した 関東大震災の直後、時の内務大臣後 藤新平の指揮の下で作られた 「帝都 復興院 (復興局) 」によって、公園・ 街路を含む東京の抜本的な都市改造 が計画されました。その中に計画さ れた隅田公園は、規模を縮小しなが らも言問橋の架橋や東武鉄道の浅草 乗り入れ等の事業とあわせて一大 開発として整備されました。日本初 のリバーサイドパークとして市民 にウオーターフロントを開放する という、東京にとっても日本の公園 史上でも画期的な公園として実現さ れました。1931年 (昭和6年) の開園 には、昭和天皇の記念来訪や、大勢 の市民がお弁当を持って詰めかける といったお祭り騒ぎだったと伝えら れています。 Right after the Great kanto Earthquake on September 1192 Taisho 12) , the Home Secretary, Shinpei Goto established “Teito Fukkoin (revival office )” in order them to make a plan for a radical reconstruction of Tokyo including arks and streets. Redevelopment of Sumida Park was a part of the plan. Although the size of the park was a decreased, a series of redevelopment was carried out as a whole large project including a construction of “Kototoi Bridge” and a connection to Asakusa station of Tobu Line. This park opened waterfront to citizens as the irst riverside-park in Japan. and was very unique in the history of the park design to Tokyo. In 1931 (Showa 6), the emperor in Showa visited the park on the opening day and citizens crowded into the park carrying their 1unch parks like merry-making. |

・

藤田東湖「天地正大気」の漢詩碑

江戸末期の尊王攘夷論者として知ら

れた水戸藩士・藤田彪(号は東湖)が

中国宋時代の忠臣文天祥が敵に捕ま

り、故国を賛美した「正気之歌」を

作詩しことから、同じ境遇の東湖は

同名の漢詩を水戸藩下屋敷に幽閉さ

れた時に作りました。明治維新を前

に志士の間で愛唱されたそうです。

所在地 / 東京都墨田区向島1-3 (隅田公園)

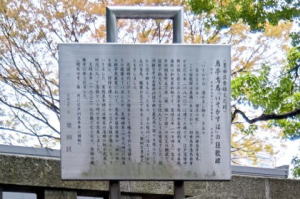

藤田東湖「天地正大気」の漢詩碑 所在地 墨田区向島1丁目3番 隅田公園内 江戸末期の尊王攘夷論者として知られた 水戸藩士藤田彪たけし(号は東湖)の「和 文天祥正気歌」 の刻まれた漢詩碑です。 弘化2年(1845)11月、藤田東湖はこの地に あった小梅の水戸徳川家 下屋敷に幽閉さ れているときに次の詩を作りました。 「天地正大の気、悴然すいぜんとして 神州に鍾あつまる。秀ひいでては富士 の嶽がくとなり、巍々ぎぎとして 千秋 に聳そびゆ・・・(下略)」と、五言74句 の中に天然自然の美しさと日本古来の国 体を賛美した内容で、通称「正気の歌」 の名で有名です。中国宋時代の忠臣文天 祥も 敵に捕まり、故国を賛美した「正気 之歌」を作詞したことから、同じ境遇の 東湖は 同名の漢詩を作りました。東湖 は、文化3年(1806)水戸に生まれ、彰考館 編修として 攘夷論を水戸学としてまと めあげました。また、徳川斉昭の腹心 として藩政改革に 活躍したことでも知 られています。安政2年(1855)の大地震 のときに、50歳で不運 な死を遂げまし たが、この漢詩は水戸の尊皇攘夷派のバ イブルとなり、さらには 幕末の志士た ちに大きな影響を与え、明治維新の原 動力になったといわれています。 この碑は、昭和19年(1944) 6月に東湖会 が建立しました。 平成20年3月 墨田区教育委員会 〇 和文天祥正氣歌 天地正大氣,粹然鍾 神州。 秀爲不二嶽,巍巍聳千秋。 注爲大瀛水,洋洋環八洲。 發爲萬朶櫻,衆芳難與儔。 凝爲百錬鐵,鋭利可割鍪。 藎臣皆熊羆,武夫盡好仇。 神州孰君臨,萬古仰天皇。 皇風洽六合,明德侔大陽。 不世無汚隆,正氣時放光。 乃參大連議,侃侃排瞿曇。 乃助 明主斷,燄燄焚伽藍。 中郞嘗用之,宗社磐石安。 淸丸嘗用之,妖僧肝膽寒。 忽揮龍口劍,虜使頭足分。 忽起西海颶,怒濤殱胡氛。 志賀月明夜,陽爲 鳳輦巡。 芳野戰酣日,又代 帝子屯。 或投鎌倉窟,憂憤正愪愪。 或伴櫻井驛,遺訓何殷勤。 或守伏見城,一身當萬軍。 或殉天目山,幽囚不忘君。 承平二百歳,斯氣常獲伸。 然當其鬱屈,生四十七人。 乃知人雖亡,英靈未嘗泯。 長在天地間,凛然敍彜倫。 孰能扶持之,卓立東海濱。 忠誠尊 皇室,孝敬事天神。 修文兼奮武,誓欲淸胡塵。 一朝天歩艱,邦君身先淪。 頑鈍不知機,罪戻及孤臣。 孤臣困葛藟,君冤向誰陳。 孤子遠墳墓,何以報先親。 荏苒二周星,獨有斯氣隨。 嗟予雖萬死,豈忍與汝離。 屈伸付天地,生死又何疑。 生當雪 君冤,復見張四維。 死爲忠義鬼,極天護皇基。 |

・

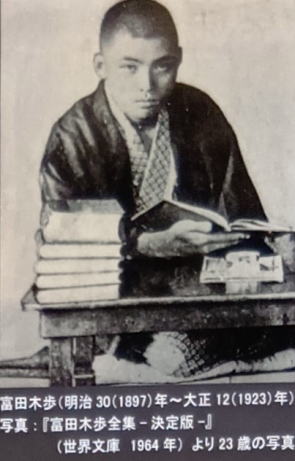

俳人 富 田 木 歩 終焉の地

幼くして両足の自由を失い、小学校

にも入学できなかった富田木浦は

助けられて避難しました・・・

「犬猫と同じ姿や冬座敷」・

「死装束縫ひ(い) 寄る燈下秋めきぬ」

住 所 / 東京都墨田区向島1-3(隅田公園)

明治30年に墨田区向島2丁目の鰻屋の次男

に生まれました。2歳のとき両足の自由を

失い、小学校に入学できず、彼はいろは

カルタ等で遊びながら文字を覚え、やが

て俳誌『ホトトギス』を知り、俳句に惹

かれます。後に臼田亜浪に師事して句作

に精進し、その俳句は高く評価されるよ

うになります。木歩は関東大震災にあ

い、声風に背負われて墨堤に避難しま

したが、枕橋が焼けて逃げられず、こ

のあたりで焼死しました。

|

・

三囲神社境内の富田木浦の句碑

富田木歩句碑 夢に見れば死もなつかしや冬木風 木歩 (裏面) 大正拾三年(1924)9月1日の 1周年に於て富田木歩君慰霊の為建立 友人一同 亜浪書 |

・

平 成 植 桜 の 碑

・

穂と香 HOJICHA FACTORY

米粉菓子・ほうじ茶

(東京都墨田区向島1-3-14・・隅田公園内カフェ)

・

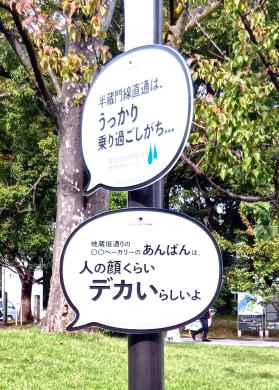

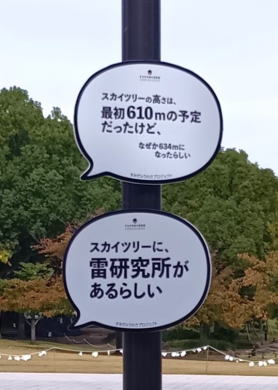

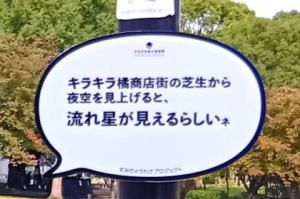

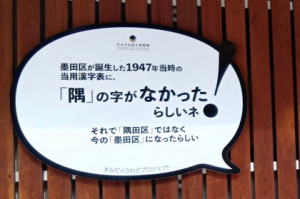

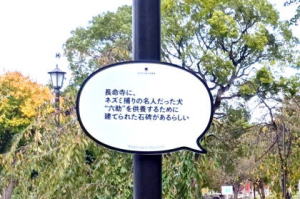

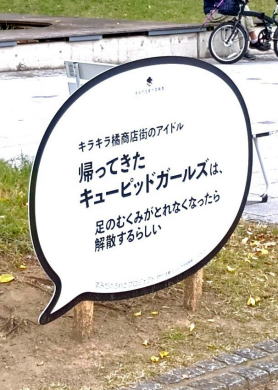

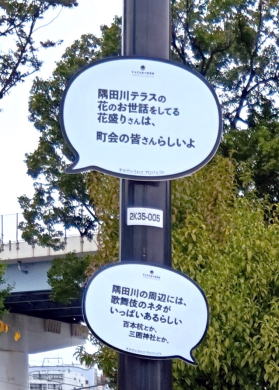

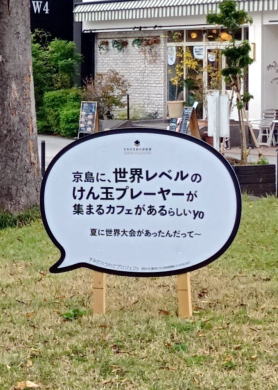

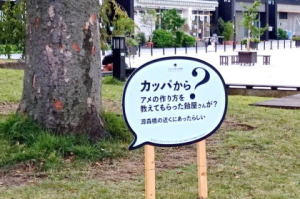

マンガの吹き出し散歩

・

隅田公園パークセンター

・

日 本 庭 園

・

明治天皇行幸所・水戸徳川邸舊阯&隅田公園水戸邸跡由来記石碑

隅田公園水戸邸跡由来記

隅田公園水戸邸跡由来記 コノ地ハ江戸時代 水戸徳川家ノ 下屋敷 小梅別邸ガ置カレタトコロ デアル徳川御三家ノ一ッデアル 水戸家ガオ浜屋敷 中央区 ニ替エ テコノ地ヲ賜ッタノハ元禄六年 一 六九三年 三代綱條公ノ時デア ル 屋敷ハ 西ハ隅田川ニ面シ南ハ北 十間川ヲ巡ラシ面積オヨソ六万六千 平方メートル 約二万坪 南北二 百メートル余 東西約三百メートル ニワタリ南ニ広ガル梯形ノ地デ 現 在ノ向島一丁目ノホボ大半ヲ占メ 墨田区南部ニ置カレタ大 小名屋敷 八十余ノウチデ最大ノ規模ヲ誇ルモ ノデアッタコノ屋敷ハ 現在後楽園 ノ名ガ残ル小石川本邸 駒込別邸イ ズレモ文京区 ノ控トシテ 従者デ アル蔵奉行 水主 鷹匠ノ住マイナ ドニアテラレマタ西側ニ接シタ一角 ニハオ船蔵ガ置カレ 水戸家所有ノ 船 材木ナドガ保管サレテイタ 弘 化元年 一八四四年烈公トシテ知ラ レル九代斉昭公ガ藩政改革ノ一端カ ラ幕府ノ誤解ヲ招キ駒込別邸デ謹慎 ヲ命ジラレタ際、改革派ノ中心デア リ高名ナ水戸学者デアッタ藤田東湖 ガ責任ノ一班ヲ負イ蟄居ノ日々ヲ送 ッタノモ コノ屋敷内ノ長屋デアッタ ヤガテ明治維新トナリ 十一代昭 武公ノ代ヲ以テ藩制度ハ解消 一時 政府ノ管理スルトコロトナッタモノ ノ 爾後 改メテ水戸家本邸ガ置カ レ 明治八年ニハ 明治天皇 同二 十五年ニハ昭憲皇太后ノゴ訪問ヲ受 ケタ シカシ大正十二年九月 関東 大震災ノ劫火ニヨリ烏有ニ帰シ 二 百三十年ニ及ブ水戸屋敷ノ歴史ハコ コデ閉ジタノデアル昭和六年 帝都 復興計画ニ基ヅキ隅田公園ガ造営サ レルト 水戸邸ノ旧跡ハ同園ニ取リ 入レラレ往時ヲシノブヨスガヲソノ 一角ニトドメ 広ク市民ノ憩イノ場 トナッテイタ シカシソノ後 半 世紀近イ歳月トトモニ環境ハ変化シ マタ第二次大戦ノ戦火ノ被害モアリ ソノ面影モオオカタ失ワレタ昭和 五十年 コノ公園ヲ管理スルコトト ナッタ墨田区ハ 同五十二年区 制施行三十周年ヲ記念シテ改修ニ 着手シ コノタビ昔日ノ風趣ヲ伝エ ル日本風庭園ヲ再現サセタ ココニ カッテノ水戸徳川邸ノ林泉ノ美ガ復 元サレタコトヲ機会トシテ一碑ヲ建 テ イササカコノ地ノ由来ヲ記シ 後世ニ伝エルモノデアル 昭和五十四年四月 |

・

明 治 天 皇 御 製 碑

(水戸徳川家13代当主の徳川圀順が建てました。)

[碑 陽 西 向]

明治天皇御製

花くはし櫻もあれと此やと(宿)の』

世々のこゝろを我はと(問)ひけり』

[碑 陰]

明治八年四月四日 明治天皇先臣

昭武の邸に臨ませ』られ畏くも宸筆

の御製を賜ふ此地は當年の邸』趾に

して大正十二年の大震火灾後帝都の

復興に』際し隅田公園となれり圀順

此光榮あるて茲に此碑を建つ』

昭和五年三月

昭和五年三月 公爵 徳川圀順

・

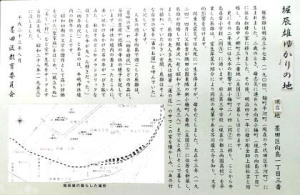

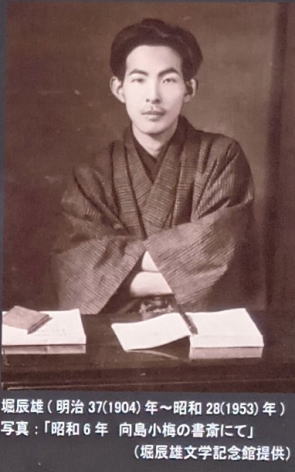

堀辰雄ゆかりの地案内板

大正十三年(一九二四) 四月に父松吉が隅

田公園東隣の新小梅町八番地に住居を新

築し、辰雄が結婚して軽井沢へ赴く昭和

十三年 (一九三八)まで父と共に暮らした

所です。辰雄の夫人多恵氏は随筆「蓮の

花 」の中でこの家を懐かしみ、「あの

竹の植わっていた小さい玄関―辰雄は

そんな自分の家を『雀のお宿』と呼ん

でいた」と記しています。

所在地 / 東京都墨田区向島1-3 (隅田公園)

堀辰雄ゆかりの地 現在地 墨田区向島一丁目三番 堀辰雄は明治三十七年 (一九〇四) 、 麹町平河町 (現在の千代田区平河 町)に生まれました。二歳のとき、 母志気(しげ)に連れられ向島小梅町 (現在の向島三丁目)に住む叔母の家 に移りました。その後、明治四十一 年に母が彫金師上條松吉と結婚し、 向島中之郷町三十二番地(左図➀) で 暮らしはじめます。更にその二年後 には大水の影響で新小梅町二ノ四 ( 同②) に移り、ここから牛島尋常小学 校(同A)に通います。府立第三中学校 (現在の都立両国高校) を卒業した辰 雄は、室生犀星の紹介により同校 の先輩である芥川龍之介を知り、文 学的影響を受けます。関東大震災で は九死に一生を得ましたが、母を亡 くしました。大正十三年(一九二四) 四月に父松吉が隅田公園東隣の新小 梅町八番地 (左図③ ) に住居を新築 し、辰雄が結婚して軽井沢へ赴く昭 和十三年一九三八)まで父と共にそこ で暮らしました。辰雄の夫人多恵氏 は随筆「蓮の花 」の中でこの家を懐 かしみ、「あの竹の植わっていた小 さい玄関―辰雄はそんな自分の家を 『雀のお宿』と呼んでいた」と記し ています。人生の過半を向島で過 ごした辰雄は、「墓畔の家」や『幼 年時代』などの作品に、当時の墨堤 や近隣の寺社の様子を記しています 。「寺社の境内の奥まったところに 、赤い涎(よだれ)かけをかけた石の 牛が一ぴき臥(ね)てゐた。私はその どこかメランコリックな目ざしをし た牛が大へん好きだった。」(『幼 年時代』)とあるのは牛嶋神社境内の 撫牛のことです。昭和初期の文学の 傑作として高い評価を受けた『聖家 族』をはじめ、『風立ちぬ』 『美しい村』など愛や生死をテーマ とする作品を残し、昭和二十八年(一 九五三)に没しました。 平成二十三年八月 墨田区教育委員会 |

・

書家高林二峯先生の碑

幕末から明治時代初期にかけて活躍した

書家です。この碑は明治30年(1897)8

月16日に高林二峯が没した翌年の3月に

押上二丁目の円通寺に建碑され、のちに

現在地に移設されました。二峯の生涯を

称える内容が刻まれています。向島百花

園の「しのふつか」、「きゃうけん塚」

などの碑でも見ることができます

所在地 東京都墨田区向島一丁目三番

隅田公園内

二 峯 先 生 之 碑 所在地 墨田区向島1丁目3番 隅田公園内 二峯先生とは、幕末から明治時代初期 にかけて活躍した書家の高林二峯のこ とです。二峯の生涯を称える内容が刻 まれたこの碑は明治30年(1897) 8月16 に二峯が没した翌年の3月、円通寺 (押 上2)に建碑され、のちに現在地に移設 されました。二峯は、文2年(1819) 9月 3日に上野国後閑村(群馬県安中市)に生 まれました。生誕地より望め妙義・ 榛名の二山にちなみ二峯と号しました 。幼少より書の才を現わし、天保 14年 (1843) には幕末の三筆と呼ばれた 巻菱湖に師事しようと江戸に出ました 。しかし、菱湖はすでに亡くなってい たので、二峯は中国の古筆の研究を進 めやがて独自の書法を確立するに至り ます。二峯の書は向島百花園の「しの ふつか」、「きゃうけん塚」などの碑 でも見ることができます。碑文を担当 したのは長男の寛です。五峯と号し、 父の書風を受け継ぎさらに中国の書 に近世の諸流を学び、独自の書風を打 ち立てました。篆額「二峯先生之碑」 は勝海舟(勝安房)が受け持ちました。 建碑の中心となったのは、今泉雄作 です。東京美術学校(現在の東京芸術 大学) 創立者の一人で、二峯の弟子と して文峯の号を名乗りました。 庶務を担当した佐羽喜六は61才で二峯 に入門した後、桐生の豪商に婿入りし て佐羽氏を継ぎ、桐生の近代織物業の 発展に力を注ぎました。裏面に刻まれ る建碑寄付者の中には、二峯の出身地 とゆかりのある前橋市長竹内勝蔵や貴 族院議員江原芳平などの名も見られ ます。 平成22年12月 墨田区教育委員会 |

・

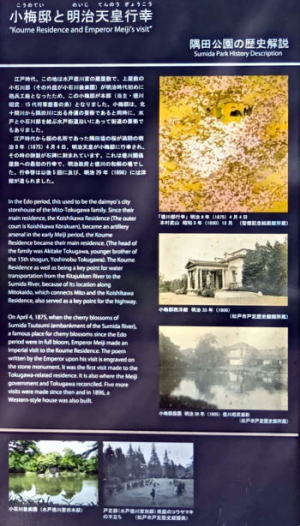

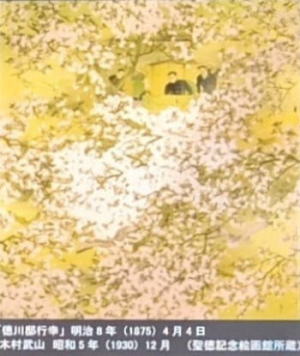

| 小梅邸と明治天皇行幸 “Koume Residence and Emperor Meiji’s Visit” 隅田公園の歴史解説 Sumda Park History Description 江戸時代、この地は水戸徳川家の蔵 屋敷で、上屋敷の小石川邸 (その外庭が小石川後楽園)が明治時 代初めに砲兵工〇となったため、 この小梅邸が本邸 (当主・徳川昭武: 15代将軍慶喜の弟)となりました。 小梅邸は、北十間川から隅田川に出 る舟運の要衝であると同時に、水戸 と小石川邸を結ぶ水戸街道沿いにあ って街道の要衝でもありました。 江戸時代から桜の名所であった隅田 堤の桜が満開の明治8年 (1875 )4月4 日、明治天皇が小梅邸に行幸され、 その時の御製が石碑に刻ま れています。これは徳川関係屋 が造られました。 In the Edo period, this used to be he daimyo’s city storehouse of the Mito-Tokugawa family. Since their main residence, the Koishikawa Residence (The outercourt is Koishikawa Korakuen), became an artillery arsenal in the early Meiji period, the Koume Residence became their main residence(The head of the 15th shogun, Yoshinobu Tokugawa).The Koume Residence as well as being a key point for water transportation from the Kitajukken River to the Sumida River, because of its location along Mitokaido, which connects Mito and the Koishikawa Residence, also served as a key point for the highway. On April 4, 1875, when the cherry blossoms of Sumida Tsutsumi (embankment of the Sumida River), a famous place for cherry blossoms sinc the Edo Period were in full bloom, Emperor Meiji made an imperial visit to the Koume Residence. The poem written by the Emperor upon his visit i engraved on the ston monument. It was the first visit made to the Tokugawa-related residence. It is also where the Meiji government and Tokugawa reconciled. Five more isits were made since then and in 1896, a Western-style house was also built.  「徳川邸行幸」明治8年(1875)4月4日 木村武山 昭和5年 (1930) 12月 (聖徳記念絵画館所蔵)  小梅邸西洋館 明治33年(1900) (松戸市戸定歴史館所蔵)”  小梅邸庭園 明治38年 (1905) 徳川昭武撮影 (松戸市戸定歴史館所蔵)  小石川後楽園 (水戸徳川家旧本邸)  水戸定邸(水戸徳川家別邸) 南庭のコウヤマキの木立ち (松戸市戸定歴史館所蔵) |

・

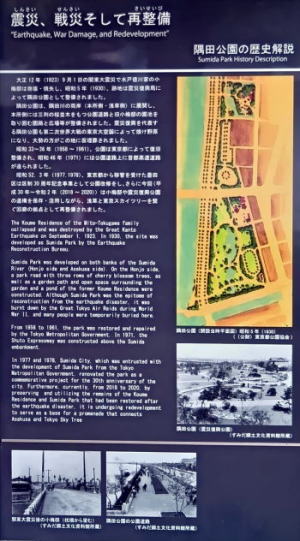

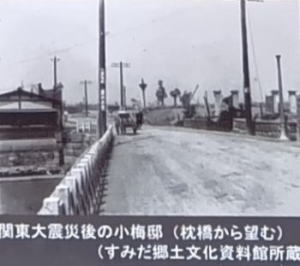

震災、戦災そして再整備 “Earthquake, War Damage, and Redevelopment” 隅田公園の歴史解説 Sumida Park History Descnption 大正12年 (1923) 9月1日の関東大震災 で水戸徳川家の小梅邸は崩壊・焼失 し、昭和5年 (1930)、跡地は震災復興 局によって隅田公園として整備されま した。隅田公園は、隅田川の両岸 (本 所側・浅草側) に展開し、本所側には 三列の桜並木をもつ公園道路と旧小梅 邸の園池を取り囲む園路と広場等が整 備されました。震災復興を代表する隅 田公園も第二次世界大戦の東京大空襲 によって焼け野原になり、大勢の方が この地に仮埋葬されました。昭和33~ 36年 (1958~1961)、には公園道路上 に首都高速道路が造られました。昭和 52,3年 (1977, 1978)、東京都から移管 を受けた墨田区は区制30周年記念事業 として公園改修をし、さらに今回 (平 成30年~令和2年) (2018~2020) は小 梅邸や震災復興公園の遺構を保存・活 用しながら、浅草と東京スカイツリー を繋ぐ回廊の拠点として再整備されま した。 The Koume Residence of the Mito-Tokugawa family collapsed and was destroyed by the Great Kanto Earthquake on September 1, 1923. In 1930, the site was developed as Sumida Park by the Earthquake Reconstruction Bureau. Sumida Park was developed on both banks of the Sumida River (Honjo side and Asakusa side ). On the Honjo saide, a park road with three rows of cherry blossom trees, as well as a garden path and open space surrounding the garden and a pond of the former Koume Residence were constructed. Although Sumida Park was the epitome of reconstruction from the earthquake disaster, it was burnt down by the Great Tokyo Air Raids during World War 11, and many people were temporaril buried here From 1958 to 1961, the park was restored and repaired by the Tokyo Metropolitan Government. In 1971, the Shuto Expressway was constructed above the Sumidaembankment. In 1977 and 1978, Sumida City, which was entrusted with the development of Sumida Park from the Tokyo Metropolitan Government, renovated the park as a commemorative project for the 30th anniversary of the city. Furthermore, currently, from 2018 to 2020, by preserving and utilizing the remains of the koume Residence and Sumida Park that had been restored after the earthquake disaster, it is undergoing redevelopment to serve as a base for a promenade that connects Asakusa and Tokyo Sky Tree   |

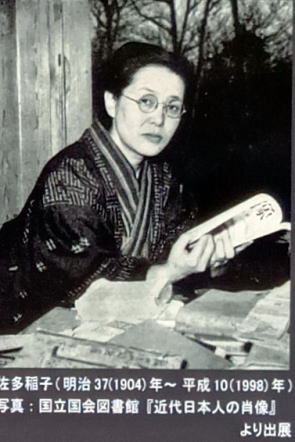

・

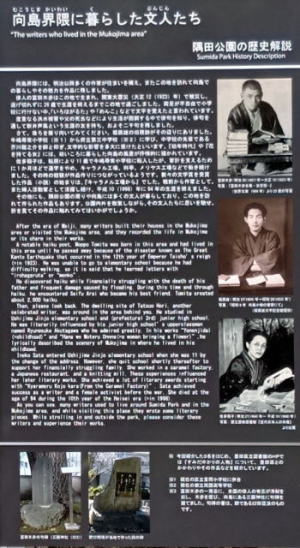

| 向島界隈に暮らした文人たち “The writers who lived in the Mukoujima area” 隅田公園の歴史解説 Sumida Park History Descnption 向島界隈には、明治以降多くの作家が 住まいを構え、またこの地を訪れて向 島での暮らしやその魅力を作品に残し ました。 俳人の富田木歩はこの地で生 まれ、関東大震災(大正12(1923)年)で被 災し、逃げ切れずに26歳で生涯を終える までこの地で過ごしました。両足が不 自由で小学校に行けない中、「いろはが るた」や「めんこ」などで文字を覚えた と言われています。 度重なる洪水被害や父の死去などによ り生活が困窮する中で俳句を知り、俳句 を通して新井清風という生涯の友を持 、およそ二千句を残しました。 さて、後ろを振り向いてみてください。 堀辰雄の旧居跡がその辺りにありまし た。牛嶋尋常小学校(※1)から府立第三 中学校(※2)に学び、中学校の先輩である 芥川龍之介を師と仰ぎ、文学的な影響を 多大に受けたといいます。『幼年時代』 や『花を持てる女』には、幼いころに暮 した向島の風景が抒情的に描かれていま す。佐多稲子は、転居により11歳で牛嶋 尋常小学校に転入したが、家計を支える ために1か月ほどで通学をやめ、キャラ メル工場、料亭、メリヤス工場などで働 き続けました。その時の経験が作品作り につながっているようです。数々の文学 賞を受賞した作品(小説)の始まりは、 『キャラメル工場から』でした。戦前か ら作家として、また婦人活動家として活 躍し続け、平成10(1998)年に94年の生涯 を終えました。その他にも、隅田公園の 周りや向島には多くの文人が暮らしてお り、この地を訪 れて作られた作品もあり す。公園内外を散策しながら、その文人 たちに思いを馳せ、折を見てその作品に 触れてみてはいかがでしょうか。 After the era of Meiji, many writers built their houses in the Mukojima area or visited the Mukojima area,and they recorded the life in Mukojima or its charm in their works. A notable haiku poet, Moppo Tomita was born in this area and had lived in this area until he passed away because of the disaster known as The Great Kanto Earthquake that occurred in the 12th year of Emperor Taisho‘sreign (=in 1923). He was unable to go to ementary school because he had difficulty waking, so it is said that he learned letters with “irohagaruta” or “menko” He discovered haiku while financially struggling with the death of his father and frequent damage caused by flooding During this time and through haiku, he encountered Seifu Arai who became his best friend. Tomita createdabout 2,000 haiku. Then, please look back. The dwelling site of Tatsuo Hori, another celebrated writer was around in the area behind you. He studied in Ushijima Jinjo elementary school and (prefectural 3rd) junjor high school. He was literarily influenced by his junior high school‘ s upperclassman named Ryunosuke Akutagawa who he admired greatly. In his works “Yonenjidai(=childhood)” and “Hana wo Moteru Onnna(=a woman bringing a flower)”.he lyrically described the scenery of Mukojima in where he lived in his childhood. Ineko Sata entered Ushijima Jinjo elementary school when she was 11 by the change of the address. However, she quit school shortly thereafter to support her financially struggling family. She worked in a caramel factory a Japanese restaurant, and a knitting mill. These experiences influenced her later literary works. She achieved a lot of literary awards starting with “Kyarameru Kojo kara (From the Caramel Factory )”. Sata achieved success as a writer and a female activist before the war. She died at the age of 94 during the 10th year of the Heisei era (=in 1998) As you can see, many writers used to live around Sumida Park and in the Mukojima area, and while visiting this place they wrote some literary pieces. While strolling in and outside the park, please consider these writers and experience their works.     |

・

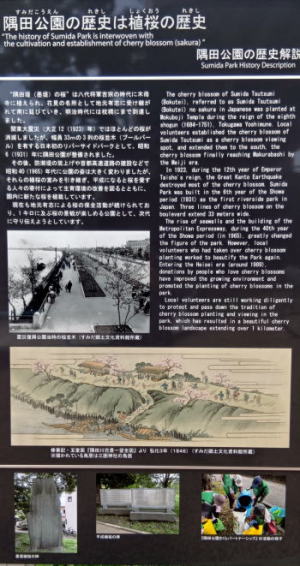

| 隅田公園の歴史は植桜の歴史 “The history of Sumida Park is interwoven with the cultivation and establishment of cherry blossom (sakura)” 隅田公園の歴史解説 Sumida Park History Description “隅田堤(墨堤)の桜”は八代将軍吉宗の時 代に木母寺に植えられ、花見の名所と して地元有志に受け継がれて南に延び ていき、明治時代には枕橋にまで到達 しました。関東大震災(大正12(1923)年) ではほとんどの桜が消滅しましたが、 幅員33mの3列の桜並木(ブールバー ル)を有する日本初のリバーサイドパー クとして、昭和6(1931)年に隅田公園が 整備されました。その後、防潮堤の嵩 上げや首都高速道路の建設などで 昭和40(1965)年代に公園の姿は大きく 変わりましたが、それらの植桜の営み を引き継ぎ、平成になると桜を愛す る人々の寄付によって生育環境の改善 を図るとともに、園内に新たな桜を植 栽しています。現在も地元有志による 桜の保全活動が続けられており、1キロ に及ぶ桜の景観が楽しめる公園として 、次代に守り伝えようとしています。    |

・

東京ミズマチイーストゾーン

・

東京ミズマチウエストゾーン

・

牛 嶋 神 社

貞観二年(860年)、慈覚大師の御神託に

より創建。五年に一度の大祭では、鳳輦

(牛車)を中心とする古式豊かな行列が

氏子五十町安泰祈願巡行する。もと本所

区向島須崎町に鎮座していたが、関東大

震災後昭和のはじめ、水戸徳川邸跡の現

位置に再建された。

住 所 / 東京都墨田区向島1-4-5

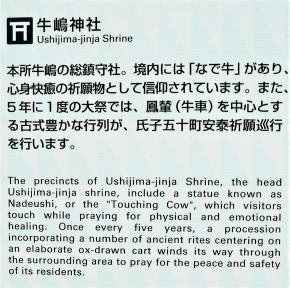

牛 嶋 神 社 Ushijima-Jinja Shrine 本所牛嶋の総鎮守社。境内には「なで 牛」があり、心身快癒の祈願物として 信仰されています。また、5年に1度 の大祭では、鳳輦(牛車)を中心と する古式豊かな行列が、氏子五十町 安泰祈願巡行を行います。 The precincts of Ushijima-Jinja Shrine, the head Ushijima-jinja shrine, include a ststue known as Nadeushi, or t he “Touching Cow”, which visitors touch while praying for physical and emotional healing. Once every five years, a procession incorporating a number of ancient rites centering on an elaborate ox-drawn cart winds its way through the surrounding area to pray for the peace and safety of its residents. |

・

牛嶋神社について(銅板)

牛嶋神社について 牛嶋神社は、もと本所区向島須崎町 に鎮座していたが、関東大震災後昭和 のはじめ、水戸徳川邸跡の現位置に再 建された。当社の縁起書によると貞観 二年(八六〇年)御神託によって須佐之 男命を郷土守護神として創祀し、のち に天之穂日命をまつり、ついで清和天 皇の皇子貞辰親王をお祀りし「王子 権現」と称した。また天文七年(一五 三八年)後奈良院より「牛御前社」と の勅号を賜ったと言われ、隅田川に 沿う旧本所一帯の土地を、むかし「 牛島」と呼んだところから、その鎮 守として明治初年から「牛島神社」 と称するようになった、例祭日九月 十五日は、貞観のむかしはじめて祭 祀を行なった日とされている。治承 四年(一一八〇年)源頼朝が大軍をひ き当地におもむき、豪雨による洪水 に悩まされた時、武将千葉介平常瀧 胤が祈願し、全軍無事を得たところ から、頼朝はその神徳を尊信して社 殿を建立し、多くの神領を寄進した。 江戸時代には鬼門守護の社として将 軍家の崇敬厚く、特に三代将軍家光 は、祭礼神輿渡御の旅所としての土 地を寄進した。現在の本所二丁目の お仮宮がこれである。総桧権現造り 東都屈指の大社殿を誇る牛嶋神社は 、昭和三十二年鎮座千百年祭を執行 、氏子五十余町牛嶋講の守護神とし て崇敬尊信をあつめている。 |

・

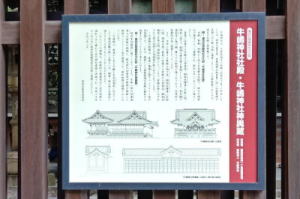

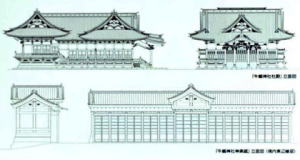

牛嶋神社社殿・牛嶋神社神輿蔵案内板

墨田区登録有形文化財 牛嶋神社社殿・牛嶋神社神輿蔵 牛嶋神社は、元来弘福寺の西隣 (向島五丁目)に所在しましたが、関 東大震災後、帝都復興計画事業 に伴い区画整理が実施された際、当 地に遷座しました。その際新築され たのが、現在の社殿と神輿蔵です。 ❶━墨田区登録有形文化財「牛嶋神 社社殿」 本殿(ほんでん)、幣殿(へいでん)、 拝殿(はいでん)から成る木造複合 社殿で、地元の棟梁石川梅吉によって 建築され、昭和七年(一九三二)に竣工しました。最奥に位置する本殿は、 入母屋造(いりもやづくり)、 銅板瓦棒(どうばんがわらぼうぶき) 葺(正面三間、側面三間)で、組物(くみ もの)は禅宗様を基調としています。 板支輪(いたしりん)や蟇股(かえるま た)等に亀や鯉、鷲などの彫刻が施さ れており、全体的に装飾性が高い 建築となっています。また、中央に 位置する幣殿は両下造(りょうさげ づくり)・銅板瓦棒葺(どうばんがわ らぼうぶき)(正面三間、側面五間)、 最善に位置する拝殿は入母屋造(いり もやづくり)・銅板瓦棒葺 (正面七間 、側面四間)となっており、拝殿正面 にはそれぞれ三間の向拝(こうはい) と千鳥破風(ちどりはふ)が取り付け られています。この建物の特徴は、 基礎に亀腹(かめばら)を捺(お)すコ ンクリート造の布基礎(ぬのきそ)で す。これは、地震による建物倒壊の 危険を緩和する効果をねらったもの と考えられます。 ➋━墨田区登録有形文化財 「牛嶋神社神輿蔵」 境内東辺縁部に建てられています 。正面二間の切妻造妻入(きりづまづ くりつまいり)の建物の両側に、 幅五間の切妻造の建物が接続した鉄 筋コンクリート造の建物です。昭和 初期の建物とみられています。この 建物は、参道から見る外観を木造瓦 葺(かわらぶき)風に仕立てることで 境内景観の統一を図る一方、耐震 ・耐火性も合理的に満たすよう工夫 されたことがうかがわれます。これ ら二つの建物は、伝統的な建築様式 に近代技術を調和させた優れた近代 神社建築と評価され、平成三十年十 一月八日に墨田区登録有形文化財に 登録されました。 令和二年一月 墨田区教育委員会 |

・

江戸・東京の農業 浮島の牛牧

(うしまき)案内板

江戸・東京の農業 浮島の牛牧(うし まき)文武天皇(701~704)の時代、現 在の向島から両国辺にかけての牛島 といわれた地域に、国営の牧場が設 置されたと伝えられ、この周辺もか つては牛が草を食んていたのどかな 牧場で、当牛嶋神社は古代から牛と のかかわりの深い神社でした。大 宝元年(701)、大宝律令で厩牧令が 出され、平安時代までに全国に国営 の牛馬を育てる牧場(官牧(かんま き))が39ヶ所と、天皇の意思により 32ヶ所の牧場(勅旨牧(ちょくしま き))が設置され、この付近(本所) にも官牧の「浮嶋牛牧」が置かれた と伝えられています。時代は変わり 江戸時代、「鎖国令」が解けた事な どから、欧米の文化が流れ込み、牛乳 の需要が増えることとなりました。 明治19年の東京府牛乳搾取販売業組合 の資料によると、本所区の太平町、緑 町、林町、北二葉町と、本所でもたく さんの乳牛が飼われるようになりまし た。とりわけ、現在の錦糸町駅前の 伊藤左千夫「牛乳改良社」や寺島の 「大倉牧場」は良く知られています。 平成9年度JA東京グループ 農業協同組合法施行五十周年記念事業 THE AGRICULTURE OF EDO & TOKYO In the era of the Emperor Monmu(701-704).national cattle farms were said to have been established in the area of so-called Ushijima (Cow Island) which is from Mukojima toward Ryogoku at the present. Since 701. as many as 39 national and 32 Imperial cattle farms were established throughout Japan. .Here in Honjo,was also one of the national famus called ‘Ushijima Dairy Farm’. With the introduction of western civilization in the late Edo Era and the resulting increase in demand for dairy Products, there were at the peak time a number of dairy farms in Honjo area at the beginning of Meiji Era. Herdsof cattle were lagity grating over the pastures around this shirine. |

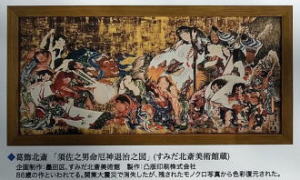

・

牛 島 神 社 案 内 板

A shrine toSusano'o'the neighbourhood deity of Honjyo Ushijima Shrine 牛 嶋 神 社 貞観2(860)年に慈覚大師が、御神託 によって須佐之男命を郷土守護神と して勧請創祀したと伝えられる 本所の総鎮守。関東大震災で焼失す る前は墨堤常夜燈の東側にあっ た。昭7(1932)年に隅田堤の拡張 により、現在の場所に再建された。 本殿の左右に、神牛が奉納されて いる他、建長3(1251)年には牛鬼が社 中を走り回り、落として行った牛玉 を神宝としたという伝承も残る。ま た境内には、江戸中期から後期の 国学者・加藤千蔭の碑や江戸落語を 中興したといわれる<立川(鳥亭)焉馬(1743~1822)の 「いそかすは 濡まし物と夕立の あとよりはるゝ 堪忍の虹」 の句碑などがある。 5年に1度の例大祭は、牛が引く鳳輦 を中心に古式床しい祭礼が向島から 両国に広がる氏子の町内を2日かけ て巡り、本所2丁目の若宮公園内に ある御旅で所一迫する。返礼の町 神輿の宮入れは50基が連なる都内 最大の連合渡御となる。 This 1s the head shrine of the Honjo neigbbourhood, founded circa 860 AD by the great Buddhist leader Jikaku. Legend has it that in 1251 the shrine was visited by a bull demon which dropped a knot of hair as it ran arond the shrine, and the knot was enshrined as asacred treasure. The legend is commemorated in the statues of cattle deity that flank the main shrine building  牛嶋神社大正11年頃  葛飾北斎「須佐之男命厄神退治」 86歳の作といわれている。関東 大震災で消失したが、モノクロ が写真に残っている。  ◆撫 牛 自分の悪い部分と同じ場所 を撫でると、病気が治ると いわれている。 |

・

撫 牛

日時計(牛の絵が刻まれています。)

〈墨 田 区 登 録 文 化 財〉 撫 牛 所在地 墨田区向島1丁目4番 牛嶋神社内 撫牛の風習は、江戸時代から知られ ていました。自分の体の悪い部分を なで、牛の同じところをなでると病 気がなおるというものです。牛嶋神 社の撫牛は体だけではなく、心も治 るというご利益があると信じられて います。また、子どもが生まれたと き、よだれかけを奉納し、これを子 どもにかけると健康に成長するとい う言い伝えもあります。この牛の 像は、文政8年(1825)ごろ奉納され たといわれ、それ以前は牛型の自然 石だったようです。 明治初期の作家、淡島寒月の句に 「なで牛の石は涼しき青葉かな」 と詠まれ、堀辰雄は『幼年時代』で 、「どこかメランコリックな目なざ しをした牛が大へん好きだった」と 記すように、いつも人々に愛されて きました。 |

・

烏亭焉馬『いそかすは』の狂歌碑

< 墨田区登録文化財 > 烏亭焉馬『いそかすは』の狂歌碑 所在 墨田区向島一丁目四番五号 牛嶋神社内 「“いそかすは 濡れまし物と 夕立の あとよりはるゝ 堪忍の虹」 談洲楼烏亭焉馬 この狂歌碑は裏面にあるとおり、初 烏亭焉馬自身が文化七年(一八一〇 )に建てた碑です。江戸落語中興の 祖と称された烏亭焉馬は本名中村利 貞、字は英祝、通称は和泉屋和助 です。寛保三年(一七四三)生れ、 本所相生町五丁目(現緑一丁目)の 大工の棟梁で、狂歌や戯文をよくす る文化人としても有名でした。談洲 楼の号は五世市川団十郎と義兄弟の 契りを結んことから団十郎をもじっ たもの、また竪川に住むことから立 川焉馬、職業が大工であることから 「鑿釿言墨曲尺(のみておのげんす みかねじゃく)」とも号しました。 元禄時代にひとつの話芸として確 立された落語も、その後衰えてい またが、天明四年(一七八四)に 向島の料亭武蔵屋において、焉馬 が自作自演の「噺(はなし)の会」 を催し、好評を得たことから江戸 落語が盛んになっていきました。 寛政末年頃には現在の落噺の形が 完成し、明治に入って落語という 呼び方が定着しました。文政五年 (一八二二)八0歳で亡くなり、 本所の最勝寺に葬られました。 (現在は寺・墓 共に江戸川区 平井に移転) 平成七年三月 墨田区 |

・

慰霊 包丁塚

人の世の奉仕に生きる牛黙す目魚と

牛の後ろに句がきざまれています。

2025年牛嶋神社祭礼終了日の翌日

竹 あ か り

(堀辰雄ゆかりの地案内板の付近にも展示

されています。)

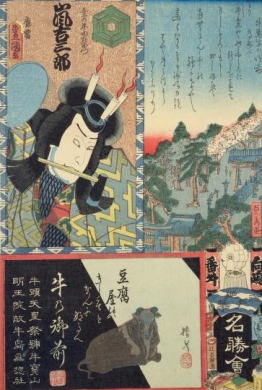

江戸の華名勝会 向嶋 番外

嵐吉三郎/牛島牛の御前/

牛の御前.

記 念 撮 影

・

キャラクター ボコタートラステーロ

アートスタジオ

BOKOTAR TRASTERO

BOKOTAR TRASTEROは、

キャラクター作家のオーラオ・デ・コン・ボコター(Oláo de con Bokotar)

の世界を体験できる場所で、彼の創作

するキャラクターの展示や関連商品の

販売が行われております。

住 所 / 東京都墨田区向島1丁目7-14

電 話 / 03-6876-9055

・

(お店・工場関係)

・

和 菓 子 埼 玉 屋 小 梅

創業111年、初代が明治三十年に創業

しました。あずきは京都丹波の大納言

でつくっています。

住 所:東京都墨田区向島1-5-5

電 話:03-3622-1214

時 間:9:00~19:00

定 休 日:月曜

大福は隣の隅田公園でいただけるように

個別包装になっています。

墨田区内循環バス時刻表

(すみだ百景 すみまるくん、すみりんちゃん)

Copyright (C) 2011 K. Asasaka All RIghts Reserved