・

スカイ姫のつぶやき街角北西部ルート17

森 鴎 外 住 居 跡

|

・

向島 秋 葉 神 社

秋葉権現宮

向島 秋葉神社 正応2(1289)年に火

伏せ(防火)の神を祀る静岡県の 秋葉神

社を勧請して創建したと伝わる。江戸時代

には 江戸城大奥や諸大名の信仰を集めた

。門前には料理屋も 多く、参詣の人々で

賑わった。歌川広重の『名所江戸 百景』

に紅葉の名所として描かれています。

住 所 / 東京都墨田区向島4-9-13

電 話 / 03-3622-5502

割烹うなぎ蒲焼 向島大和田が見えます。

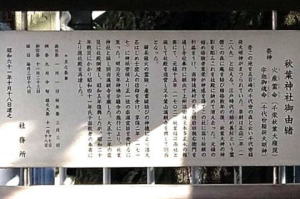

秋 葉 神 社 御 由 緒 祭神 火産霊命(千栄秋葉大権現) 宇迦御魂命(千代世稲荷大明神) 昔この地を五百崎の千代世の森と云 い千代世稲荷大明神がまつられてい た。草創は正応2年(1289)と伝え る。江戸時代の始め善財という霊僧 この森に庵を結び精修数年の後、秋 葉大神の神影を彫みこれを社殿に納 めて消え 去った。元禄の始め修験者 葉栄が神感を得てこの社に参り祈願 の利益をうけ、当時請地村の長百姓 岩田与右衛門 を通じ寺社奉行に願出 で上州沼田城主本多正永の報賽にて 、元禄15年(1702)秋葉稲荷両社と 称して社殿を 造営し又千葉山満願寺 を興して別当となった。爾来鎮火の 霊験・産業縁結びの神徳により諸大 名はじめ士庶人の 信仰を受け、享保 2年(1717)に神祇管領より正一位 の宗源宣旨を受けるに至った。明治 元年神佛分離令の施行 により、秋葉 神社と稱し別当満願寺を廃した。大 正12年の震災に社殿倒壊し、昭和5年 復興したが、昭和20年 戦災にかかり 昭和41年氏子崇敬者の奉賛により現 社殿を再建した ※ 主な行事 歳旦祭 1月1日 祈念祭 3月3日 例祭 9月中旬 鎮火大祭11月17日・11月18日 新嘗祭 11月23日 縁日 毎月3日18日 昭和61年10月18日立 |

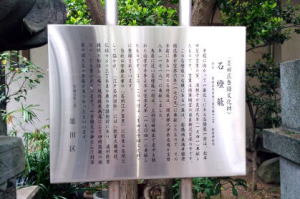

たぬき(他抜き)の縁起物

〈墨田区登録文化財〉 石 燈 籠 所在 墨田区向島4丁目9番13号 秋葉神社内 本殿に向かって一番近くにある石燈籠 一対は、松平甲斐守吉里の室、源頼子 が寛保元年(1741)奉納したものです。 吉里は将軍綱吉の寵臣柳沢吉保の子で す。この石燈籠の右横にある一基は、 前橋城主酒井雅楽頭忠拳が宝永6年 (1709)奉献したもので、その手前に ある一対の 石燈籠は、関東郡代伊奈 忠宥が宝暦8年(1718)奉献しました。 鳥居に近い石燈籠一対は、上州沼田 城主で老中も勤めた伯耆守本田正永 が宝永元年(1704)奉献したものです。 なお、この一対は〈墨田区登録文化 財〉に登録されています。当社は安藤 広重の『名所江戸百景』に紅葉の名所 として描かれ、『江戸名所図絵』には 「秋葉大権現社、弘福寺より三丁あま り東の方請地村にあり、遠州秋葉権現 を勧請し(略)境内林泉幽邃にして四時 游観の地なり」とも書かれています。 一方鎮火の神として将軍家や諸大名の 崇敬があつかったといいます。 平成五年三月 墨 田 区 |

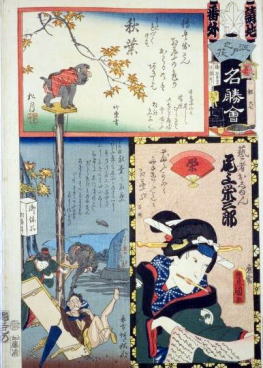

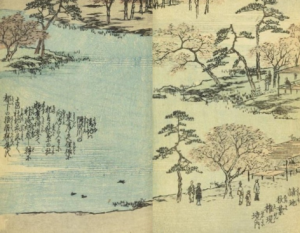

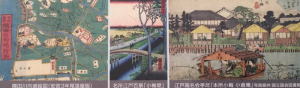

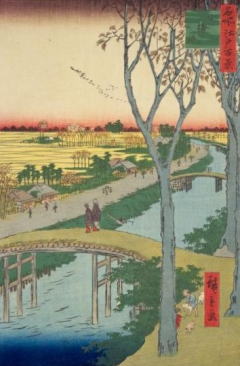

名所江戸百景 請地秋葉の境内

著者→安藤広重 出版者→魚栄

出版年月日→安政

(国会図書館蔵)

名所江戸百景 請地秋葉の境内

著者→安藤広重 出版者→魚栄

出版年月日→安政4 (国会図書館蔵)

歌川広重ギャラリーヘ

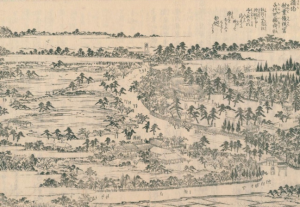

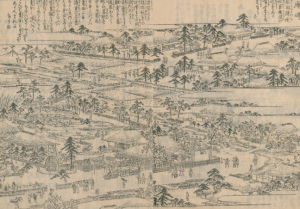

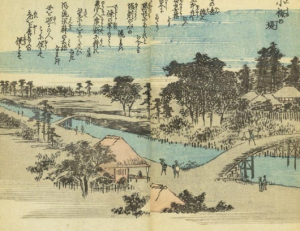

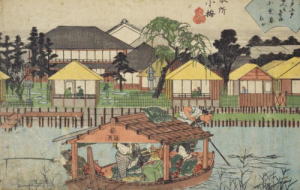

江 戸 名 所 図 会

江戸名所図会 7巻 [19]

著者:松濤軒斎藤長秋 著, 長谷川雪旦画

出版者 須原屋茂兵衛[ほか]

出版年月日 天保5-7 [1834-1836]

(国会図書館蔵)

(請地とは本所の北側に広がる一帯の地名)

江戸名所図会 7巻 [19]

著者 : 松濤軒斎藤長秋 著 長谷川雪旦 画

出版者: 須原屋茂兵衛[ほか]

出版年月日 天保5-7 [1834-1836]

(国会図書館蔵)

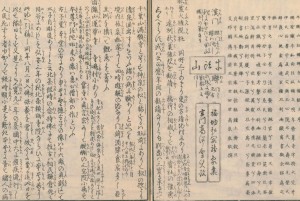

秋葉大権現社 (本文) 江戸名所図会 7巻 [19] 著者:松濤軒・斎藤長秋 著

長谷川雪旦 画

出版者 須原屋茂兵衛[ほか]

出版年月日 天保5-7 [1834-1836]

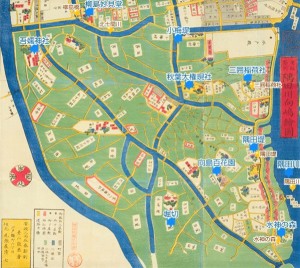

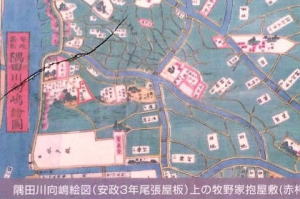

江戸切絵図 ・隅田川向嶋絵図

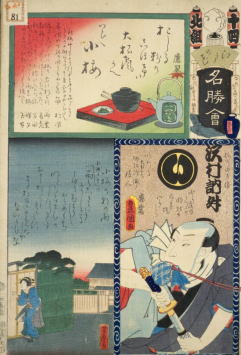

江戸の花名勝会 請地 番外

尾上栄三郎/秋葉の紅葉 /秋葉【1】

絵本江戸土産 10編 (請地 秋葉権現)

著者:松亭金水 解説[他]

出版者:菊屋三郎[ほか]

・

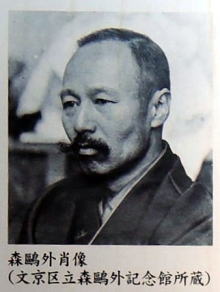

森 鴎 外 住 居 跡

森鴎外の少年期の屋敷跡

日本の明治・大正期の小説家、評論家、

翻訳家、陸軍軍医、医学博士、文学博士

(軍医総監=中将相当)

官僚(高等官一等)

本名は森 林太郎

住 所 / 東京都墨田区向島3-37-25

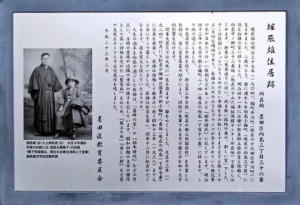

森 鴎 外 住 居 跡 所在地 向島3丁目37番・38番 文久2年(1862)に現在の島根県津和 野町に生まれた森鴎外(本名林太郎 )は、明治5年(1872)10歳の時に父 静男に随い上京しました。初めに 向島小梅村の旧津和野藩主亀井家 下屋敷、翌月からは屋敷近くの小 梅村87番の借家で暮らすようにな り、翌年上京した家族と共に3年後 には小梅村237番にあった300坪の 隠居所を購入して移り住みました 。茅葺の家の門から玄関までの間 には大きな芭蕉があり、鴎外が毛 筆で写生したという庭は萱松や梅 、楓などが植えられた情緒的で凝 った造りでした。この向島の家の ことを森家では「曳舟通りの家」 と呼び、千住に転居する明治12ね んまで暮らしました。父の意志で 学業に専念する道をつけられた鷗 外は、上京2か月後には西周宅に 下宿して進文学社でドイツ語を学 ぶ日々を過ごし、東京医学校予科 (現東京大学医学部)に入学しまし た。明治9年以後は寄宿舎生活と なりましたが、曳舟通り家には毎 週帰り、時おり向島の依田学海邸 を訪れて漢学の指導を受けていま した。鷗外の代表作『渋江抽斎』 には「わたくしは幼い頃向島小梅 村に住んでいた」と記し、弘福寺 や常泉寺などがある周辺の様子や 人々についても詳しく書き残して います。また、明治10年代に原稿用 紙に用いたという「牽舟居士」の 号は近くを流れていた曳舟川(現在 の曳舟川通り)にちなむものでした。 鷗外にとって、向島小梅村周辺で の生活は短いものでしたが、思い出 深い地として記憶にとどめられてい たようです。 平成26年2月 墨田区教育委員会 The Site of the Former Residence of Mori Ogai Mori Ogai (born as Mori Rintaro) was one of modern apan's preeminent novelists who also served as a medical officer in the Imperial japaneseArmy. Born un 1862 in the town currently known as Tsuwano in Shimane Prefecture. Ogai accompanied his father Shizuo to Tokyo when e was 10years old. Up until relocating to Senju in 1879 . the Mori Family resided here, when it was still called Koume-Mura. After changing residences twice in Koume-Mura.they finally purchased and settled in a thatched -roof house with a spacious garden. his garden. said to have been the ocject of sketchesby Ogai. was a highly sentimental, sophisticated construction containing th likes of well-trained pine trees, japanese apricots, and maple trees. Thisresidence in Mukojima as called “the house on Hikifune -dori” by the Mori Family. In accordance with the will of his father, Ogai was placed on a path of academic learning. Two months after coming to Tokyo.he boarded at the home of renowned philosopher Nishi Amame to receive tutoring in German in a“Shinbungakusha”, and subsequently enrolled in what is now the Faculty of Medicien at the Univesity of Tokyo. Through he went on to live a boarding student life in this fashion, he would return to “the house onHikifune-Dori” every week, and would occasionally undergo instruction in the Chinese classics at thehome of Sinology scholar Yoda Gakkai in Mukojima. In one of his leading works “Shibue Chusai,” Ogai left detailed passages egarding the people and world that surrounder him, writing, “when I was little, I Ilived in Mukojima's Koume-Mura .” of additional note is that the penname “Hikifune Koji”that Ogai used during the second decade of the Meiji Period comes from “Hikifunegawa (now Hikifunegawa-dori), the river that flowed close to his home. While the time in his life that hespent around Mukojima's Koume- Mura was hort, one can see just how deeply that place resonated in his memory. |

森 鷗 外 旧 居 跡 森鴎外「文久2(1862)年~大正11(1922) 年] 本名、森 林太郎 陸軍軍医、小説家、評論家、翻訳家。 代表作に『舞姫』、『阿部一族』、 高瀬舟』など。 森家は津和野藩主亀井家の御典医を 務めていました。明治5(1872)年、鴎 外は亀井家に請われた 父に従い上京、向島の同家屋敷に入 った後、すぐ小梅村に転居します。 同年8月には、勉学のため神田にあ った親戚筋の西周邸に寓し、明治7 (1874)年に東京医学学校予科に入学、 同9(1876)年に同校の寄宿舎に移り ました。向島での生活は短いもの でしたが、深い愛着があったよう で、「わたくしは幼い頃向島小梅 村に住んでいた。」(『渋江抽斎』 )と幼時の記憶を綴っており、美子 は、ペンネームを森鴎外の他にも 「牽舟居士」を使用していたと述懐 しています。道を挟んだ向かいの 本所高校前には「森鴎外住居跡」 史跡説明文が設置されています。 |

・

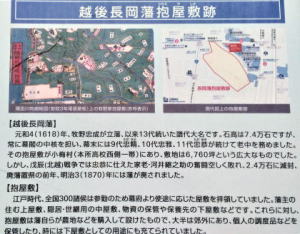

越後長岡藩抱屋敷(かかえやしき)跡

森鴎外住居跡のちかくにあります。

藩が農地などを買い上げて個人の調度

品を保管に使ったり下屋敷にしまし

た。幕府から拝領した土地ではない

から広大な領地を持つことができた

そうです。

住 所 / 東京都墨田区向島3丁目

【越後長岡藩】 元和4(1618)年、牧野忠成が立藩、以 来13代続いた譜代大名です。石高は7.4 万石ですが、常に幕閣の中核を担い、 幕末には9代忠精(ただきよ)、10代忠雅、11代忠恭(ただゆき)が続けて老中を務め ました。その抱屋敷が小梅村(本所高校 西側一帯)にあり、敷地は6,670坪という 広大なものでした。しかし、戊申(北越) 戦争では忠恭に仕えた家老・河井継之 助の奮闘空しく敗れ2.4万石に減封、廃 藩置県の前年、明治3(1870)年藩が廃藩 されました。 【抱 屋 敷】 江戸時代、全国300諸侯は参勤のため幕 府より使途に応じた屋敷を拝領してい ました。藩主の住む上屋敷、隠居・世 継用の中屋敷、物資の保管や保養先の 下屋敷などです。これらに対し抱屋敷 は藩自らが農地などを購入して設けた もので、大半は郊外にあり、個人の調 度品などを保管したり、時には下屋敷 としての用途にも充てられていました。 |

・

すみだゆかりの地名 小 梅

江戸時代、このあたりから北十間川に

いたる一帯は小梅村と呼ばれて

いました。

住 所 / 東京都墨田区向島3丁目

【名 の 由 来】 江戸時代、このあたりから北十間川 にいたる一帯は小梅村と呼ばれて いました。三囲神社の縁起による と、弘法大師が投じた一粒の梅が この付近に落ち、梅香村と呼ばれ るようなったというのが巷間に伝 わる名の由来です。江戸時代後期 に鍬形蕙斎が描いた「江戸名所之 絵」には「コムメ」とあり「こん め」と呼んでいたことがわかり ます。 【村 の 様 子】 三井家(越後屋)が江戸進出時にそ の名にあやかって守護神とした三 囲神社、天英院(徳川6代将軍家宣 正室)が帰依した常泉寺、水戸徳川 家の下屋敷の他、桜の名所の墨堤 も近くにあり、浮世絵にも描かれ た有名料亭も周辺に数多くあまし た。文人墨客たちが集い、俳人の 小林一茶は「水鳥の住こなしたり 小梅筋」 「鍬のえに鶯鳴くや 小梅村」と詠み、浮世絵師の歌 川広重は「名所江戸百景」や「江 戸高名会亭尽」で、当時の情景を 巧みに描いています。 |

江本江戸土産 小梅の堤

江戸の花名勝絵 十四 北組

沢村訥升/

小梅の朝の雨/小梅【2】

〔江戸高名会亭尽〕 本所小梅

出版者 / 藤彦

収載資料名 / 広重画帖

名所江戸百景 小梅堤

著者 / 広重 出版者 / 魚栄

出版年月日 / 安政4

収載資料名 / 名所江戸百景

・

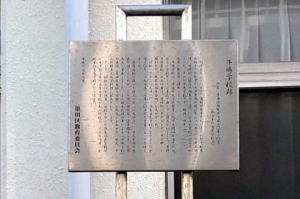

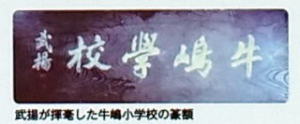

牛 嶋 学 校 跡 案 内 板

堀辰雄・佐多稲子ら多くの著名人を輩

出しました。また榎本武揚の筆による

「牛嶋学校」の扁額(墨田区登録文化財

) が戦災をまぬかれ、現在、すみだ郷

土文化資料館に保存されています。

住 所 / 東京都墨田区向島3-30-30

(本所高等学校内)

牛 嶋 学 校 跡 所在/墨田区向島三丁目三0番二0号 (都立本所高等学校内) 明治五年 (一八七二) 学制が発布さ れ、近代的教育制度が始まったわ ずか六カ月後の同六年 (一八七三) 三月二二日、須崎村 (現在の向島 二丁目) に公立小学校が設立され ました。それが牛嶋学校です。 明治十四年 (一八八一) 九月に現在 地に移転しました。牛嶋学校は、 周辺の人々の教育に対する関心の 高さから、公立小学校としては本 区で最も早く設立されました。当 時、牛嶋学校への寄付者は、須崎 村にとどまらず、中ノ郷・小梅村 など、現在の向島全域にも及びま した。昭和十六年 (一九四一) 、牛 島国民学校となりましたが同二〇 年 (一九四五) 三月一〇日の大空襲 によって全焼しました。戦後廃校 が決まり同二一年 (一九四六) 、七 三年間の歴史を閉じましたが、こ の間に堀辰雄・佐多稲子ら多くの 著名人を輩出しました。また榎本 額 (墨田区登録文化財) が戦災を まぬかれ、現在、すみだ郷土文化 資料館に保存されています。そし て、昭和二一年四月、廃校となっ た牛島国民学校跡に東京都立本所 等女学校が転入開校し、二三年四 月に新制本所高等学校となりました。 平成一二年三月 墨田区教育委員会 |

・

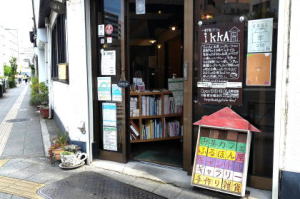

i k k A (い っ か)

お茶の魅力を伝えたくてギャラリーを併

設したティーハウスを開店。紅茶、中国

茶、ハーブティー、薬膳茶、フルーツ酢

等50種以上のお茶や自家製ドリンクが

あります。二階には古本屋さん、

キャンドルショップがあります。

住 所 / 東京都墨田区向島3-6-5

電 話 / 03-5637-8773

営業時間 / 12:00~18:00

定 休 日 / 水曜日

・

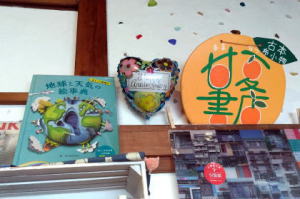

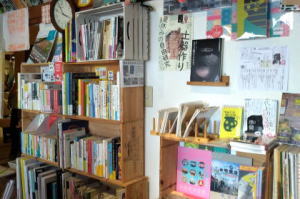

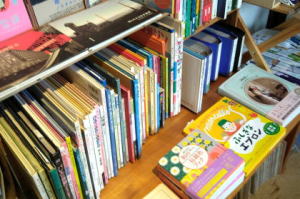

甘 夏 書 店

不思議な本の国にようこそ!

と本達が歓迎してくれる感じがします!

本たちの素敵なお洋服もあり、

本の国があるなんて嬉しいですね!

住 所 / 東京都墨田区向島3-6-5

一軒家カフェikkA2階

営業時間 / 12:00~

定 休 日 / 火・水曜日

・

堀 辰 雄 住 居 跡

スタジオジブリ作、風立ちぬの原作者

明治39年、母・志気とともに向島に

移り住み、翌年志氣が向島須崎町の

彫金師・上条松吉に嫁いでから、明

治43年夏の大洪水で被害を受ける

までの間ここで暮らしたそうです。

住 所 / 東京都墨田区向島3-36

堀辰雄(右)と上條松吉(左) 大正四年撮影写真の台紙には 『浅草公園鴨下』の印刷 (鴨下写真館は、現在も台東区 浅草にて営業) 堀辰文学記念館」所蔵 堀 辰 雄 住 居 跡 所在地 墨田区向島三丁目三十六番 堀辰雄は明治三十七年 ( 1904 ) 、麹町平河町(現在の千代田区平河 町) に生まれました。二歳のとき、 母に連れられ向島小梅町 (現在の向 島三丁目) に住む叔母の家に移りま した。明治四十一年には母が彫金 師上條松吉と結婚し、向島中ノ郷 三十二番地 (現在のすみだ福祉保 健センター所在地) で暮らしはじめます。新居は 「曳舟通りに近い、或る狭 い路地の奥の、新しい家」でした 。そこは辰雄にとって「とりとめ のない幸福を今の私にまでまざま ざと感じさせる」大切な場所であ り、辰雄のための小さなブランコ が吊るされていた無花果の木や日 あたりのいい縁側などがあったと 『幼年時代』に記しています。明 治四十三年の大水で新小梅町二ノ 四 (現在の向島一丁目十六番)に移 るまで、この地で過ごしました。 牛嶋尋常小学校を経て、府立第三 中学校 (現在の都立両国高校) を卒 業した辰雄は、後に室生犀星の介 により、同校の先輩である芥川龍 之介を知り文学的影響を受けます 。関東大震災で九死に一生を得ま すが母を亡くしました。大正十三 年 (1924) 四月に父松吉が隅田公 園裏の新小梅町八番地 (現在の向 島一丁目七番 )に住居を新築し、 辰雄は結婚して軽井沢へ赴く昭和 十三年 (一九三八)まで父と共にそ こで暮らしていました。辰雄は松 吉を慕い、同年十二月に松吉が亡 くなるまで、彼を実父と信じてい たようです。人生の過半を向島で ごした辰雄は、 「暮畔の家」 や 『幼年時代』などの作品に、当時 の墨堤や近隣の寺社の様子を記し ています。昭和初期の文学の傑作 として高い評価を受けた 『聖家族 』をはじめ、『風立ちぬ』『美し い村』 など愛や生死をテーマと する代表作を残しました。 平成二十三年二月 墨 田 区 教 育 委 員 会 |

・

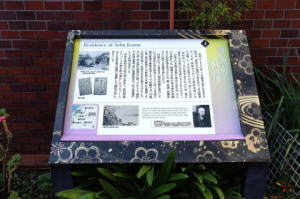

饗 庭 篁 村 (あえばこうそん)旧居跡

明治時代の小説家で演劇評論家・

江戸文学 の継承者

住 所 / 東京都墨田区向島3-11

A famous novelist and theater critic of the Meiji period Residence of Aeba Koson 饗 庭 篁 村 旧 居 跡 安政2(1855)年、下谷龍泉寺町に生 まれた篁村は、「安政の大地震」 で母を失う。父は無事だったが、 乳飲み子を育てるのは難しい、そ れを助けたのが、近くに住む「竹 村氏」で、その恩を忘れないため 、後に「篁村」「竹の屋」の号を 用いることにしたという。11歳で 日本橋の質屋に奉公に出たが、主 人に可愛がられ、観劇のお供や貸 本読み放題の高待遇を受けたため 、劇、俳諧、花柳界などに関する 知識を身につけた。19歳になった 篁村は、読売新聞を発行していた 日就社に校正担当として入社。2 年後に読売新聞の記者となって活 躍する。31歳の時、読売新聞に『 当世商人気質』を連載して大好評 を博し、篁村の名を不動のものに した。その後、東京朝日新聞社に 移ってからも、劇評や小説を執筆 。特に演劇批評は、「竹の屋劇評 」として評判が高かった。向島小 梅町や寺島の地に居住し、依田學 海といっしょに酒を飲み明かし たエピソードなどを東京朝日新聞 に連載した『隅田の春』に書い いる。 Aeba Koson(1855~1922) is best known for his novel Tose Akiudo Katagi which he wrote serially in the Yomiuri Shimbun newspaper at the age of 31. He later moved to the Tokyo Asahi Shimbun newspaper, and continued to publish his own novels. He was also a renowned theater critic, writing under another pen name of Takenoya.  ◆明治43年に大洪水に見舞 われた向島小梅町付近  直筆の葉書  竹屋の渡し(明治30年頃)  本名:饗庭興三郎 安政2(1855)年8月15日~大正11 (1922)年6月20日・明治時代の 小説家で演劇評論家。新聞社の 編集記者として、劇評や小説を 執筆した。特に劇評は、竹の屋 劇評として評判が高かった Aeba Koson(1855~1922) is best known for his novel Tose Akiudo Katagi which he wrote serially in the Yomiuri Shimbun newspaper at the age of 31. He later moved to the Tokyo Asahi Shimbun newspaper, and continued to publish his own novels. He was also a renowned theater critic,writing under another pen name of Takenoya. |

・

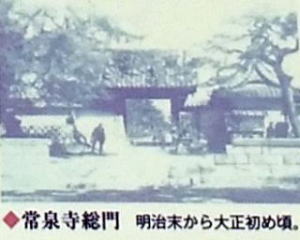

常 泉 寺

慶長元(1596)年に創建された日蓮正

宗の寺院。鬼平犯科帳の番外編「正月

四日の客」で前砂の甚七が寺男になり

すましていた寺で、江戸の儒学者・

朝川善庵の墓があります。

住 所 / 東京都墨田区向島3丁目1

鬼 平 情 景 常 泉 寺 慶長元(一五九六)年の開基で、徳 川六代将軍家宣(在職一七〇九~十 二)の御台所・天英院が帰依してか ら繁栄しました。寛永七(一六三0 )年の記録には、寺地は三千四百坪 とあり、この辺り一帯は寺域内で した。現在は区画整理で寺地も大 幅に狭まり、西側は高札から一本 道を隔てたところまで退いており 、当地は寺域外となっています。 鬼平犯科帳の番外編とされる「に っぽん怪盗伝」収録の「正月四日 の客」には、御用聞きの清蔵が常 泉寺に寺男になりすましていた前 砂の甚七を捕縛したと寺名が登 場します。その帰りに清蔵が〔 さなだや〕の亭主・庄兵衛を訪 ねます。話がその親分の大泥棒・ 亀の小五郎の彫ものに及び、押し 込みに両親を撲殺された幼時のお ぞましい記憶が蘇って一気に話は 進みます。 墨田区 |

・

常 泉 寺

慶長元(1596)年に創建された日蓮正

宗の寺院。鬼平犯科帳の番外編「正月

四日の客」で前砂の甚七が寺男になり

すましていた寺で、江戸の儒学者・朝

川善庵の墓があります。

住 所 / 東京都墨田区向島3丁目12

常 泉 寺 慶長元(1596)年に牛島村の草創者 の一人である高橋新右衛門が開基 、弟の仙樹院日貞贈上人が開山し た日蓮正宗の寺院。江戸中期に六 代将軍家宣公(在職1709~12)の御 台所・天英院殿が帰依し、寺料30 石が給されるようになり繁栄。こ の時期に大伽藍を築き、境内には 本行坊、本種坊、本住坊の三つの 塔頭があった。寛永6(1853)年には 、島津斉彬公が十三代将軍家定公 (在職1853~58)の御台所となる養 女、篤姫の輿入れ成就を祈願して る。当時、隣地は水戸藩下屋敷で 幕府からは葵御紋の使用を許され 、高い格式を誇っていた。篤姫は 輿入れ直前に天英院殿の生家で境 内に墓所もあった近衛家と養子縁 組しており、これが縁で落飾して 璋院殿となった後も篤い信仰を寄 せている。昭和3(1928)年、言問橋 の完成に伴い、言問通りが境内の 中央を横切ることになり、国は代 替地を提案してきたが、古刹とし ての歴史を重視し、寺域を縮小し て現在地にとどまった。境内には 江戸の儒学者で医者の朝川善庵の 墓やドイツなど海外で研究を重ね 、日本で初の薬学博士となった尾 張犬山藩士、下山順一郎の記念碑 などがある。 This Nichiren Shoshu Buddhist temple was established in 1596 by Takahashi Shinemon.one of the founders of Ushijima village.The first head priest was his brother Senjuin-Nichi/e-Zoshonin.The temple had many devotees among the Tokugawa Shogunate including Teneiin.the wife of the 6th Shogun lenobu.and Atsuhime. The wife of the 13th Shogun lesada.    |

・

(お店・工場関係)

・

向 島 大 和 田

割烹うなぎのかば焼き、

創業大正13年(1924年)から3代に亘り

受け継がれたタレが自慢だそうです。

住 所 : 東京都墨田区向島4-10-21

定 休 日:水

電 話 :3-3622-1844

営業時間 : 11:30~14:00

16:30~21:00

・

石窯パン工房KAMEYA(向島店)

住 所 / 東京都墨田区向島3丁目39番8号

定 休 日 / 月曜・火曜日

電 話 / 03-3625-2201

営業時間 / 6:30~19:00

・

バナナ ファクトリー

バナナ製品専門店です。

住 所:東京都墨田区向島3-34-17

定 休 日:火・水曜日

電 話:03-6240-4163

営業時間:10:00~19:00

・

ステーキア ラ ン ド(aland)

曳舟川通り、東京スカイツリーの近くです

*ランチメニューはテイクアウト50円引き電話で注文もできます。

住 所 / 東京都墨田区向島3-41-11

電 話 / 03-3829-6200 定 休 日 / 水 曜

昼 / 11:00〜14:30(LO14:00)

夜 / 17:00〜21:30(LO21:00)

・

(株) 美 松 製 菓

バームクーヘン専門店

毎週木曜日に一袋130円の久助ちゃん

のバームクーヘンが人気です。

営業時間:平日 9:00~17:00

土曜日:10:00~16:00

住 所:東京都墨田区向島3-43-10

定 休 日:日曜・祝祭日夏季休暇・

年末年始

・

貯 水 葉

(シダだらけの魯肉飯屋)

肉飯(ルーローハン)きざんだ豚バラ肉

油やスパイスでじっくり甘辛く煮込み、

ホカホカのごはんにかけた丼ぶり飯。

住 所 / 東京都墨田区向島4丁目5-7

金子ビル

営業時間 / 12:00~18:00

定 休 日 / 水 木

墨田区内循環バス時刻表

(すみだ百景 すみまるくん、すみりんちゃん)