・

スカイ姫のつぶやき街角南部ルート1

柳嶋妙見山法性寺入口~法恩寺入口

|

|

|

|

|

・

・

柳嶋 妙見山法性格寺

葛飾北斎が信仰していた寺としても有名

で、北斎は法性寺の「妙見堂」を題材と

した「柳嶋妙見堂」「妙見宮」等の作品

を数多く残しています。歌川広重・豊国

・中村仲蔵・市川左団次・六代目菊五郎

・六世桂文治など多くの名優や画伯など

が吉運を開いたとも伝えられています

住 所 /東京都墨田区業平5-7-7

電 話 / 03-3625-3838

「昔ばなし柳塚」 所在 墨田区業平五丁目七番法性寺内 この石碑は落語界の一派、柳派の 記念碑と考えられます。剥落が激し いため建立年代や人名などが読み取 りにくい部分が多いですが社長・頭 取・監査・会計等の役職名が記され ています。江戸時代、睦会と称して 運営されていた落語は、明治十七年 (一八八四)三遊派・柳派に分裂して 覇をいうようになりました同二二年 (一八八九)には三游派の記念碑 「三游塚」が区内の木母に建立され ています。やがて大正六年(一九一 七)になって、寄席が会社組織とな り、三〇〇人余りの芸人が日給制度 の下に統一されたため、派閥は解消 されましたが、統一に反対する一五 〇人もの芸人が睦会を結成して対峙 しました。 平成一三年三月 墨田区教育委員会 |

碑の全容が分る頃の古写真 墨田区登録有形文化財 初代歌川豊国筆塚 (断片) 所在地 墨田区業平五丁目七番七号 法性寺 初代歌川豊国(一七六九~一八二五 )は、江戸時代後期に活躍し、歌川派 を浮世絵界最大の一派に成長させる 基盤を作った人物です。豊国は江戸 芝神明前に生まれ、俗名は倉橋熊吉 、父倉橋熊五郎は人形作りの職人で した。そのつながりから浮世絵の世 界に入ったのが十四、五歳の頃と伝 えられ、歌川豊春の門人となりまし た。雅号は一陽斎で、役者絵と美人 画において新境地を拓き、門人には 初代国貞(三代豊国)、国安、国芳を はじめ多数ありました。この石碑は 、豊国の三回忌を経た文政十一年(一 八二八)に初代豊国の門人達と地本屋 仲間、団扇屋仲間により建てられま した。碑に記される内容は、現在も 豊国の伝記の基本資料として位置づ けられるものです。碑文には、この 碑が豊国の遺筆数百枝を埋めた上に 建てられたことが記されています。 碑の撰文は狂歌堂真顔(碑では狂歌堂 四方真顔)、書と篆額は山東京山(山 東庵樵者京山)、碑刻は窪世祥が受け 持ちました。失われた原文は飯島虚 心『浮世絵師歌川列伝』などにより 知ることができ、初代豊国の業績や 、絵師と文人との交流を知る手がか りとしても貴重な内容を伝えてくれ ます。当初は境内の松の奥、墓城の 側にありましたが関東大震災で複数 に損壊した後失われ、現存するのは ここで見られる断片のみです。 平成二十五年九月 墨田区教育委員会 Utagawa Toyokuni 1 Stone Monument Utagawa Toyokuni 1 is a famous ukiyo-e artist in Edo period. He was member of the Utagawa school and Studied under Utagawa Toyoharu,the master of his school. There were many disciples under him, such as Kunisada 1 (Toyoku ni Ⅲ), Kuniyasu and KUniyoshi. Calligraphy by Santo Kyozan and carving by kubo Seisho was set up by his disciples and a group of fan warehousemen. In 1923 The Great Kanto Earthquake wrecked the stone, eventually leaving only pieces. |

東都名所 柳島妙見堂

著者:一寿斎芳員

江戸高名会亭尽 柳嶋之図

絵師:歌川広重

名所江戸百景 柳しま

絵師:広重 出版者:魚栄

江戸名所図会 柳嶋妙見:広重

東都三十六景 柳しま妙けん

絵師:歌川広重

絵本江戸土産 10編. [1] 柳嶋妙見の社

広重 著者:松亭金水 解説[他]

出版者:菊屋三郎[ほか]

江戸名所図会第4 著者:斎藤幸雄 [等著]

(国会図書館蔵)

中央に妙見堂、その左側が「法性寺」

境内の左端に「影向松」がみえます。

右上に十間川(現在の北十間川)がみえ

ます。下の川は現在の横十間川です。

本 所 絵 図

↓

↓

・

・

す み だ 清 掃 事 務 所

〇清掃車両管理 〇ごみ処理券事務

〇基本計画〇ごみ収集・運搬作業計画

等の業務を担当します。

住 所 / 東京都墨田区業平5丁目6-2

電 話 / 03-5608-6922 時 間 / 8:30~

分室住所 / 墨田区東向島五丁目9番11号

電話:03-3613-2228

進行方向1~2分のところに押上びりーぶ

レンタルスタジオ&ピアノサロンがあり

、その先前方右側にカフェチョコプリン

があります。

横十間川の神明橋を渡ると江東区

で、橋から1分ぐらいの所には萩寺

があり、見事に咲いています。

・

びりーぶスタジオ

暖かい日の光が降り注ぐ明るい雰囲気の

ピアノサロンのレンタルスペースが二つ

用意されています。洗練されたスペース

はピアノコンサートだけでなくパーティ

やイベント等幅広く利用できます。

キッチンスタジオもあります。

住 所 / 東京都墨田区業平5-2-5

電 話 / 090-1260-8067

・

本 所 防 災 館

東京消防庁により開設された防災学習施設

防災シアターを視聴できるほか、地震

体験、消火体験、煙体験、応急手当体験、

都市型水害体験などの防災体験ができる

住 所 / 東京都墨田区横川4-6-6

電 話 / 03-3621-0119

入館 料 / 無料 開館時間 / 9:00~

↓

↓

・

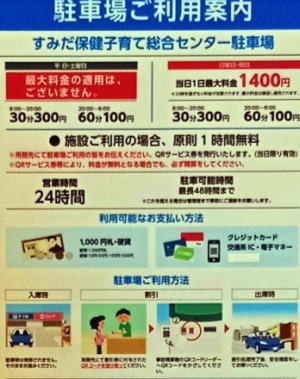

すみだ保健子育て総合センター

墨田区の保健所・子育て・教育の関連部

署が集約する複合施設で、墨田区保健所、墨田区子育て支援総合センター、

墨田区教育センターが設置されています。

住 所 / 東京都墨田区横川五丁目7番4号

電 話 / 03-5608-1587

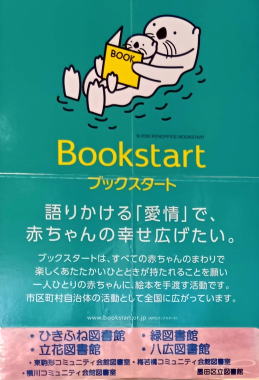

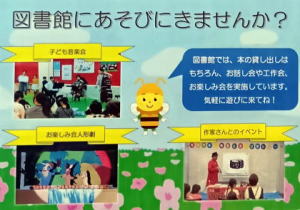

Book start

ブックスタート

墨田区内循環バス停留所

| フロアガイド・開館時間 (令和6年11月5日以降) 1階→総合案内、区民ラウンジ、健診・ 相談エリア(保健所) 2階→保健所 保健計画課、生活衛生課、保健予防課、 健康推進課(旧向島・本所保健センター 含む) 開館時間 月曜日から金曜日までの平日 午前8時 30分から午後5時まで (土曜日・日曜日・祝日・年末年始は 除く) 3階→教育センター 開館時間 月曜日から金曜日までの平日 午前9時 から午後5時まで (土曜日・日曜日・祝日・年末年始は 除く) ※教育相談室は、土曜日・日曜日も開 館しています。 ※いじめに関する電話相談(教育相談 室)は24時間365日受け付けています。 4階 子育て支援総合センター 開館時間 月曜日から金曜日までの平日 午前9時 から午後6時まで (土曜日・日曜日・祝日・年末年始は 除く) |

↓

↓

・

・

出 村 の 桜 屋 敷

田坂直右衛門の孫娘・おふさに想いを寄

せていた平蔵と左馬之助が。横川を行く

おふさの嫁入り舟を万感の思いで見送る

場面が登場します。

住 所 / 東京都墨田区横川1-1

鬼 平 情 景 出 村 の 桜 屋 敷 平蔵と左馬之助が青春を刻んだ高杉 道場の北側には、田坂直右衛門の広 大な屋敷があり、七十過ぎの当主が 奉公人と孫娘のおふさと暮らしてい ました。ここから道を隔てて斜向い 辺りで、春には庭の山桜の花片が、 門弟が稽古に汗を流している道場へ 舞い込んできたものでした。時にそ のおふさが、打ったばかりの蕎麦切 と冷酒を下女に持たせ、祖父から申 しつかったと道場に現れました。そ の初々しい乙女のような姿に、平蔵 、左馬之助ならずともに顔を赤らめ 、はにかみ、師匠に揶揄されたもの です。おふさが日本橋の呉服問屋近 江屋へ嫁ぐ日、横川を立派な嫁入り 道具を載せた舟に囲まれ、白無垢姿 でゆったりと行く様を道場の門外か ら両名が万感の思いで見送る場面は 心に残ります。それから二十余年後 の展開には愕然とさせられます。 墨 田 区 |

・

大震災遭難者追悼碑

横川橋の東側袂にあり、関東大震災で焼

死した3,600人余りの人々を追悼するた

めに建てられました。

住 所 / 東京都墨田区横川1丁目15

建 碑 趣 旨 碑 文 顧レバ大正十二年九月一日午前十一 時五十八分突如トシテ関東一體ニ亙 ル未曾有ノ激震ハ我ガ帝都五百年ノ 文化ヲ一朝ニシテ烏有ニ帰セシメ三 拾六萬六千戸ノ家屋ヲ焼失シ五萬八 千餘人ノ市民ヲ犠牲トシ損害実ニ三 拾七億円ヲ算セリ以テ其ノ惨害ノ激 甚ナルヲ知ルベシ當横川橋畔ハ本區 に於ケル第二ノ被服廠トシテ橋脚・ 隧道ニ橋下ノ船中ニ老幼相扶ケ父子 相擁シテ殃死セルモノ實ニ三千六百 有餘人ニ及ヒ其ノ惨状言語ニ絶ス爾 来星霜ヲ閲スルコト拾餘年官民一致 復興ニ努力ヲ傾ケ今ヤ帝都ハ全丗界 第二ノ都市トシテ中外ニ誇称スルニ 至ル是レ全ク災害犠牲者ノ賜ト謂ヲ 可ナリ爰ニ於テ当地附近有志相謀リ 特ニ総理大臣齋藤閣下ノ題字ヲ乞ヒ 先ノ事蹟ヲ記念シ永ク殃死者ノ追悼 ト市民ノ警醒ニ資センコトヲ希ヒ石 ニ刻シ以テ後昆ニ伝フ矣 昭和九年九月一日 法恩精舎 日肇識 |

・

横川一丁目遺跡

(旗本太田家抱屋敷跡)

東京都住宅供給公社の都民住宅建設

工事により横川一丁目遺跡が発見

されました。

住 所 / 東京都墨田区横川1丁目15

横 川 一 丁 目 遺 跡 (旗本太田家抱屋敷(かかえやしき)・ 三田土護謨(みたつちごむ)会社跡) 所在 / 横川一丁目十五番 このあたりを含む本所一帯は、江 戸時代の明暦三年 (一六五七) の大火 (振袖火事) の後に、江戸市街を拡張 するために開拓が進められ、元禄年 間 (一六八八~一七〇三) 頃になると 、周辺に武家屋敷や寺院などが建て られるようになりました。室町時代 に江戸を拠点とした武将太田道灌の 墓がある法恩寺も、元禄二年 (一六 八九) に現在地 (太平一丁目) に移転 してきました。横川一丁目遺跡の場 所は、江戸時代の絵図によると、太 田道灌の一族である太田家の抱屋敷 があったとされています。また、明 治時代には、ゴム製品材やエボナイ ト、赤Mで知られる軟式テニスボー ルなどを製造し、日本における近代 ゴム工業の礎となった三田土護謨製 造合名会社がありました。平成九年 、東京都住宅供給公社の都民住宅建 設工事にともない、旗本太田家の抱 屋敷に関わる遺跡が確認され、墨田 区教育委員会の指導の下に、横川一 丁目遺跡調査会が発掘調査を実施し ました。調査の結果、本所開拓のと きの盛土層や本所上水の水路とみら れる大溝、大田家抱屋敷の庭園の池 や建物、陶磁器や瓦、木製品などの 江戸時代の遺構・遺物が発見されま た。また、明治時代のものとして 「 三田土」の墨書や焼印のある木札や 板、ゴム製品が出土し、三田土護謨 製造合名会社の存在を裏付けていま す。このように、横川一丁目遺跡は 、この場所の歴史を物語る貴重な埋 蔵文化財の包蔵地(ほうぞうち)とな っています。 平成一一年二月 三 田 土 会 墨田区教育委員会 |

・

ア ト リ エ 創 藝 館

江戸文字(扇子作り・提灯作り・表札

他)体験できるすみだマイスターの

職人工房ショップ

住 所 / 東京都墨田区横川3-8-2

電 話 / 03-3622-2381

休 館 日 / 不定休

開館時間 / 10:00~18:00

世界デザイン会議 東京2023

2023年10月27日(金)~10月29日(日)

大石智弘先生作品集

↓

↓

・

・

法 恩 寺

法恩寺は長禄二(一四五八)年、太田道

灌が江戸城築城にあたり、丑寅の方角

である江戸平河に場内鎮護の祈願所を

設けたことに始まるとされます。鬼平

犯科帳では、「本所・桜屋敷」で平蔵

と左馬之助が門前の茶店〔ひしや〕で

湯豆腐と熱燗で二十余年ぶりに旧交を

暖める場面に登場します。「尻毛の長

右衛門」では、冒頭に寺裏手の木立の

中で布目の半太郎と引き込み役のおす

みが逢引きする様子が描かれています

住 所 / 東京都墨田区太平1丁目26-16

電 話 / 03-3622-8267

突き当りに東武ホテルが見えます。

日蓮宗 平河山法恩寺 寺伝によれば、古来法恩寺は平河村( 後の江戸城平川口付近にあった村)に あった小さな草庵で、長禄元年(一 四五七)に太田道灌の助成により一寺 造栄を果たしました。当初は道灌が 帰依した学徳兼備の住職、日住上人 の院号をとって本住院と号しました が大永四年(一五二四)に法恩寺に改 めたと伝えられています。寺号は道 灌の子資康の法号『法恩斉日恵』に ちなんだもので、資康の子資高が父 の追善供養のため堂塔を再建したの が改号の機縁になったとされていま す。そして、慶長十年(一六〇五)頃 に神田柳原へ移転し、慶安二年(一 六四九)頃には再び所在を変えて谷中 の清水坂に落ち着きました。また、 元禄二年(一六八九)閏正月二日には 幕府の命により当地へ移転し、以後 は寺内に二十もの塔頭を擁する寺院 として榮えることになりました。天 保七年(一八三六)に出版された『絵 戸名所図会』にはそうした当時の景 観が見え、往時の盛栄が偲ばれます。 平成二十四年八月 墨田区教育委員会 法恩寺 第五十六世 日元代 |

江戸名所図会 押上 法恩寺 霊山寺

江戸名所図会 7巻. [18] 国会図書館

著者:松濤軒斎藤長秋 著[他]

出版者:須原屋茂兵衛[ほか]

出版年月日:天保5-7 [1834-1836]

道 灌 公 記 念 碑

花 塚 の 記 花を愛する心は 人生をいつくしむ おもいと同じである四季おりおり の花は 社会や時代を選ばず自然を 美しくいろどっているが けがれた ところに其の花は咲かない日本人は 花にさまざまな思いを託してきた神 を祭 仏に備えることから装飾にい たるまで清らかな花はうるわしい豊 かな心を象徴するものである古人も 花塚を築き 花供養を営んだが昭和 三十七年九月中村理運氏の発願によ り花の道につながる人々百名の志を 集めてここに花塚を築かれた そし て秋の彼岸には花供養祭が営まれ ている 敬虔な人々の心は また美 しき古の花である 昭和四十六年九月 |

・

鬼平犯科帳「尻毛の長右衛門」の舞台

池 波 正 太 郎 鬼平犯科帳「尻毛の長右衛門」の舞台 引き込みのおすみは橋本屋の勝手口か らぬけ出し、横川へかかる法恩寺橋へ 向かった。彼方に法恩寺の大屋根がの ぞまれる。法恩寺は花落本圀寺の触頭 で、江戸三箇寺の一であり、表門を入 った両側には塔中が押しならび、境内 の稲荷の小祠を中心にした庭園の桜花 が、いまや咲きひらこうとしている。 (略)いつものように、布目の半太郎は 法恩寺橋の欄干にもたれて、おすみを まっていた。 |

・

鬼平犯科帳では、「本所・桜屋敷」で平

蔵と左馬之助が門前の茶店〔ひしや〕で

湯豆腐と熱燗で二十余年ぶりに旧交を暖

める場面に登場します。

住 所 / 東京都墨田区太平1丁目26-16

鬼 平 情 景 法 恩 寺 長禄二(一四五八)年、太田道灌が江 戸城築城にあたり、丑寅の方角であ る江戸平河に場内鎮護の祈願所を設 けたことに始まるとされます。開山 は本住院日住上人です。大永四(一 五二四)年、道灌の孫の資高が父資康 追善のために堂塔を再建、資康の法 名をもって本住院から法恩寺と改め ました。家康入府後は、数回の移転 を重ね、元禄元(一六八八)年に現在 の地に定められました。鬼平犯科帳 では、数作品に登場します。「本所 ・桜屋敷」には平蔵と左馬之助が門 前の茶店〔ひしや〕で湯豆腐と熱燗 で二十余年ぶりに旧交を暖める場面 が登場します。「尻毛の長右衛門」 では、冒頭に寺裏手の木立の中で布 目の半太郎と引き込み役のおすみが 逢引きする様子が描かれています。 |

・

鬼 平 情 景

高 杉 銀 平 道 場

十九才の折、横川沿いの出村町にあった

道場に入門しここで生涯の友・岸井左馬

之助に出会います。高杉先生から同時に

目録を授けられ「竜虎」と呼ばれました。

住 所 / 東京都墨田区太平1丁目26-16

鬼 平 情 景 高 杉 銀 平 道 場 義母の苛めに反発、土地のごろつき と放蕩無頼の日々を送っていた平蔵で すが、十九才の折、ここから道を隔て た横川沿いの出村町にあった道場の門 を叩きます。入門後は世間への欝憤を 晴らすかのように休むこともなく猛烈 な稽古に打ち込みました。当然、腕は めきめき上達、肉体だけでなく精神も 鍛えられ、その後の人格形成に大きな 力となりました。道場で技量が伯仲し 、気も合ったのが岸井左馬之助です。 高杉先生から同時に目録を授けられ、 竜虎と呼ばれ、酒食の場にも肩を並べ て出かける間柄になりました。平蔵一 家が京都へ赴任して一時、疎遠になり ましたが、再開後は、剣友の付き合い を復活、遊軍として火付盗賊改方を支 えていきます。後に道場の食客であっ た小野田治平の娘、お静と夫婦になり 、春慶寺から下谷の金杉下町へ移り住 みます。 墨 田 区 |

・

(お店・工場関係)

・

・

カフェチョコプリン

シフォンケーキが量り売りで美味しく

て嬉しいお値段です。以前、名古屋の駅

ビルのお店でシフォンケーキに初めて出

合い、あまりの美味しさに驚きました。

以後ケーキにはなかなか出会えませんで

したが、たまたま錦糸町の帰りに幟をみ

て嬉しくて迷わずお店に入りました。

住 所 / 東京都墨田区業平4-5-18

電 話 / 03-5619-8831

定 休 日 / 火・水

時 間 / 12時から

・

とんかつ 克芳

1977年12月に開店し創業から親子2代に

わたり地元に根付いてきたトンカツの名

店です。栃木県那須高原の指定養豚所か

ら厳選の豚肉を仕入れ、粗目のパン粉を

薄付けしてなたね油でサックリ揚げたト

ンカツは、とても柔らかくてジューシー

です。ロース肉は、旨味のある肉と甘さ

を感じる脂のバランスがよく、優しいお

味です

ランチ11:30~14:00(LO)

ディナー17:30~20:00(LO)

21:00 (閉店) (食材がなくなり次第閉店する場合があります)

定休日 / 水(ランチ営業のみ)・木曜日

臨時休業有り

住 所 / 東京都墨田区業平4-5-18

電 話 / 03-03-3624-9788

・

パドルクエスト

PADDLE QUEST

都心唯一のカヤック・カヌー・

SUNの専門店

住 所 / 東京都墨田区業平4-6-11

電 話 / 03-6456-1712

・

ね こ づ き

厚焼きホットケーキのお店

住 所 / 東京都墨田区太平3-14-2

電 話 / 03-6456-1392

墨田区内循環バス時刻表

(すみだ百景 すみまるくん、すみりんちゃん)

Copyright (C) 2011 K. Asasaka All RIghts Reserved