・

スカイ姫のつぶやき街角南部ルート2

錦糸町駅北口~すみだ北斎美術館前

名誉区民顕 彰 コ ー ナ ー |

|

|

(〇江戸の町江川太郎左衛門屋敷跡前 両国物語 〇津軽の太鼓津軽家上屋敷跡 〇江戸の町南割下水) 〇絵画と文学 葛飾北斎生誕地(墨田区亀沢付近) |

・

・

ひがしんアリーナ

(墨田区総合体育館)

子共から高齢者まで幅広い世代がスポー

ツを楽しめる施設です。墨田区在住の高

齢者(65歳以上)の方は、事前登録にて

半額で都度利用が可能。子育て支援のた

めに3階には授乳室を設けています。

利用可能時間 / 9:00〜22:30

住 所 / 東京都墨田区錦糸4-15-1

電 話 / 03-3623-7273

・

王貞治のふるさと墨田

名誉区民顕 彰 コ ー ナ ー

世界のホームラン王と云われている王

選手!総合受付のカウンターの手前に

展示室があります。

電 話 / 03-3623-7273

住 所 / 東京都墨田区錦糸4-15-1 錦糸公園内

営業時間 / 1000~1800

休業 日 / 第3月曜日

王貞治選手ゆかりの場所 〇墨田区役所展示コーナー(名誉区民顕彰コーナー) 住 所 / 東京都墨田区吾妻橋1-2 スカイ姫のつぶやき街角南部ルート6 (墨田区役所(勝海舟像入口))  〇王貞治氏「野球人生の原点」記念銘板(業平公園内) 住 所 / 東京都墨田区業平2丁目3-2 スカイ姫のつぶやき街角南部ルート8 (春慶寺前(東京スカイツリータウン前)  〇墨田区立業平小学校(王貞治選手の母校) 入口の左側に王選手の手形があります! 住 所 / 東京都墨田区業平2丁目4番8号 スカイ姫のつぶやき街角南部ルート8 (春慶寺前(東京スカイツリータウン前)  〇世界のホームラン王の碑 (王選手自筆の「気力」の文字)(本所中学校内) 住 所 / 東京都墨田区東駒形3-1-10 スカイ姫のつぶやき街角南部ルート5 (本所中学校)  〇隅田公園少年野球場 (王選手) 世界のホームラン王もこの 野球場から育ちました。 住 所 / 東京都墨田区向島5丁目5 スカイ姫のつぶやき街角北西部ルート15 (見番通り入口(桜橋東詰)【桜橋周辺】)   |

・

廣 田 硝 子 (株)

硝子の美術館!

明治32年創業

電 話 / 03-3623-4145

住 所 / 東京都墨田区錦糸2-6-5

・

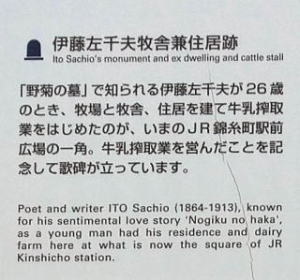

伊藤左千夫牧舎兼住居跡

明治時代の歌人で小説家としても活躍した

伊藤左千夫の牧舎と住居がありました

住 所 / 東京都墨田区江東橋3-13

(錦糸町駅前)

伊藤左千夫牧舎兼住居跡 Ito Sachio’smonument and ex dwelling and cattle stall 「野菊の墓」で知られる伊藤左千夫 が26歳のとき、牧場と牧舎、住居を建 て乳搾取業をはじめたのが、いまのJR 錦糸町駅前広場の一角。牛乳搾取業を 営んだことを記念して歌碑が立って います。 Poet and writer ITO Sachio (1864-1913),known for his sentimental love story ‘Nogiku no haka’as a young man had his residence and dairy farm here at what is now the square of JR Kinshicho station. |

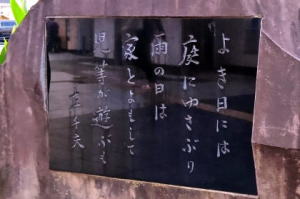

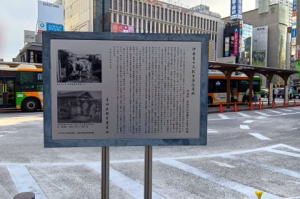

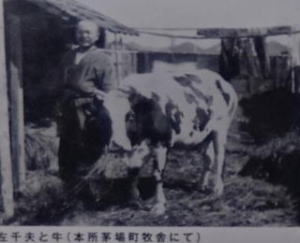

本所茅場町の牛舎 (左から3人目が左千夫) 岡 麓撮影 明治41年(1908)頃 上下2点とも資料提供 山武市歴史民俗資料館  伊藤佐千夫と牛 (本所茅場町牧舎にて) 伊藤左千夫牧舎兼住居跡 所在地 墨田区江東橋三丁目 十四番 この地には、明治時代の歌人で小説 家としても活躍した伊藤左千夫の牧 舎と住居がありました。左千夫(本名 幸次郎)は、元治元年(一八六四)八月 十八日、上総国武射郡殿台村(現在の 千葉県山武市)に生まれました。明治 十八年(一八八五)から、東京や神奈 川の七か所の牧場に勤めて酪農の知 識を深めました。明治二十二年二十 五歳のとき本所区茅場町三丁目十八 番地(現在地)の牧舎と乳牛三頭を購 入し四畳半一間と土間のついた仮小 屋を建て、乳牛改良社(茅の舎、デポ ン舎とも称した)を開業しました。 随想『家庭小言』には開業当時の様 子について、毎日十八時間の労働を したことや、同業者の中で第一の勤 勉家という評を得たことなどが書か れています。左千夫が歌の世界に入 ったのは、明治二十六年ごろ同業の 伊藤並根から茶道や和歌を学んだこ とがきっかけでした。明治三十三年 三十七歳の頃には正岡子規の門下生 となり、根岸派の有力な歌人として 多くの作品を発表しました。また、 子規没後の明治三十六年には、機関 誌『馬酔木』を創刊。明治四十一年 には後継誌『阿羅々木』(のちに『ア ララギ』と改題)を創刊して根岸派、 アララギ派の中心となり、島木赤彦 、斎藤茂吉など多くの歌人を輩出し ました。小説では処女作でもある野 菊の墓』が知られています。この作 品は政夫と民子の青春、悲恋を描き 、近代文学の名作として読み継がれ ています。この地は低地で湿地が多 く、水害がたびたび発生しました。 写生文『水害雑録』には、明治四十 三年八月十二日の水害時における家 族や乳牛の避難といった当時の苦労 が記されています。経営の問題から 、明治四十五年に南葛飾郡大島町(現 在の江東区大島)に牧舎を移し、程な くして茶室「唯真閣」(現在は千葉県 山武市に移築)を残して家族とともに 転居しました。大正二年(一九一三) 七月三十日五十歳で没しました。隣 に立つ「よき日には」の碑は、昭和 五十八年(一九八三)に「伊藤佐千夫 記念会」が建てたものです。刻まれ ている歌は明治四十一年十月『阿羅 々木第一巻第一號』の「心の動き二 」に掲載した一首で、家で遊ぶ子供 たちの様子を詠んだ作品です。親と して子供に寄せる左千夫の思いがう かがわれます。 平成二十四年三月 墨田区教育委員会 |

TOHOシネマズ 錦糸町

(楽天地・オリナス)

山田洋次監督こんにちは、母さん上映館

住 所 / 東京都墨田区江東橋4-27-14

楽天地ビル

電話番号. 03-5637-1040

(24時間自動音声案内)

・

カッパ像(おいてけ堀)

‘Kappa’ (from the Story of Oitke-bori)

本所七不思議の一つ

住 所 / 東京都墨田区江東橋4-17-1

カッパ像(おいてけ堀) ‘Kappa’ (from the Story of Oitke-bori) 本所七不思議のひとつ「おいてけ堀」 魚を釣って帰ろうとした釣り人が堀の 中から「おいてけ~」という声に驚き、 魚を放り出して逃げたという話で、 舞台とされる今の錦糸堀公園に、声の 主といわれるカッパ像があります。 Once a local who was returning home with his catch taken from the hori (moat) was startled by a voice saying “leave’em” (oiteke). Tossing back the fish the man ran for his life .The voice was none other than a legendary kappa whose statue now marks the spot in Kinshibori-koen Park where the incident took place. One of the Seven strange encounters’ of the Honjyo area. |

おいてけ堀「河童」の由来 (本所七不思議の一つ) その昔、本所周辺には淋しい堀が沢山 ありました。そこでは、 たくさんの魚が釣れました。ある日の 夕方釣人が、魚を釣って 帰ろうとすると、身体中が、ゾクゾク と、寒けがしました。 すると、堀の中から「おいてけ〃」 「おいてけ〃」の声が したので、釣人は、びっくり仰天魚を 置いて、一目散に、 逃げ出しました。何人もが、このよう な経験をしたために、 何時とは無く、この堀を、おいてけ堀(錦糸堀)と、呼ぶように なりました。この声の主こそ(河童)と、 伝えられています。 平成七年十月七日建立 江東橋四丁目町会 おいてけ堀「かっぱ祭」実行委員会 |

・

墨 田 区 弓 道 場

経験者または有段者対象です。

詳細は墨田区弓道連盟へ

電 話 / 03-3612-7887

住 所 / 東京都墨田区江東橋4丁目1−3

・

五徳山 江東寺(通称:江東観世音)

阪急電鉄や東宝の創始者である小林一

三が、街の発展を願い昭和15年(1940)

に群馬県伊香保にある水沢観音の別院

として創建しました。

住 所 / 東京都墨田区江東橋3-6-5

江 東 寺 Kotoji Temple 阪急電鉄や東宝の創始者である小林一 三が、街の発展を願い昭和15年(1940) に群馬県伊香保にある水沢観音の別院 として創建しました。東京大空襲で被 災した後、観音堂が再建され、 今日に至っています。 Ichizo Kobayashi the founder of Hankyu Railway and Toho, who was wishing for the development of the town,built Koto-ji Temple in 1940 as a branch temple of Mizusawakannon Temple located in ikaho, Gumma. Its Kannon-do Hall was reconstrucated after being damaged by the Great Tokyo Air Raids |

↓

↓

・

・

すみだトリフォニーホール

音楽都市すみだの拠点となる本格的

コンサートホール

住 所 / 東京都墨田区錦糸1-2-3

電 話 / 03-5608-5400

すみだトリフォニーホール Sumida Triphony Hall 音楽都市すみだの拠点となる本格的 コンサートホール。アコースティックな 楽を聴くのに最適な大ホールと、アー ティスト体験の場として幅広く利用で きる小ホールがあります。新日本 フィルハーモニー交響楽団の活動 拠点でもあります。 This well-designed concert facility is the home base for the New Japan Philharmonic orchestra and hosts many other musical events that promote Sumida’s reputation as a city of music and culture. It houses two halls. The larger hall with fine acoustics is dedicated to musical performances including occasional pop concerts. The smaller one,besides various musical recitals, also hosts lectures and workshops. |

・

撞 木 橋( 時の鐘 )跡碑

堅川と横川の合流付近に、本所・深川の

まちまちに時を告げる「時の鐘」があり

ました。鐘を打ち鳴らす撞木 から近くに

にあった北辻橋、南辻橋、新辻橋つの3

つの橋を「撞木橋」と名づけられたが、

昭和63年(1988)に撤去されました。

住 所 / 東京都墨田区緑4-22

撞木橋 (時の鐘) 跡碑 This Marks the Site of the Shumoku Bridges (and Bell) 堅川と横川の合流付近に、本所・深川 のまちまちに時を告げる「時の鐘」 がありました。鐘を打ち鳴らす撞木 (しゅもく) から近くにあった北辻橋、南辻 橋、新辻橋の3つの橋を「撞木橋」と 名づけられたが、昭和63年(1988)に 撤去されました。 Near the former junction of the Tatekawa and Yokokawa rivesr in mid 17th century stood a bell regularly rung to announce the hours for the Honjo and Fukagawa neighborhoods, Three nearby bridges: Kitatsuji, Minamitsuji, and Shintsuji were called the Shumoku bridges after the wooden hammer (shumoku) used to strike the bell. They were dismantled in 1988 |

撞木橋の由来 ここに架かっていた撞木橋は万治2 年(1659)当時の本所奉行徳山五兵衛、 山﨑四郎左衛門両名によって墨田区江 東橋一丁目より、同緑四丁目の大横川 に架けられました。最初は長さ10間、 幅2間の木橋でしたが、その後、幾度 となく架け替えられ、昭和5年7月には 、鋼橋(トラス)になりました。この橋 は、大横川親水河川整備事業により、 この役目を終えて昭和62年10月に撤去 されました。なお、ここは堅川・大横 の交差辻なので、北辻橋西側の大横川 河岸に「本所時之鐘」の鐘撞堂があっ たことから、これらの橋は俗称として 「撞木橋」と呼ばれてきました。その 後、北辻橋が撞木橋を正式に名称と するようになったものと思われます。 |

時 の 鐘 跡 住所 墨田区緑四丁目二十二番 大横川の左岸には時の鐘を撞(つ)く 鐘楼(しょうろう)がありました。江 戸時代、時を知らせる手段は鐘を撞 くこと以外にはありませんでした。 そのため、江戸城で打ち出された太 鼓の音(のちに日本橋本石町(ほんご くちょう)の鐘楼の鐘)を、周辺の鐘 楼が鐘の音に換えて打ち出し、順次 この鐘の音を引き継いで江戸の隅々 へと時を知らせていきました。従っ て、江戸城と周辺の町内とでは、少 し時間にずれが生じるのが普通でし た。また、当時は不定時法を採用し ていたことから、季節に応じて時間 の長さが変化しました。従って夜明 けは常に明け六ツ(六時)、日没は常 に暮れ六ツ(六時)だったのです。日 本橋本石町の鐘の音は、ここ本所の 鐘楼に伝えられました。鐘楼の近く には時鐘屋敷(緑四丁目十番・二十一 番の境)があり、町会で選ばれた撞き 番の人が待機していたそうです。 平成十九年三月 墨田区教育委員会 |

・

菊 柳 橋 ( 大横川下流 )

川の両サイドが見事な桜並木!

・

芥 川 龍 之 介 の 文 学 碑

(大川の水)は大正3年(1914年)4月1

日発行の雑誌『心の花』第18巻第4号に

柳川隆之介の署名で掲載された。

住 所 / 東京都墨田区江東橋1-7-14

(東京都立両国高等学校附属中学校内)

電 話 / 03-3631-1878

「大川の水」(抜粋) もし自分に「東京」のにおいを問う 人があるならば、自分は大川の水の においと答えるのになんの躊躇もし ないであろう。ひとりにおいのみで はない。大川の水の色、大川の水の ひびきは、我が愛する「東京」の色 であり、声でなければならない。自 分は大川あるがゆえに、「東京」 を愛し、「東京」あるがゆえに、生 活を愛するのである。 |

・

国産マッチ発祥の地

日本で初めてマッチを生産した新燧社の

所在地を記念するもので、1986年に建立

されました。

住 所 / 東京都墨田区江東橋1-7-14

・

史 跡 勝 海 舟 揺 籃 の 地

(五柱稲荷神社内)

住 所 / 東京都墨田区緑 4-11-6

・

勝 海 舟 の 居 住 地

(旗本岡野氏邸跡)

父母とともに本所の旗本屋敷を転々とし

ましたが、天保二年(一八三一)頃ここ

にあった岡野氏の屋敷に落ち着き、十代

後半までの多感な時期を過ごしたといわ

れています。

住 所 / 東京都墨田区緑 4-35-6

勝 海 舟 居 住 の 地━━ 旗本岡野氏屋敷跡━━ 所在地 墨田区緑四丁目三十五番六号 勝海舟(麟太郎(りんたろう))は、 文政六年(一八二三)に両国にあっ た父勝惟(これ)寅(とら)の実家、 男谷(おたに)氏の屋敷(現区立両国 公園)で誕生しました。その後、父 母とともに本所の旗本屋敷を転々と しましたが、天保二年(一八三一) 頃ここにあった岡野氏の屋敷に落ち 着き、十代後半までの 多感な時期を過ごしたといわれてい ます。麟太郎は後に幕臣として出世 を果たし、激動の時代に活躍の場を 広げてゆきます。麟太郎が世話にな った岡野氏は後北条氏の旧臣板部岡 江雪(いたべおかこうせつ)を祖とす る旗本で、文政九年十二月の屋敷替 えを経て、同十年三月ごろに当地に 移住していました。家の経営費を捻 出する為の屋敷替であったようで、 旧知行所に伝わる資料によれば、旧 居を担保に数百両の金を用立て、代 わりに旧居の半分ほどしかない屋敷 に移住していたようです。幕府創業 期より続く由緒ある武家とはいえ、 岡野氏の家計は大変逼迫(ひっぱく) していたようです。このため、幕末 維新の時代ともなれば家来を召し抱 えるのも容易でなく、一人分の給与 さえ支払えぬ事態に陥ります。正月 に餅をつく金さえなかったという貧 しい下級旗本の家に生まれた麟太郎 は、こうした武家凋落の厳しい時代 に成長し、大志を抱いて力強く立身 していったのです。 平成二十五年一月 墨田区教育委員会 |

↓

↓

・

・

相 模 の 彦 十 の 家

彦十が密偵となる前から住んでいた家

住 所 / 東京都墨田区亀沢4-14-6

鬼 平 情 景 相 模 の 彦 十 の 家 密偵となる前から住んでいた家で、 一時、大滝の五郎蔵も同居していま した。後に引き払い、本所・二ツ目 橋の軍鶏なべ屋〔五鉄〕の二階へ寄 宿します。「本所・桜屋敷」で平蔵 が二十余年ぶりに南割下水で偶然出 会うシーンが出てきます。平蔵が若 かりし頃、本所は松井町の岡場所に 巣食う香具師上りの無頼者で、取り 巻きの一人でした。〔小川や梅吉〕 の探索を頼まれ、密偵に転じます。 その後の働きは枚挙に遑(いとま)の ないほどです。昔馴染みだけに、長 官の平蔵を「銕つぁん」「親分」な どと気安く呼び、周りを唖然とさせ ますが、平蔵も「悪い友だちを持っ たものよ」とあまり意に介さず、ち ょいと頭の上がらないところがあり ます。 墨田区 |

・

公立本所小学校跡

久保尊保 (田安徳川家旧臣) が明治4年

(1871)に開いた私塾松川堂が明治7年

5月に公立本所小学校となりました。

明治8年11月に新築された校舎は、日

本で本格的な洋風建築が普及する前

に建てられた擬洋風建築の建物です。

開校当時、近所に屋敷を構えた尾張

徳川家より多額の寄附を受けたため

尾張学校とも呼ばれました。

住 所 / 東京都墨田区亀沢4-11-15

公立本所小学校跡 所在地 墨田区亀沢四丁目 11番15号 墨田区立堅川中学校 当地にほど近い亀沢三丁目13番地に は、久保尊保 (田安徳川家旧臣)が明 治4年(1871) に開いた私塾、松川堂( しょうせんどう)がありました。松川 堂は明治7年5月に公立本所小学校と なり、明治8年11月、当地に校舎が 新築されました。校舎は日本で本格 的な洋風建築が普及(ふきゅう)する 前に建てられた擬洋風建築(ぎようふ うけんちく)の建物で、バルコニーに 唐破風(とうはふ)を付けた二階建て の洋風建物を中央に配し、その両側 にガラス戸をはめ込んだ平屋の和風 建物が接続していました。本所小学 校は、開校当時、近所に屋敷を構え た尾張徳川家より多額の寄附を受け ました。(このため尾張学校とも呼ば れました)。徳川家の資料の中には校 舎を撮影した写真が残され、文明開 化の息吹を伝える建物が本所地域の 子供たちの新しい教育の場になった ことをよく伝えています。児童256名、教員5名から始まった本所小学校は、 明治44年 (1911) には児童2094名、教 員30名を数えるまでになり、廃校と なる昭和21年 (1946) までの間に8,0 00名を超える卒業生を送り出しました。 平成30年11月10日 墨田区教育委員会 |

・

河竹黙阿弥終焉の地

“日本のシェイクスピア”と呼ばれた歌舞

伎の作者の河竹 黙阿弥

河竹黙阿弥は坪内逍遥に「江戸演劇の

大問屋」と呼ばれた狂言作者です。

住 所 / 東京都墨田区亀沢2-11-11

河 竹 黙 阿 弥 終焉の地 所在地 亀沢二丁目十一番 河竹黙阿弥は坪内逍遥に「江戸演劇 の大問屋」と呼ばれた狂言作者です 。黙阿弥の本名は吉村芳三郎。江戸 日本橋の商家に生まれるも遊興にふ けって勘当され、遊蕩三昧の生活を 送る中で細木香以(さいきこうい)ら と交流を深めました。歌舞伎をはじ め、狂歌や茶番などにも興じ、ニ十 歳で五代目鶴屋南北に入門、勝(か つ)諺蔵(げんぞう)を名乗りました。 後に二代目河竹新七を襲名し、嘉 永七年 (一八五四) に江戸河原崎座で 初演された「都鳥廓白浪(みやこどり ながれのしらなみ)(忍ぶの惣太)」が 四代目市川小団次との提携で大当た りを取り、「小袖曽我薊色縫(こそで そがあざみのいろぬい)(十六夜(い ざよい)清心(せいしん)) 」、「三人 吉三(さんにんきちさん)廓(くるわの )初買(はつがい)」など、現在も上演 される作品を次々と世に送り出して ゆきました。七五調の美しい台詞を 巧みに活かして幕末の人々を生き生 きと描き出し、三六〇編に及ぶ作品を残しました。明治の新時代にも活躍、明 治十四年 (一八八一) に引退を表明し 、黙阿弥と号しましたが、その後も 劇作の筆を置くことはありません でした。明治二十年三月、黙阿弥は 浅草の自宅を三代目新七に譲り、自 身は葦原だった本所南双葉町三十一 番地(現亀沢二丁目十一番)に自宅を 新築し、転居しました。周囲に塀を めぐらせた広い新宅は南割下水(現北 斎通り)のほど近くにあり、庭には潮 入の池や二階建ての土蔵、書斎とし た四畳半の離れが造られていました 。黙阿弥は「本所の師匠」と呼ばれ てこの地で六年間を過ごし、九代目 市川團十郎のために「紅葉狩」、五 代目尾上菊五郎のために「戻橋」な どを書き上げました。黙阿弥の人柄 は彼の作品とは対照的で、穏やかで もの静かであったとされています。 自らの死も予期していたのか、黙阿 弥は財産分与や蔵書などの整理、友 人への挨拶まわりなどなすべきこと を終えて、明治二十六年一月二十二 日に七十七年の生涯を閉じました。 平成二十七年一月 墨田区教育委員会 Final Resting place of Kawatake Mokuami A legendary writer of Kabuki plays, Kawatake Mokuami was called“the great warehouse of Edo drama”by famed author Tsubouchi Shoy. Originally born as Yoshimura Yoshisaburo to a merchant family in the Nihonbashi district of Edo, Mokuami was disowned by his family for Indulging in worldly pleasures, At the age of 20, he became an apprentice of Kabuki playwright Tsuruya Namboku V, later taking the name of Kawasaki Shnshichi 11. In 1854, the Mokuami-penned “Miyakodori Nagare No Shiranami” (commonly called“Shinobu No Sota”) was performed on stage. It was in this play, which he produced in collaboration with Ichikawa Kodanji 1V、that Mokuami found his breakthrough work. Numerous leading plays by Mokuami including “Kosode Soga Azami No Ironui” (commonly called“Izayoi Seishin”) and “Sannin Kichisa Kuruwa No Hatsugai”continue to be performed today. In total, he penned over 360 works. In March 1887 , Mokuami relinquished his abobe in Asakusa to Kawatake Shinshichi Ⅲ and built a new residence here in what is nowKamezawa 2-chome 11-ban, to which he then relocated. Surrounded by a canal, this home hosts a pond as well as a two-story storehouse and an annex that Mokuami used as a study. He spent six years being called “the master of Honjo (an Edo suburb),”during which he penned the likes of “Momijigari”for ichikawa Danjuro Ⅸ and “Modoribashi” for Onoe Kikugoro V. Mokuami was said to have a gentle personality, and Spent his last days organizing his library, paying visits to his friends, and o therwise taking care of what he had left to do. The final chapter In his life of 77 years closed on January 22. 1893. |

↓

↓

・

・

三遊亭圓朝住居跡

三遊亭圓朝(一八三九~一九〇〇)は、

江戸時代後期から明治時代にかけて活躍

した落語家で、二十六歳で両国垢離場

の昼席の真打となります。

住 所 / 東京都墨田区亀沢2-13-7

三遊亭圓朝住居跡 所在地 墨田区亀沢二丁目十三番七号 三遊亭圓朝(一八三九~一九〇〇)は、江戸時代後期から明治時代にかけて 活躍した落語家です。本名は出渕(いず ぶち)次郎吉。父は二代目三遊亭圓生 の門人橘家圓太郎で、後に圓朝も圓生 に弟子入りしました。初舞台は弘化 二年(一八四五)三月で、小圓太と 名乗りますが、異父兄で僧侶の玄昌 の勧めにより一時高座から離れまし た。池之端の紙屋葛西屋で奉公した り、玄昌の住まう谷中の長安寺に母と 同居したのもこの頃で、新作怪談の創 作に影響を与えたと考えられていま す。その後、再び圓生門に戻り十七 歳で圓朝を称します。元治元年(一 八六四)に二十六歳で両国垢離場( こりば)の昼席の真打となります。 人情噺、怪談噺、落し噺などで江戸 落語を集大成し、とりわけ人情噺で は落語の話芸をより高度な次元に押 し上げました。圓朝は明治九年(一 八七六)十月に浜町から本所南二葉 町二十三番地(この公園の南側、現 在の亀沢二丁目十二番)に移り、同 二十八年に牛込に転居するまでの十 九年間をこの地で過ごしました。こ の間、本所に住んだ薪炭商塩原太助 をモデルにした名作『塩原多助一代 記』を生み、明治二十二年四月には 三遊派の隆盛を記念して木母寺境内 に三遊塚を建立しました。代表作に 「真景(しんけい)累ヶ淵(かさねがふ ち)」「怪談牡丹灯籠」「怪談乳房 榎」「塩原多助一代記」「文七元結 (もっとい)」など多数あります。 平成二十五年三月 墨田区教育委員会」 |

・

す み だ 北 斎 美 術 館

The Sumida Hokusai Museum

住 所 / 東京都墨田区亀沢2-7-2

電 話 / 03-6658-8936

すみだ北斎美術館 The Sumida Hokusai Museum すみだで生まれ、その生涯のほとんど をすみだで過ごした、世界的に有名な 浮世絵師・葛飾北斎 (1760-1849) 。北 斎を区民の誇りとして、永く顕彰する とともに、新たな文化創造の拠点とし て、平成28年 (2016) 11月に開館した 美術館です。 Katsushika Hokusai (1760-1859) is a world-renowned ukiyo-e artist who was born in November 2016, the Sumida Hokusai Museum is a museum dedicated to the artist, and one which is intended to permanently celebrate him as honored citizen of Sumida City as well as to function as a new focal point for the creation and nurturing of culture. |

・

緑 町 公 園

昭和5年3月31日開園

ロープで作られたジャングルジムの

ザイルクライミングが魅力の一つです。

住 所 / 東京都墨田区亀沢2 -7 -7

絵 画 と 文 学 Birthplace of Ukiyo-e artist,Hokusai 葛飾北斎生誕地(墨田区亀沢付近) 宝暦十(一七六0)年九月二十三日、本 所南割下水(墨田区亀沢)付近に生ま れた北斎は、浮世絵の役者絵を出発 点として、狩野派、光琳派、大和絵 など、さまざまな流派の技法を学び 、新しい画風をどんどん確立させて 、多くの名作を遺しました。代表作 『富嶽三十六景』は、天保二(一八三 一)年から天保四(一八三三)年にかけ て製作。とても七十歳を過ぎてか らの作品とは思えません。八十歳を 過ぎても創作意欲は衰えず、死の床 に就いた嘉永二(一八四九)年、「あ と一〇年、いや五年でよいから生き させてくれ、そうすれば真の画工に なれる」といって息を引き取ったと いわれています。常に新しい画法に 取り組んできた北斎らしい臨終の言 葉でした。 墨田区 |

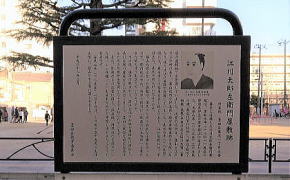

江 戸 の 町 江川太郎左衛門屋敷跡前 9 江川太郎左衛門は、伊豆韮山を本拠 地とした幕府の世襲代官で、太郎左 衛門は江川家の代々の当主の通称で す。なかでも有名だったのが、三十 六代の江川英龍(一八〇一~五五)で す。彼は洋学の中でも、とりわけ近 代的な沿岸防備の手法に強い関心を 抱き、日本に西洋砲術を普及し、韮 山に反射炉を築いて江戸防衛のため 、江戸湾内に数ヵ所あった砲台(お台 場)を造りました。また、日本で初め てパンを焼いた人物だともいわれて います。この屋敷は、代官の役所も 兼ねていて、土佐国中濱村の漁師で 、嵐で遭難し、米国の捕鯨船に救わ れ、ほぼ十年振りに帰国した中濱萬 次郎を敷地内の長屋に住まわせ、英 語を講義させたといわれています。 墨田区 |

両 国 物 語 津軽の太鼓・津軽家上屋敷跡8 南割下水に面した弘前藩主・津軽越 中守の上屋敷には、火の見櫓があり ました。通常、火の見櫓で火災を知 らせる時は板木を鳴らしますが、こ の櫓には板木の代わりに太鼓が下が っていて、その太鼓で火事を知らせ ていました。なぜ、この屋敷の櫓だ けに太鼓が許されていたのか誰も知 らず、不思議なこととされていまし た。これが本所七不思議の一つ 「津軽の太鼓」の話です。七不思議 とはいいますが、伝説などの伝わり 方によって話もまちまちで、話の数 も七つと決まったわけではありませ ん。この「津軽の太鼓」には「越中 守屋敷の火の見櫓の板木を鳴らすと 、奇妙なことに太鼓の音がする」と いう話も伝えられています。 墨 田区 |

江 戸 の 町 南 割 下 水 明暦の大火後に、幕府は本所深川の 本格的な開発に乗り出します。まず 着手したのは、堅川、大横川、北十 間川、横十間川などの運河と掘割の 開削と、両国橋の架橋です。掘割の 一つが南割下水で、雨水を集めて川 へ導くために開削されたものです。 北には(現在の春日通り)北割下水も 掘られました。幅は一間(約一・八メ ートル)から二間足らずで、水も淀み 、暗く寂しい場所でしたので、本所 七不思議の「津軽屋敷の太鼓」「消 えずの行灯」「足洗い屋敷」の舞台 にもなりました。昭和初期に埋め立 てられましたが、この付近で葛飾北 斎が生まれたところから、今では 「北斎通り」と名を変えています。 また、この辺りには、三遊亭円朝や 歌舞伎作者の河竹黙阿弥も住んでい ました。 墨田区 |

・

江川太郎左衛門邸跡

韮山に鉄製大砲を製造するための

反射炉を建設した事でも知られています。

この地で五十五歳の生涯を閉じ、

韮山の本立寺に葬られました

住 所 / 東京都墨田区亀沢1-3-121

江川太郎左衛門屋敷跡 所在地 墨田区亀沢一丁目三番 幕末に活躍した江川太郎左衛門英 龍は、享和元年(一八○一)現在の 静岡県伊豆の国市韮山に生まれまし た。天保六年(一八三五)三十五歳 の時、韮山代官に就任し、伊豆・ 駿河・相模・武蔵・甲斐の五か国 の天領(幕府の直轄地)を管理し ていました。代官の役所は韮山と 江戸の二か所にあり、韮山役所で 伊豆国・駿河国駿東郡の支配に あたり、残りは江戸屋敷で管理 していました。嘉永七年(一八 五四)の頃には、最も多くの家来 を召し抱えており、江戸屋敷に は手付三人、手代十四人がいたよ うです。韮山代官となった英龍 は、領民のために誠実な仕事を 行ったので、郡内地方では、端 午の節句に世直江川大明神」と 書かれた紙のぼりを立てていた ようです。その後、海防の視点 から、西洋文化の知識を積極的に 摂取し、品川台場の建設などに尽 力しました。韮山に鉄製大砲を製 造するための反射炉を建設したこ とでも知られています。また、外 国からの攻撃に備え、保存性、携 帯性にも優れていた乾パン(兵糧 パン)を日本で初めて考案し焼か せたことでも有名です。 安政二年(一八五五)一月十六 日、この地で五十五歳の生涯を閉 じ、韮山の本立寺に葬られました。 平成二十八年二月 墨田区教育委員会 The Site of Homestead for Egawa Tarozaemon Egawa Tarozaemon (1801-1855) was a servant of the Tokugawa Shogun, who actively learned military knowledge from Western countries and was dedicated to the defense of Edo Bay (the current Tokyo Bay) in the first half of the 19th century .He is also famous for the construction of reverberator in Nirayama in the Izunokuni City of Shizuoka prefecture which naw is aunthorized as a World Heritage. This is the homestead Site for Egawa. |

・

【MERIKOTI(メリコティ)】

布 ぞ う り

“メリヤス”の「MERI」と北欧の

言葉で“ふるさと”をあらわす

「KOTI」・「メリヤスのふるさと」

に由来しています。

住 所 / 東京都墨田区亀沢1-12-10

電 話 / 070-6986-0708

・

(お店・工場関係)

・

・

カフェチョコプリン

シフォンケーキが量り売りで美味しく

て嬉しいお値段です。以前、名古屋の駅

ビルのお店でシフォンケーキに初めて出

合い、あまりの美味しさに驚きました。

以後ケーキにはなかなか出会えませんで

したが、たまたま錦糸町の帰りに幟をみ

て嬉しくて迷わずお店に入りました。

住 所 / 東京都墨田区業平4-5-18

電 話 / 03-5619-8831

定 休 日 / 火・水

時 間 / 12時から

・

とんかつ 克芳

1977年12月に開店し創業から親子2代に

わたり地元に根付いてきたトンカツの名

店です。栃木県那須高原の指定養豚所か

ら厳選の豚肉を仕入れ、粗目のパン粉を

薄付けしてなたね油でサックリ揚げたト

ンカツは、とても柔らかくてジューシー

です。ロース肉は、旨味のある肉と甘さ

を感じる脂のバランスがよく、優しいお

味です

ランチ11:30~14:00(LO)

ディナー17:30~20:00(LO)

21:00 (閉店) (食材がなくなり次第閉店する場合があります)

定休日 / 水(ランチ営業のみ)・木曜日

臨時休業有り

住 所 / 東京都墨田区業平4-5-18

電 話 / 03-03-3624-9788

・

パドルクエスト

PADDLE QUEST

都心唯一のカヤック・カヌー・

SUNの専門店

住 所 / 東京都墨田区業平4-6-11

電 話 / 03-6456-1712

・

ね こ づ き

厚焼きホットケーキのお店

住 所 / 東京都墨田区太平3-14-2

電 話 / 03-6456-1392

・

東武ホテルレバント東京

東京スカイツリーを望む絶景!

住 所 / 東京都墨田区錦糸1-2-2

電 話 / 03-5611-5511

・

大心堂雷おこし《古代》

(工場店舗)

美味しいと有名です!

住 所 / 東京都墨田区亀沢4-23-11

電 話 / 03-3624-8961

・

CAFE BONFINO 墨田倶楽部店

ブラジルの首都ブラジリアの南東300km

、コーヒーの産地として有名なセラード

高原の中にあるミナス・ジェライス州ボ

ンフィーノポリスのYKK農場の自家農

園で栽培したコーヒーを使用しています。

住 所 / 東京都墨田区亀沢3-22-1

(YKK 60ビル)

電 話 / 03-5610-8183

営業時間 / 10:45~15:45

定休日 / 土・日・祝

| 4つのこだわり ~1本の苗から1杯のカップまで~ 自家農園へのこだわり カフェ・ボンフィーノの自家農園がある YKK農場は、ブラジルの首都ブラジリ アの南東約300km、コーヒーの産地とし て有名なセラード高原の中にあるミナス・ジェライス州ボンフィーノポリスにあり ます。この農場は約3,300万坪(山手線内 面積の約1.6倍)の面積です。1985年か ら自家農園にこだわってコーヒーを苗か ら大切に育てています。 産地直送、自家焙煎へのこだわり 品種はアラビカ種カトゥアイ、粒が大き く良質な生豆だけを厳選して自家農園か ら直輸入し、自社の焙煎施設で焙煎した 新鮮なコーヒー豆をお届けしています。 品質へのこだわり 全米スペシャルティコーヒー協会(SC AA)のカッピングにより、コーヒーの 最高級品質と認められている「スペシャ ルティコーヒー」の格付基準をクリアし ています。さらに自社の焙煎施設でハン ドピックを行うことで欠点豆を取り除き、良質な焙煎豆をお届けいたします。 安心、安全へのこだわり カフェ・ボンフィーノコーヒーは、管理 の行き届いた自家農園で苗から大切に育 てられており、結実後も収穫―精選―乾 燥―検査―袋詰めまで、全工程を一貫し て行っています。他のコーヒー農園のも のは一切混ざらない「生産者の顔が見え る」安心で安全なコーヒーであると云え ます。 |

・

東 あ ら れ 両 国 本 店

明治43年創業

住 所 / 東京都墨田区亀沢2-15-10

電 話 / 03-3624-9733

・

東京両国 江戸蕎麦 ほそ川

住所 : 東京都墨田区亀沢1丁目6-5

電話 : 03-3626-1125

・

ダーツショップMAXIM

住 所 / 東京都墨田区亀沢1-24-2

電 話 / 03-3623-2667

定休日 / 毎月第2第4月・日曜日

時 間 / 10:00~18:00 (月~金)

10:00~16時(土)

墨田区内循環バス時刻表

(すみだ百景 すみまるくん、すみりんちゃん)

Copyright (C) 2011 K. Asasaka All RIghts Reserved