・

スカイ姫のつぶやき街角南部ルート4

国技館・水上バス乗り場

RYOGOKU by HURIC 〈両国駅タワー〉 |

・

・

葛 飾 北 斎 ④

新柳橋の白雨御竹蔵の虹

ー絵本隅田川両岸一覧━

Panoramic Views on Both Banks

or the Sumida River:Shinyanagi

Bashi no Hakuu/Otakegura no

Niji (Sudden Rain at the New

Yanagi Bridge / Rainbow Above

Bamboo Warehouses)

住 所/東京都墨田区横網1丁目23番地1

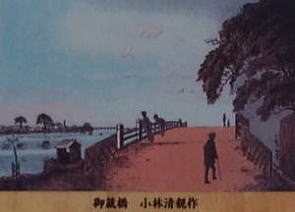

狂歌絵本『隅田川両岸一覧』三巻の うち、中巻の一枚です。にわか雨に 降られ、傘を持った人々が新柳橋の 上を走っている様子が、隅田川の対 岸から描かれています。白雨という のは天気雨のことです。左奥の橋は 御蔵橋で、幕府の材木蔵であった 「御竹蔵」の入堀に架かっていまし た。奥一帯の「御竹蔵」には当初は 建築用の資材が保管されていました が、現在の猿江公園の材木蔵に移さ れるようになると米蔵として使用 され、本所御米蔵と称されました。 その広大な敷地は、現在の国技館、 江戸東京博物館などがあたります。 One of the prints from the second of the three-volume comic tanka picture books. Panoramic Views on Both Banks of the Sumida River. This print shows a second of people with umbrellas ctossing the New Yanagi Bridge during a light shower, and it is drawn from the opposite side of the Sumida River. The term “sudden rain” refers to an unexpected shower. The bridge on the far left is the Mikura Bridge. It spans the entrance to the Otakegura bamboo warehouses,where the Shogun's timber was stored. The area behind the Otakegura warehouses was used to stor building materials at that time, but it became a rice ware house when it moved to the timberyard located in the present-day Sarue Park, and became known as the Honjo Rice Warehouse. This enormous estate is nowoccupied by the Ryogoku Kokugikan, the Edo Tokyo Museum and other facilities |

・

両 国 国 技 館

住 所 / 東京都墨田区横網1-3-28

電 話 / 03-3623-5111

両 国 国 技 館 Ryogoku Kokugikan (Sumo Hall) 大相撲の殿堂。昭和60年 (1985)、新国 技館として蔵前から両国に復帰。1月 、5月、9月に本場所を開催。相撲博物 館が併設されており、相撲の歴史を体 験できる (場所中以外は無料) 。雨水は 地下のタンクに貯められ、飲料以外の 用途に使用されています。 Sumo tournaments are held every January, May, and September at this arena. The new Kokugikan w as built in 1985 to return the tournaments to the historic Ryogoku location after a time in Kuramae. The stadium house the Grand Sumo Hall of Fame and Museum (free admittance, except when tournaments in session). The rainwater is collected in a tank placed at the basement to use in the facility. |

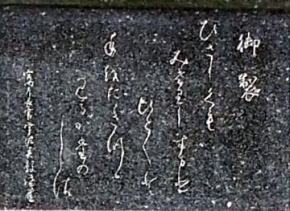

国 歌 君が代に詠まれている さざれ石 此石は学名を石灰質角礫岩と云う石 灰質の石が雨水に溶解し其石灰分を ふくんだ水が時には粘着力の強い乳 状体となり地下にて小石を終結して 次第に大きくなる。やがてその石が 地上に出て国歌に詠まれている如く 千代八千代年をへてさざれ石が巌と なりて苔のむすという景観実に目出 度い石である。全国至る処石灰質の 山に産ずる石であるが特にこの石は 国歌発祥の地と云われる岐阜県揖斐 郡春日村の山中にあったもので其終 結過程の状態が此石を一見してよく 知ることが出来る。繁栄と団結、平 和と長寿の象徴を讃歌しためでたい 石であります。 |

昭和三十年五月 天皇陛下親しく蔵 前国技館に行幸はじめて國民と共に 本場所を観覧あらせられた陛下は終 戦時國民を想い「五内為ニ裂ク」と 仰せられた 又日常國民の上に御念 の安まる間とてもない 然るにご観 覧中は椅子を進められ拍手を送られ 大衆も之に和するという光景を現出 したのであった 天皇が一般國民と 一つになって我国の国技たる相撲を 御覧になった和やかな情景は戦前に は見られないことであった陛下がか くもお喜びなったことが新聞ラジオ テレビジョンによって傳えられるや 國民全体はまた心の底から喜んだの であるこれは其時の御製であって翌 年正月初めて発表せられたものであ る我國相撲道の發展興隆期して待つ べく大日本相撲協會の光榮まことに 大なりと言うべきである 昭和三十一年五月十九日 大麻唯男 |

・

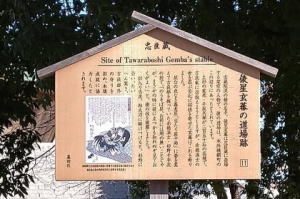

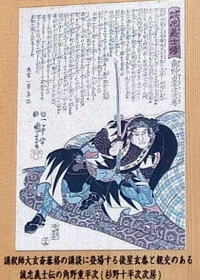

俵 星 玄 蕃 の 道 場 跡

講談における創作上の人物で忠臣蔵に

宝蔵院流の槍の名手として登場する

住 所 / 東京都墨田区横網1-3-28

電 話 / 03-3623-5111

忠 臣 蔵 Site of Tawaraboshi Gemba's stable 俵星玄蕃の道場跡 宝蔵院流の槍の名手、俵星玄蕃は忠 臣蔵に登場する架空の人物で、彼の 道場は、本所横網町のこの辺りにあ ったとされています。上杉の家老・ 千坂兵部が二百五十石の高禄で、吉 良家に召抱えようとしますが、赤穂 浪士の世を忍ぶ苦心に同情を寄せた 玄蕃はこれを断りました。屋台の夜 なき蕎麦屋「当たり屋十助」に姿を 変えて吉良邸を探っていた赤穂浪士 ・杉野十兵次の前で、「のうそば屋 、お前には用のない事じゃが、まさ かの時に役に立つかも知れぬぞ見て おくがよい」と、槍の技を披露し ました。討入り当夜、助太刀に駆け つけると、杉野に会い、たいへん驚 き、吉良邸外の守りを固め、本懐成 就に協力したとされます。 |

・

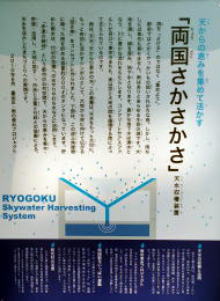

両 国 さ か さ か さ

傘を逆さにしたような三角屋根の

“逆さ傘”に由来する名称です。

国技館の前に設置されています。

所在地 / 東京都墨田区横網1-2-16

天からの恵みを集めて活かす 「両国さかさかさ」天水収穫装置(て んすいしゅうかくそうち)雨を「よけ る」のではなく「集めよう」。都会 ではとかくやっかいもの扱いされが ちな雨。しかし、雨なしには草花も 育ちません。雨はありとあらゆる生 命の源です。大地を潤し、緑を育み 、地下水となります。豊かな地下水 は湧水となり、川に豊かな流れをも たらします。コンクリートやアスフ ァルトが目立つ東京のまちも、実は 空と大地の間を循環する雨によって 支えられているのです。雨は、天水 。天からの恵みの水。この装置は、 天水をもっと大切に、もっと有効に 活かすシンボルとして、大地から空 に向けて広がる「逆さ傘(さかさか さ)」をコンセプトに作られました。 下部は、この逆三角屋根に降った雨 を貯める容量約600ℓのタンクに なっています。貯めた雨水は、付近 の花壇への水やりや打ち水などに活 用します。「歩道の緑地」という都 会の公共空間で、天からの恵みを集 水・貯蓄・活用し、大地に戻す━。 市民と企業と行政との協調による、 天水を活かしたまちづくりへの実践 です。 2010 年6月 墨田区・恵みプロジェクト |

・

舟橋聖一生誕の地

1904年(明治37年)12月25日 に東京に

誕生。大学在学中に朱門に参加。四代

河原崎長十郎や村山知義らと共に

劇団心座の旗揚げに尽力しました、

白 い 腕で文壇に登場、明治大学教授

として教鞭をとるかたわら雑誌行動に

参加して(ダイヴィング』を発表、

行動主義を宣言して注目されました。

住 所 / 東京都墨田区横網1丁目11-1

右側のビルは報知新聞社です

報知新聞社の脇に碑があります

左側の黒い塀は旧安田庭園です

舟橋聖一生誕記念碑 作家舟橋聖一は明治37年 (1904) 12月 25日に、本所区横網町二丁目二番地 に生る。作家、國分学者として盛名 高く、数々の名作を遺すも、その七 十二年の生涯は権威に屈せず市井の 文人、文学者として独自の風格を以 て貫かれている。代表作の一つ、花 の生涯は井伊大老の生涯を綴った醇 乎たる絶品であるが、文学、文化人 として、前人未路の道を歩いた作者 の人生行路もまた、そのまま花の生 涯と呼ぶにふさわしいものである。 井 上 靖 代表作:「木石」「川音」「悉皆 屋康吉」「ある女の遠景」「好きな 女の胸飾り」等 略歴 東大卒・明大教授・日本文芸 家協会理事長・国語審議会委員・横 綱審議委員長・等 日本芸術院会員 ・文化功労者 |

・

HYLIC RYOGOKU RIVER CENTER

〇・THE GATE HOTEL RYOGOKU by HURIC

〇・水上バス待合所

〇・両国子育てひろば

〇・御蔵橋跡案内板

住 所 / 東京都墨田区横網1-2-13

左側がTHE GATE HOTEL HULICで、

右側が水上バス待合所です

・

THE GATE HOTEL RYOGOKU

by HURIC

東京水辺ライン 水上バス乗り場

営業時間・900~17:00

電話・03-5608-8869

月曜日運休

水上バスで特別ゆらぶら便

(隅田川・荒川・東京臨海部をゆったり

と周游するコースです!

板橋区の小豆沢にも寄港しますので、

下船して板橋区巡りも楽しそうです!

月1の特別便で今年度は2月11日

(金・祝)が最終回です。

船からの景色も又、いいですね!

・

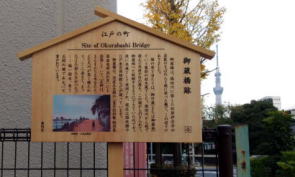

御 蔵 橋 跡

江 戸 の 町 Site of Okurabashi Bridge 御 蔵 橋 跡 御蔵橋は、隅田川に面した松前伊豆 守の屋敷のそばの入り堀に架った橋 で、この辺りにありました。堀の突 き当たりは、御竹蔵(または御蔵地) という幕府の材木蔵でした。隅田川 から船で運んだ木材や竹の荷を、こ の堀から引き入れて、御蔵地へと収 納するようにできていたのです。後 に米蔵として使用され、現在は国技 館や江戸東京博物館などが建ってい ます。御蔵橋は、池波正太郎の「鬼 平犯科帳特別長編雲竜剣流れ星」に も登場していて、「左側は、まんま んたる水をたたえた大川が黒く横た わり、ここへ来ると、まったく人影 もなかった。… …幅一間半、長さ五 間の橋である。」と書かれてい ます。 |

・

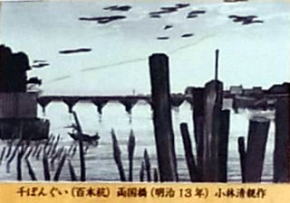

百 本 杭

隅田川は水量が多く、湾曲部ではその

勢いが増して川岸が浸食されました。

杭の抵抗で流れを和らげるために夥し

い数の杭が水中に打ち込まれ、それが

やがて百本杭と呼ばれるようになった

うです。

住 所 / 東京都墨田区横網1丁目

江 戸 の 町 Site of hyappon-gi 百 本 杭 跡 12 百本杭とは、総武線鉄橋あたりの隅 田川の湾曲した東側の部分に打たれ ていた護岸のための杭で、ここから ほど近い川中にありました。川の流 れを和らげて、土手を保護する役目 を負っていました。その辺りは、明 治中期までは鯉の釣り場として有名 で、釣り好き幸田露伴もよく 墨 田 区 |

・

(お店・工場関係)

・

No.316 アパホテル&リゾート

〈両国駅タワー〉

(全室禁煙)2020年8月7日開業

住 所 / 東京都墨田区横網1丁目11-10

TEL / 0570-021-111

FAX / 03-5619-6712

チェックIN/OUT 15:00 / 11:00

31Fのプールサイドからの眺望

墨田区観光インフォーメーション(2F)

2020年8月7日(金)~8月16日(日)に

開催されたアパホテル&リゾート

〈両国駅タワー〉フォトコンテストで

最優秀賞を頂きました。

https://www.apahotel.com/news/

category/event/

最優秀賞 (東京都 SKY PRINCESS 様)

作品タイトル:

「いにしえの時の流れに立つアパ!」

・

パールホテル両国

レストラン ようらく

和洋バイキング朝食 :¥1,100〜

6:30〜9:00

(日曜・祝祭日 6:30〜10:00)

住 所 : 東京都墨田区横網1-2-24

電 話 : 03-3621-0585

・

下 総 屋 食 堂

ドラマの撮影の現場にいるような感じが

しました。100才の誕生日のお祝いの100本のバラのお出迎!

住 所:東京都墨田区横網1丁目12

営業時間 : 9:30~18時

墨田区内循環バス時刻表

(すみだ百景 すみまるくん、すみりんちゃん)

Copyright (C) 2011 K. Asasaka All RIghts Reserved