・

スカイ姫のつぶやき街角南部ルート5

両国駅西口〈回向院入口〉

忠臣蔵 |

・

・

葛 飾 北 斎 ⑤

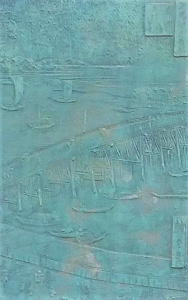

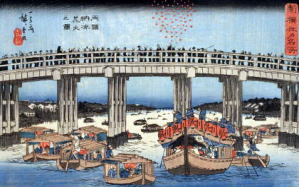

両国納涼一の橋弁天

━絵本隅田川両岸一覧━

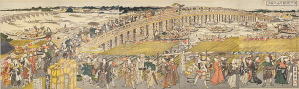

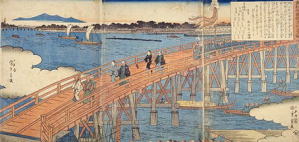

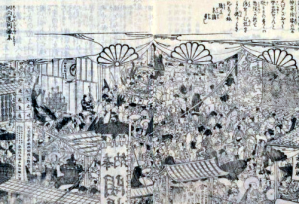

狂歌絵本『隅田川両岸一覧』三巻のうち、中巻の一枚です。納涼の人々で賑わう、

昼間の両国橋の様子が描かれてます。

Panoramic Views on Both Banks

of the Sumida

River: Ryogoku Noryo Ichinohashi

Benten(The Cool of the Ryogoku

Evening at Ichi-no-Hashi Benten)

住 所 / 東京都墨田区両国1丁目11番地

狂歌絵本『隅田川両岸一覧』三巻のう ち、中巻の一枚です。納涼の人々で賑 わう、昼間の両国橋の様子が描かれて ます。手前は当時、江戸屈指の盛り場 であった両国広小路であり、掛け小屋 や茶屋などが並んでいるのがわかりま す。絵本ならではの横長の構図が、こ の絵の大きな特徴と言えるでしょう。 ん中の上方に見える小さい橋が、今の 堅川(両国一丁目と千歳一丁目)に架か る一之橋。森のあたりが一の橋弁天 で、現在の江島杉山神社です。右の 三角の建物は幕府の御船蔵です。 One of the prints from the second of the three-volume comic tanka picture books, panoramic Views on Both Banks of the Sumida River. This print is a depiction of a crowd of people enjoying the vening coolness on Ryogoku Bridge before it gets dark. At the forefront is the Ryogoku Main Street, a prominent amusement area during the Edo Era, and makeshift theaters and tea houses, etc... can be seen ide by side. The main feature of thi print is probably its size, which i wider thanit is high as is typical with picture books. The small bridge that can be seen higher up in the center is the Ichinohashi Bridge, which spans the present-day atekawa River (Ryogoku 1-chome and Chitose 1-chome). The area aroud the forest is 1chinohashi Benten,which is currently the Ejima Sugiyama Shirne. The triangular building on the right is the Shogun's boathouse. |

・

斎藤緑雨居住の地

慶応三年 (一八六七) 伊勢国神戸(三重県

鈴鹿市)に生まれ、明治九年 (一八七六)一

家で上京し、深川、本所千歳町に居住の

後、父が藤堂高潔伯爵のお抱え医師とな

ったことから、本所緑町 (現緑二丁目) の

藤堂家邸内に移り住みました。親友馬場

狐蝶に樋口家から預かっていた樋口一葉

の遺稿と日記を託し,三十七歳の生涯閉じ

ました。森鴎外と幸田露伴との作品合評

「三人冗語」では、樋口一葉「たけくら

べ」を世に送り出しました。

住 所 / 東京都墨田区両国2-19

斎 藤 緑 雨(さいとうりょくう)居住の地 墨田区両国二丁目十九番 明治時代の作家斎藤緑雨は慶応三年 (一八六七) に伊勢国神戸(かんべ) (三重 県鈴鹿市) に父斎藤利光、母のぶの長 男(本名は賢(まさる))として生まれま した。明治九年 (一八七六) 一家で上 京し、深川、本所千歳町に居住の後 、父が藤堂高潔伯爵のお抱え医師と なったことから、本所緑町 (現緑二 丁目) の藤堂家邸内に移り住みまし た。上京後の緑雨は、土屋小学校 (現千歳に旧在) や江東小学校 (両国 小学校の前身)などで学びました。 緑雨は「日記帳」の中で「読書と 数学はいつも高点」、「習字と画学 は、いつも落第点にちかかり」と 回想しています。十二、三歳頃から 上田萬年らと回覧雑誌を始め、十四 歳頃からは詩文を新聞に投稿するよ うになりました。明治十七年、十七 歳の時には父とともに俳句を師事し た其角堂永機の紹介で仮名垣魯文 (かながきろぶん)の門に入り、その 縁で「今日(こんにち)新聞」の校正 や記事収集の手伝いを始めました。 この頃、社主に伴われて出かけた柳 橋や新橋での見聞が江戸通人趣味に つながったといわれています。翌年 には坪内逍遥(つぼうちしょうよう) との親交が始まり、居住地の緑町に ちなんだ緑雨のペンネームを使用す るようになります。処女作は江東み どりのペンネームで明治十九年に発 表した「善悪押絵羽子板」で、五年 後には柳橋を舞台とした「油地獄」 と「かくれんぼ」で小説家として地 位を確立しました。また、文芸批評 でも旺盛な執筆活動を展開し、森鴎 外と幸田露伴との作品合評「三人冗 語」では、樋口一葉「たけくらべ」 を世に送り出しました。晩年には 「眼前口頭」などの新聞連載で緑雨 特有のアフォリズム(警句)を表現し ました。居住地を転々とした緑雨は 、病気がちとなり明治三十六年十月 、本所横網町一丁目十七番地(現横網 一丁目・両国二丁目の一部)の金沢タ ケ方に寄寓することになりました。 緑雨はその家の奥の六畳で臥しがち だったようです。翌年、親友馬場狐 蝶に樋口家から預かっていた一葉の 遺稿と日記を託し、四月十三日に三 十七歳の生涯を閉じました。親友幸 田露伴は緑雨の生涯に思いを馳せ、 「春暁院緑雨醒客」と戒名をつけました。 平成二十七年三月 墨田区教育委員会 Residence of Saito Ryokuu Saito Ryokuu (1867-1904) was an author who lived during the Meiji period.After moving to Tokyo with in 1876 and living in Fukagawa and Honjo,he resided on the precincts of the Todo family’s property Midoricho (now Midori 2-chome), as his father had become the court physician of the Todo family. His first book was “Futaomote- Oshiehagoita,”published in 1886, and his masterpieces are “Aburajigoku” and “Kakurenbo” the stories of which were set in Yanagibashi. He actively gave literary criticism as well , and the joint review column “Sanninjogo,”which he produced together with Mori Ogai and Koda Rohan, helped give Higuchi Ichiyo’ s “Takekurabe”to the public. In his later years, his characteristic aphorisms were seen in “Ganzenkoto”, serial artcles in newspaper. He moved to 1-17 Honjo Yokokawacho in October 1904 and atayed there for about half a year until he ended his short life at the age of 37, April 13 the following year. |

・

芥 川 龍 之 介 成 育 の 地

京葉道路に面して2ヵ所案内板が

立っています。 大正時代を代表する作家

芥川龍之は、この地にあった母の実家芥

川道章の家で、一歳に満たない頃から

十八歳で新宿に転居するまで暮ら

しました。

住 所 / 東京都墨田区両国3-21-4

芥川龍之介成育の地 所在地 両国三丁目二十二番十一号 大正時代を代表する作家芥川龍之 は、この地にあった母の実家芥川道 章の家で、一歳に満たない頃から 十八歳で新宿に転居するまで暮ら しました。三歳の頃、自宅が改築 された様子や、新しい家の庭に榧 (かや)や木斛(もっこく)、五葉の松 などが植えられていたことを記憶 し、特に蝋梅(ろうばい)を愛したと 述べています(「追憶」)。龍之介は この家で、幼い頃から読書や文字 の練習、昔話を聞くなどの教育を受け、 大切に育てられました。近くの回向 院の敷地には、龍之介が通った幼稚 園と小学校(現在の両国小学校)があ り、境内で遊んだことも「本所両国 」や「追憶」から知ることができま す。小学校では友人たちと回覧雑誌 を編集し、龍之介は数多くの文章を 執筆、挿絵なども描きました 。また 、小学校最後の夏休みの日記には、 「今朝起きぬけに日頃愛玩してい 樫のステッキ(木刀にちかい)ふりま わしながら大川端を散歩しました。 緑の糸をたるヽ柳やまっくろな木立 や活々した川の流れや蟹(かに)の甲 らをならべたよーな石崖(いしがき などがのどかな朝日に照らされて 一齊(せい)によろこびの聲(こえ)を 上げて之(これ)をむかえるよーにか ゞやき渡っています。」(原文通り) と自然の残る隅田川の美しい情景を 記しました。また、隅田川での水泳 に夢中になっていたことも多く書い ており、普通の少年らしい一面もう かがえます。作家芥川龍之介の原点 は、ここ両国の地で刻まれていた のです。 平成二十六年七月 墨田区教育委員会 Akutagawa Ryunosuke is one of the best writers in the Taisyo Period. He was in March 1892 in Tsukiji. Ryunosuke lived here in Ryogoku with his mother’s family, from not yet one year old to the age of eighteen, When he Moved to Shinjuku, The premises of Ekoin Temple, which were ocated near the Akutagawa’s house, were quite arge, at the time, and housed the kindergarten and elementary school which Ryunosuke attended. When he was an elementary school student, he enjoyed editing the kairan zasshi (magazines children circulated amongst themselves). Ryunosuke himself wrote many stories and drew illustrations for the magazines. Ryunosuke also wrote in his summer vacation diary that hewasabsorbed in swimming in the Sumidagawa River, showing a more childlike side. We can read his remembrances in Ryogoku through such as “Honjyo Ryogoku ”and “Tsuioku (reiminiscences)” The orizin of Akutagawa Ryunosuke were kept here in Ryogoku. |

芥川龍之介成育の地 両国三丁目二十一番四号 芥川龍之介は、明治二十五年(一八九 二)三月一日、東京市京橋区入船町八 目一番地(中央区明石町)に牛乳搾取 販売業耕牧舎を営む新原敏三・ふく の長男として生まれました。辰年辰 の日辰の刻に生まれたので龍之介と 命名されたといわれます。生後七か 月で、当時本所区小泉町十五番地(両 国三丁目)に住んでいたふくの長兄、 芥川道草に引き取られ、十三歳の時、 芥川家の養子となりました。芥川家 は江戸時代からの旧家で、道草は、 教養趣味が深く、俳句や南画をたし なみ、一家をあげて一中節を習い、 教養伎を見物するなど、江戸趣味の 濃い家庭でした。明治四十三年(一九 一○)十九歳で新宿に移転するまで過 ごした両国界隈は、龍之介の精神的 風土を形成しま大学在学中、同人 誌「新思潮」に「鼻」を発表して夏 漱石に激賞され、大正初期の文壇に 華やかに登場しました。初期には 「羅生門」「芋粥」などの多くの歴 史小説を残し、大正時代を代表する 短編小説家として活躍しました。 また、小説以外にも詩、俳句(高浜虚 子に師事)、 評論、随筆にも優れました。昭和 二年(一九二七)に三十五歳の生涯を 閉じました。遺稿に「西方の人」 「歯車」「或阿呆の一生」などが あります。龍之介のゆかりを慕い、 区立両国小学校の正門前には、児 童文学「杜子春」の一節を引用した 文学碑が、また、両国高校にも「 大川の水」の一節を刻んだ文学 碑が建てられています。 芥川龍之介賞 通称芥川賞。新聞・雑誌に発表され た純文学短編作品の中から、最も優 秀な新人作家に与えられる文学賞。 昭和一○年(一九三五)、当時文芸春 秋社長であった菊池寛氏が、亡友芥 川龍之介の名を記念し文学の発展を ねらい創設されました。 |

・

榛(はんのき) 稲 荷 神 社( 榛馬場跡)

葛飾北斎が娘のお栄と稲荷神社脇に

住んでいたことがあったそうです。

住 所 / 東京都墨田区両国4-34-11

葛 飾 北 斎 住 居 跡 (かつしかほくさいじゅうきょあと) 所在地 墨田区両国四丁目三十四番付近 この辺りには、江戸時代に武士が馬 術を訓練するための馬場が設けられ ていました。東西約百八十五m、南 北約二十二mの広さがあり、馬場を 囲む土手に大きな榛(はんのき)があ ったので「榛馬場」と呼ばれました 。馬場に祀(まつ)られていたのが「 榛稲荷神社」です。本所(現在の墨田 区南部)に生まれた絵師葛飾北斎は、 この稲荷神社のすぐ近くに住んでい たことがありました。北斎は九十歳 で没するまで常に新しい技法を試み 、「富嶽三十六景(ふがくさんじゅう ろっけい)」に代表される錦絵だけで はなく、肉筆画も手がけ、数多くの 作品を生み出しました。榛馬場の辺 りに住んでいた当時の様子を伝える のが、「北斎仮宅写生」(露木為一 (つゆきいいつ)筆)です。絵を描く老 いた北斎と娘の阿栄(おえい)が描か れています。阿栄も優れた絵師でし た。その暮らしぶりを飯島虚心(いい じまきょしん)は「蜜柑(みかん)箱を 少しく高く釘づけになして、中には 、日蓮の像を安置せり。火鉢の傍(か たわら)には、佐倉炭の俵、土産物の 桜餅の籠、鮓(すし)の竹の皮など、 取ちらし、物置と掃溜(はきだめ)、 一様なるが如(ごと)し」(葛飾北斎伝) と記しています。北斎がこの地に 暮らしたのは天保末年頃(一八四十 年頃)で、八十歳を越えていたと思わ れますが、絵を描くこと以外は気 にも留めないような暮らしぶりが見 てとれます。北斎は生涯で九十回以 上も転居を繰り返したとされていま すが、居所のすべてが正確に分かっ ているわけではありません。榛馬場 の北斎住居跡は、ある程度場所の特 定ができ、絵画資料も伴うものとし て貴重な例です。また、幕末明治期 に活躍した政治家勝海舟(かつかい ゅう)もこの近くで生まれ育ちまし た。海舟の父、勝小吉(こきち)の自 伝『夢酔独言(むすいどくげん)』の 中にも、榛稲荷神社についての思い 出が記されています。 昭和二十一年三月 墨田区教育委員会墨田区教育委員会 Site Associated with Katsushika Hokusai Katsushika Hokusai (1760-1849) is a famous Edo period ukiyo-e artist. He is particularly wel known for his series of prints. The Thirty-six Vieus of Mount Fuji. Hokusai’ s Daughter, Pictured here with her aged father,Was also a talented artist. The reproduction drawing entitled “Hokusai’s Temporary House” Was made by Tsuyuki Iitsu, one of Hokusai’s disciples, and he wrote that the house was near by the Hannoki Inari Shrine. It is said that Hokusai moved more thanninety times among his life. While the locations of most of his homes are unknown, we have been able to identify that Hokusai lived in this are was made by Tsuyuki Iitsu, one of Hokusai’s disciples, and he wrote that the house was near by the Hannoki Inari Shrine. It is said that Hokusai moved more than ninety times among his life. While the locations of most of his homes are unknown, we have been able to identify that Hokusai lived in this areKats Kaishu (1823-1899) was a late Edo and Meiji period statesman. He was also born and raised in this neighbornhood. Bord of Education, Sumida City |

江 戸 の 町 Site of former Han-noki Riding ground 榛(はんのき) 馬 場 跡 この辺りには、榛馬場と呼ばれた馬 場がありました。本所に住む武士の 弓馬の稽古のために設けられ、周り を囲む土手に大きな榛(カバノキ科の 落葉高木)があったところから、そう 呼ばれたようです。勝海舟の父子吉 の著書『夢酔独言』の中にも、子ど ものころの回想として、榛馬場のこ とが出ています。馬場の傍らに祀ら れていたのが、この榛稲荷神社です 。天保八年(一八三七)に亀沢町の若 者が奉納した木造朱塗の奉仕立が、 震災、戦災を逃れて今でも保存され ています。葛飾北斎も娘の阿栄とい っしょに稲荷神社脇に住んでいたこ とがあります。 奉紙立=正式の食事の時、膳の盛物の周 囲に紙をさまざまな形に折って立てる器 |

・

東京東信用金庫葛飾北斎ギャラリー

榛稲荷神社(榛馬場跡)後方の東京東信用

金庫の外壁に展示されています。

重さ約300キロの葛飾北斎のブロンズ像

が設置され、記念写真が撮れるように

なっています。

住 所 / 東京都墨田区両国4-34-11

電 話::03-5610-1111

・

両 国 橋

両国橋は江戸時代に 隅田川で千住大橋

に続いて2番目に架けられた橋。明暦

の大火後の万治2年(1659)の架橋と

いわれる。江戸時代から川開きの花火

の名所。(平成20年)3月28日、言問橋

と共に東京都の東京都選定歴史的建造

物に選定されました。

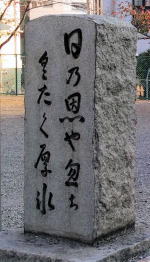

・ 大 高 源 吾 の 碑 赤穂浪士のひとりであり、 其角の弟子と伝える子葉 こと大 高 源 吾の 「日の恩やたちまち くだく厚氷」の碑。 昭和3年(1928)11月10日建立 ・  表 忠 碑 大 山 巌元帥の高さ4.5mの表忠碑は 日露戦争での戦没者慰霊碑で、明治 40年(1907)1月1日に本所区徴兵慰労 義会によって建立されている。 所在地 / 墨田区両国1-11-2 両国橋児童遊園内 |

両 国 橋 両国橋の名は、武蔵と下総との二国を 結ぶ橋であるところからこう呼ばれ たが、正式の名は、ただ“大橋”であ った。しかし新大橋も造られたため 、両国橋が正式の名となった。江戸 一の大火である明暦の振袖火事(165 7年)では、橋がなくて逃げられず、 多数の死者が出た。そのため、大火 のあと、この橋が架けられた。回向 院はその人々を弔うために建てられ 。のちに勧進相撲がもよおされるこ ととなったのである。この橋が架か ったため、本所、深川がえどの新 市街として発展ることとなった。 橋詰の両側は、賑やかな遊び場所 としても、開心だ。幕末からは、 川開きの花火もあって。江戸の市民 には喜ばれた。現在の橋は。昭和 7年(1932年)に完成した。 昭和59年3月 東 京 都 |

両 国 橋 と 百 本 杭 所在地 墨田区両国1丁目~横網1丁目 両国橋の風景を特徴づけるものの ひとつに、百本杭があります。昭和 5年(1930)に荒川放水路が完成す るまで、隅田川には荒川、中川、綾 瀬川が合流していました。そのため 隅田川は水量が多く、湾曲部ではそ の勢いが増して川岸が浸食されまし た。両国橋付近はとりわけ湾曲がき つく流れが急であったため、上流か らの流れが強く当たる両国橋北側に は、数多くの杭が打たれました。水 中に打ち込んだ杭の抵抗で流れを和 らげ、川岸を保護するためです。 しい数の杭はいつしか百本杭と呼ば れるようになり、その光景は隅田川 の風物詩として人々に親しまれるよ うになりました。江戸時代の歌舞 伎では、多くの作品の重要な場面 に「両国百本杭の場」が登場しま す。「十六夜清心」でも、冒頭に 「稲瀬川百本杭の場」がおかれて います。稲瀬川は鎌倉を流れる川 の名ですが、歌舞伎の中では隅田 川に見立てられることがあります 。観客は「百本杭」という言葉か 、この場面が実は隅田川を舞台と していることに気づくのです。百 本はそれほど人々に知られた場所 ったのです。また、明治17年(18 84)に陸軍参謀本部が作成した地 図には、両国橋北側の川沿いに細 かく点が打たれ、それが百本杭を 示しています。明治35年(1902) に幸田露伴は『水の東京』を発表 し、「百本杭は渡船場の下にて、 本所側の岸の川中に張り出たると ころの懐をいふ。岸を護る杭のい と多ければ百本杭とはいふなり。 このあたり川の東の方水深くして 、本杭の辺はまた特に深し。こゝ にて鯉を釣る人の多きは人の知る ところなり」と富士見の渡の南側 から見られた様子を綴っています くの文人が、百本杭と往時の記憶 について書き留めています。しか し、明治時代末期から始められ 護岸工事で殆どの杭は抜かれ では見られなくなりました。 平成23年(2011)3月 墨田区教育委員会 |

・

・

立 札 6 枚

1両国物語:片 葉 の 葦

江戸の町:2駒留橋跡・3藤代町跡

4江戸の町:旧両国橋・広小路跡

5忠臣蔵 赤穂浪士休息の地

6江戸の町:石尊垢離場跡

(せきそんこりばあと)

・

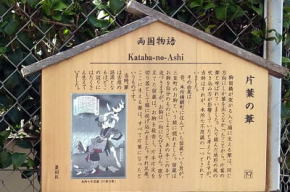

両国物語 片葉の葦

駒留橋が架かる入り堀に生える葦は、同

じ方向にしか葉を出さなかったことから片葉の葦と呼ばれていました。

両 国 物 語 Kataba-no-Ashi 片 葉 の 葦 駒留橋が架かる入り堀に生える葦は 、同じ方向にしか葉を出さなかった ことから、片葉の葦と呼ばれてい ました。入り組んだ地形の風の吹き 込み方が影響していたと考えられま すが、時はそれが、本所七不思議の 一つとされていました。その由来は ・・昔、本所横網町に住んでいた留 蔵という男が、三笠町のお駒という 娘に惚れました。留蔵はお駒を自分 のものにしようと、あの手この手で 近づきますが、お駒は一向になびき ません。を立てた留蔵は、お駒を殺 害し、片手片足を切り落として堀に 投げ込みました。それ以来、ここに 生える葦は、すべて片葉になったと いうものです。当時、葦は吉原の語 源となるほどこの辺りにはたくさん 生えていました。 |

・

江戸の町 駒 留 橋 跡

駒留橋は、この辺りにあった旧両国

橋北側の入り堀に架かっていた長さ

二間半(約四.五メートル)、幅三間(約

五.四メートル)の小さな石の橋

江 戸 の 町 Site of Komadomebashi Bridge 駒 留 橋 跡 駒留橋は、この辺りにあった旧両国 橋北側の入り堀に架かっていた長さ 二間半(約四.五メートル)、幅三間(約 五.四メートル)の小さな石の橋で、 藤代町と東両国広小路を結んでいま した。その堀の幅はもっと広いとこ ろが四間(約七.二メートル)で、奥に 行くほどだんだんと狭くなってい ました。本所七不思議の一つである 片葉の葦が生えていたので、別名、 片葉堀といわれ、盛り場の近くにあ りながら、夜になると寂しい場所で した。両国の繁華街がもっとも賑 かになる時間帯でもこの橋の周りは 森閑としていたと伝えられています 。そのせいか、夜になると、橋詰に あった自身番(町内の私設交番)のま えに夜鷹が集まり、道行く人の袖を 引いていたようです。 |

・

江戸の町 藤 代 町 跡

藤左衛門が代りに賜ったことから藤代町

と呼ばれています。回向院や向島に通じ

る要衝だったため、商家が軒を並べるか

なり賑やかな場所で本所の入口にふ

さわしい繁華街でした。

江 戸 の 町 Site-of-Fujishiro-cho 藤 代 町 跡 かつてこの辺りにあった町名です。 その由来は・・・・・享保年間(一七 一六~三五)、紀伊生まれで麹町に住 んでいた毛利藤左衛門は、自分の支 配地である西葛西領猿江村の入り堀 二万五千坪を自費で開墾し、「毛利 新田」と呼ばれていました。しかし 、これが幕府の貯木場として、残ら ず召し上げられ、その代わりにこの 土地を賜ったのです。藤左衛門が代 りに賜ったことから藤代町と呼ばれ ています。回向院や向島に通じる要 衝だったため、商家が軒を並べるか なり賑やかな場所で本所の入口にふ さわしい繁華街でした。 |

・

旧両国橋・広小路跡

幕府が防災上の理由から架け、武蔵と下

総の国を結ぶ橋なので、両国橋と呼ばれま

した。橋の上は、四方が眺望できる絶景

の場所です。

江 戸 の 町 Site of former Ryogokubashi Bridge and Hirokoji Street 旧両国橋・広小路跡 22 旧両国橋は現在の両国橋の下流約五 十メートルのこの辺りに架かってい ました。完成は万治二年(一六五九) 十二月。明暦三年(一六五七)の大火 が大災害となったため、幕府が防災 上の理由から架け、武蔵と下総の国 を結ぶ橋なので、両国橋と呼ばれま した。橋の上は、四方が眺望できる 絶景の場所で、近くは浅草の観音堂 、遠くは常陸の筑波山まで見えたよ うです。橋が架かったことで交通の 要衝となるとともに、橋の袂には火 除け地としての広小路が設けられ ました。西側(日本橋側)は「両国 広小路」といわれ、芝居小屋や寄 席、腰掛茶屋が立ち並び、東側は 向こう両国」と呼ばれ、見世物小 屋、食べ物屋の屋台が軒を連ねる繁 華街となりました。寛保二年(一七 四二)の調査では一日に二万人以上 が往来したとされています。 |

・

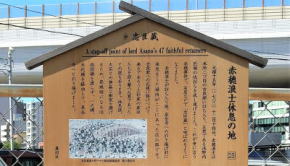

赤穂浪士休息の地

赤穂浪士が討ち入り後、泉岳寺への引き

揚げ前に休息をした場所がここにあった

広小路です。吉良家への応援に駆けつけ

て来るであろう上杉家の家臣たちを迎え

撃つ心算であったとの説もあります。休

息後、大名との無益な衝突を避けるため

、登城になる旧両国橋を渡らず、一之橋

、永代橋を経由して、泉岳寺へと引き揚げました。

忠 臣 蔵 A stop-off point of Lord Asano’s 47 faithful retainers 赤穂浪士休息の地 23 元禄十五年(一七〇二)十二月十四日 、赤穂浪士は本所二ツ目の吉良邸に 討ち入り、主君である浅野内匠頭の 仇討ちを成し遂げました。これが世 に言う赤穂事件で、芝居などで「忠 臣蔵」と呼ばれるようになりました 。赤穂浪士が討ち入り後、泉岳寺へ の引き揚げ前に休息をした場所がこ こにあった広小路です。吉良家への 応援に駆けつけて来るであろう上杉 家の家臣たちを迎え撃つ心算であっ たとの説もあります。休息後、大名 との無益な衝突を避けるため、登城 になる旧両国橋を渡らず、一之橋、 永代橋を経由して、泉岳寺へと引き 揚げました。 |

・

石尊垢離場跡

石尊とは、神奈川県伊勢原市にある大山

のことです。山頂の阿夫利神社は、商売

繁盛と勝負事に御利益があるので江戸中

期、江戸っ子が講を組み、白衣に振り鈴

、木太刀を背負った姿でお参りに出かけ

ました。出発前に水垢離を取り、体を清

めました。その垢離場が旧両国橋の南際

にありました。

江 戸 の 町 Site of Sekisonkoriba 石尊垢離場跡24 石尊とは、神奈川県伊勢原市にある 大山のことです。山頂の阿夫利神社 は、商売繁盛と勝負事に御利益があ るので江戸中期、江戸っ子が講を組 み、白衣に振り鈴、木太刀を背負っ た姿でお参りに出かけました。出発 前に水垢離を取り、体を清めました 。その垢離場が旧両国橋の南際にあ りました。川の底に石が敷いてあり 、参詣に出かける者が胸のあたりま で水につかり「さんげさんげ六根罪 障、おしめにはったい、金剛童子・ ・・・・」などと唱えながら、屈伸 を行い、そのたびにワラで作ったサ シというものを流したのです。その 賑わいは、真夏の海水浴場のようだ されています。 |

・

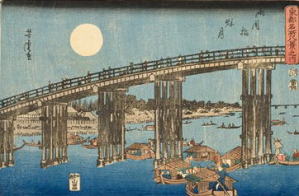

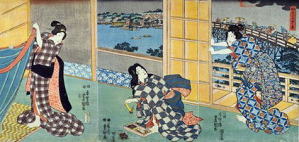

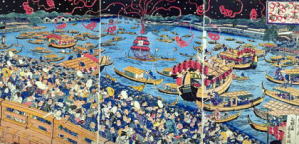

両 国 橋 錦 絵 集

名所江戸百景

両国橋大川ばた

絵師:初代歌川広重

東都三十六景 両国橋

絵師:二代歌川広重

浮絵両国夜景ノ図

絵師:五渡亭国貞

江戸両国すずみの図

絵師/初代歌川豊国

江戸高名会亭尽 両国柳橋

絵師:初代歌川広重

江戸高名会亭尽 両国柳ばし

絵師:初代歌川広重

両国夕涼之図 絵師/ 哥川豊春

東都名所八景 両国橋秋月

絵師:歌川芳虎

東都両国の夕涼 絵師:歌川房種

両国橋夕涼光景絵師:国貞改二代豊国

両国夕涼の光景

絵師:香蝶樓豊国

両国涼船遊ノ図

絵師:香蝶楼豊国

両国にわか夕立

絵師:香蝶楼豊国

両国夕景一ツ目千金

絵師:三代歌川豊国

東都両国橋渡初寿之図

絵師:一幽斎重宣

三都涼之図 東都両国ばし夏景色

絵師:五雲亭貞秀

・

両 国 花 火 資 料館

江戸の花火の歴史をはじめとした花

火の資料館。日本の花火の技術や

歴史を模型やビデオ等で解説。

住 所 / 東京都墨田区両国2-10-8

(住友不動産両国ビル1F)

料金 / 無料 営業時間 / 12:00~16:00

開館日 / 木、金、土、日

両国夕涼ミの図

絵 師:香蝶楼豊国 出版者:古勝

東都名所 両国橋夕涼全図

絵師:一立斎広重 出版者:蔦屋吉蔵

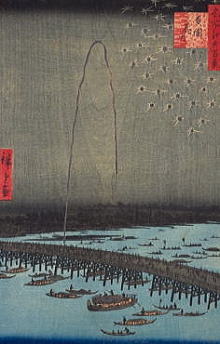

名所江戸百景 両 国 花 火

絵 師 : 広 重

出版者 : 魚 栄 刊行年 : 安 政 5

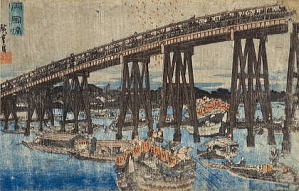

江戸名勝図会 両 国 橋

絵 師:広 重

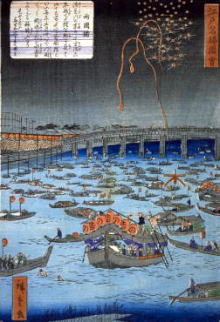

江戸自慢三十六興 両こく大花火

絵 師 : 広 重 , 豊 国

出版者:平のや 刊行年:元治1

江都名所 両 国 橋 [ 納 涼 ]

絵 師:広 重

江戸八景 両国橋の夕照

絵 師:渓斎英泉 出 版 者:山 本

新撰江戸名所 両国納涼花火ノ図

絵 師:一立斎広重

両国橋川開の図 絵 師 : 不 詳

東都両国の夕涼

絵師:房種 出版者:藤慶

刊行年:文久2

東都両国夕凉之図

絵師:貞房 出版者:山城屋甚兵衛

・

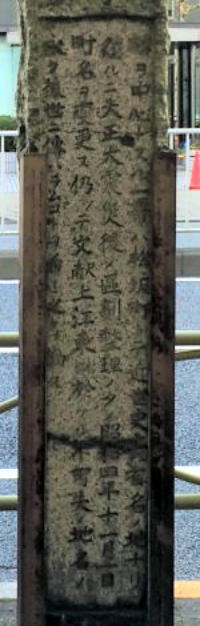

本所松坂町跡石碑

昭和7年(1932年)に区画整理で由緒ある

本所松坂町の地名が消える事を惜しん

で建てられました。

住 所 / 東京都墨田区両国3-19

昭和七年六月當町會建立

碑ヲ中心トスル一帯ハ松坂町トテ近世

史上著名ノ地ナリ

然ルニ大正大震災後ノ區劃整理ノタメ

昭和四年十一月一日

町名ヲ變更ス仍ッテ文献上江東ニ於ケ

ル不可失ノ地名ノ永ク後世ニ傳ハラ

ムコトヲ希ミ之ヲ勤ス

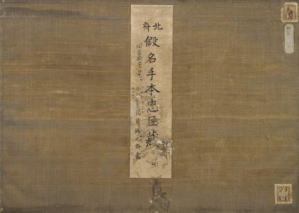

葛飾北斎仮名手本忠臣蔵

北斎仮名手本忠臣蔵表紙

仮名手本忠臣蔵1段目

仮名手本忠臣蔵2段目

仮名手本忠臣蔵3段目

仮名手本忠臣蔵4段目

仮名手本忠臣蔵5段目

仮名手本忠臣蔵6段目

仮名手本忠臣蔵7段目

仮名手本忠臣蔵8段目

仮名手本忠臣蔵9段目

仮名手本忠臣蔵10段目

仮名手本忠臣蔵11段目

・

旧 国 技 館 跡

天保4年(1883)から回向院で相撲興行

が始まったことから境内に明治42年(

1909)に建設されました。ドーム型屋

根の洋風建築で開館当時は両国元町

常設館という名前でしたが、翌年か

ら国技館という呼び方が定着し、大

鉄傘と愛称されました。

住 所 / 東京都墨田区両国2-8-10

大 相 撲 Site of former Kokugikan Arena 旧 国 技 館 跡 16 旧国技館は、天保四年 (一八三三) か ら回向院で相撲興行が行われていた ことから、明治四十二年 (一九〇九) に、その境内に建設されました。建 設費は二十八万円 (現在の価値では 七十五億円程度) です。ドーム型屋 根の洋風建築で、収容人数は一万三 千人でした。開館当時は両国元町常 設館という名前でしたが、翌年から 国技館という呼び方が定着し、大鉄 傘と愛称されました。しかし、東京 大空襲まで、三度の火災に見舞われ るなど御難続きで、戦後は進駐軍に 接収されました。返還後は日大講堂 として利用されていましたが、昭和 五十八年 (一九八三) に解体されまし た。左手奥の両国シティコアビル中 庭の円形は、当時の土俵の位置を示 しています。 墨 田区 |

国技館 ( 大鉄傘(だいてつさん) ) 跡 所在地 墨田区両国二丁目八・九番 相撲は、もともと神事であり、礼儀 作法が重んじられてきました。現代 の大相撲は、江戸時代の勧進相撲を 始まりとします。回向院境内にある 「回向院相撲記」には、天保四年 (一八三三) から国技館に開催場所が 移されるまでの七十六年間、相撲興 行本場所の地であった由来が記され ています。国技館は、この回向院の 境内に明治四十二年 (一九〇九) に建 設されました。三十二本の柱をドー ム状に集めた鉄骨の建物は大鉄傘と も呼ばれ、一万三千人収容の当時最 大規模の競技場でした。二本銀行本 店や東京駅の設計で著名な辰野金吾 が設計を監修しました。相撲興行は 、戦後もGHQに接収されていた国 技館で行われました。しかしメモリ アルホールと改称された後は本場所 の開催が許されず、明治神宮外苑や 浜町公園の仮設国技館での実施を経 て、台東区に新設された蔵前国技館 における興行に至ります。一方、接 収解除後のメモリアルホールは、日 本大学講堂となりますが、老朽化の ため昭和五十八 (一九八三) に解体さ れました。そして同六十年 (一九八 五) 、地元の誘致運動が実を結び、 JR両国駅北側の貨物操車場跡に新国 技館が完成、「相撲の町両国」が復 活しました。大鉄傘跡地は現在複合 商業施設となっていますが、中庭に はタイルの模様で土俵の位置が示さ れています。 平成二十年三月 墨田区教育委員会 |

・

回 向 院

明暦三年(一六五七)、江戸史上最悪の

惨事となった明暦大火(俗に振袖火事)

が起こり、四代将軍徳川家綱により念

仏堂が建立されたのが始まり。

住 所 / 東京都墨田区両国2-8-10

電 話 / 03-3634-7776

回 向 院 Ekoin Temple 明暦3年 (1657) に開かれた浄土宗の寺 院。振袖火事で知られる明暦の大火の 犠牲者10万人以上の無縁仏供養や、鼠 小僧の墓があります。また、明和5年 (1768) に境内で初めて勧進相撲が 行われました。 This old temple of the Pure Land School of Japanese Buddhism (Jodo-shu) is the site of a memorial to more than 100,000 victims of a great fire in the seventeenth century as well as the grave of Edo-period folk hero Nezumi Kozo |

江 戸 の 町 回 向 院 明暦三年(一六五七)、江戸史上最悪 の惨事となった明暦大火(俗に振袖 火事)が起こり、犠牲者は十万人以 上、未曾有の大惨事となりました。 遺体の多くが身元不明、引取り手の ない有様でした。そこで四代将軍徳 川家綱は、こうした遺体を葬るため 、ここ本所両国の地に「無縁塚」 を築き、菩提を永代にわたり弔うよ うに念仏堂が建立されました。有縁 ・無縁、人・動物に関わらず、生あ るすべてのものへの仏の慈悲を説く という理念のもと、「諸宗山無縁寺 回向院」と名付けられ、後に安政 大地震、関東大震災、東京大空襲な ど様々な天災地変・人災による被災 者、海難事故による溺死者、遊女、 水子、刑死者、諸動物など、ありと あらゆる生命が埋葬供養されて います。 |

相 撲 関 係 石 碑 軍(力塚) 所 在 墨田区両国二丁目八番 回向院 墨田区と相撲の関わりは、明和5年 (一七六八) 九月の回向院における初 めての興行にさかのぼります。以 後、幾つかの他の開催場所ととも に相撲が行われていました。天保四 年 (一八三三) 一〇月からは、回向院 境内の掛け小屋で相撲の定場所とし て、年に二度の興行が開かれ、賑わ う人々の姿は版画にも残されていま す。明治時代に入っても、相撲興行 は回向院境内で続いていましたが、 欧風主義の影響で一時的に相撲の人 気が衰えました。しかし、明治一七 年 (一八八四) に行われた天覧相撲を 契機に人気も復活し、多くの名力士 が生まれました。そして、明治四二 年 (一九〇九) に回向院の境内北に国 技館が竣工し、天候に関係なく相撲 が開催できるようになり、相撲の大 衆化と隆盛に大きな役割を果たし ました。力塚は、昭和一一年に歴代 相撲年寄の慰霊のために建立された 石碑です。この時にこの場所に玉垣 を巡らせ、大正五年 (一九一六) に建 てられた角力記(すもうき)と法界万 霊塔(ほうかいばんれいとう)もこの 中に移動しました。現在は、相撲興 行自体は新国技館に移りましたが、 力塚を中心としたこの一画は、相撲の歴史が七六にわたり刻まれ、現在もなお 相撲の町として続く両国の姿を象徴 しています。 平成一一年三月 墨田区教育委員会 |

・

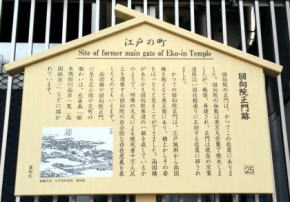

回 向 院 正 門 跡

回向院の伽藍は東京大空襲で焼失し,

戦後、再建され、正門は現在の京葉

道路沿い国技館通りに移されました

住 所 / 東京都墨田区両国2-8-10

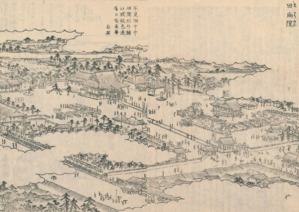

タイトル:江戸名所図会 7巻

著者:松濤軒斎藤長秋 著 他

出版者:須原屋茂兵衛 ほか

出版年月日:天保5-7 (1834 836)

名所江戸百景 両ごく回向院元柳橋

絵師:広重 出版者:魚栄

刊行年:安政4

回向院開帳参(挿絵

絵師:松濤軒斎藤長秋

江 戸 の 町 Site of former main gate of Eko-in Temple 回 向 院 正 門 跡 回向院の正門は、かつてこの位置に ありました。回向院の伽藍は東京大 空襲で焼失しましたが、戦後、再建され、正門は現在の京葉道路沿い国技館通 りに正対する位置に移されました。 かつての回向院正門は、江戸城側か ら両国橋を越えると真正面にあり、 橋上からその姿をはっきりと見るこ とができました。両国橋があたかも 回向院参道の一部を成しているかの ようで、明暦の大火による焼死者十 万人以上を埋葬する回向院の社会的 な存在意義を表したものといえます 。両国橋や回向院正門に至る広小路 や元町の賑わいは、北斎画「絵本隅 田川両岸一覧(両国納涼)」などに描 かれています。 |

・

春 日 野 部 屋 (出羽海一門)

師匠は十一代・春日野清隆

(元関脇・栃乃和歌)

住 所 / 東京都墨田区両国1-7-11

相 撲 部 屋 Kasugano Stable 春 日 野 部 屋 (出羽海一門) 師匠は十一代・春日野清隆 (元関脇・栃乃和歌)。 大正十四年(一九二五)五月、第二十 七代横綱・栃木山(八代・春日野剛 也)が、出羽海部屋から分家独立し、 創設しました。昭和三十四年(一九 五九)十月、八代・春日野の死去に伴 い、部屋所属の第四十四代横綱・栃 錦が現役のまま九代・春日野を襲名 、部屋を継承し、昭和三十五年(一 九六○)、現役、を引退するまでの 間、二枚鑑札で部屋経営にあたりま した。また、九代・春日野は昭和四 十九年(一九七四)から同六十三年(一 九八八)まで日本相撲協会理事長を務 めました。平成二年(一九九〇)一月、 九代・春日野の死去に伴い、部屋付 の中立親方(第四十九代横綱・栃ノ海 )が部屋を継承、十代春日野晃将を襲 名しました。平成十五年(二○○三 )二月、十代・春日野の定年退職に伴 い、部屋付の竹縄親方(元関脇・栃 乃和歌)が十一代・春日野を襲名し、 部屋を継承、今日に至っています。 |

・

(お店・工場関係)

・

半生菓子 両国とし田

お店の中は春を感じます!この暖か

さは何処から来るのでしょう?

住 所:東京都墨田区両国4032-19

電 話: 03-3631-5928

営業時間 : 9:30~19:00

定休日 : 日曜日、祝日

・

元禄二八そば 両国玉 屋

創業は大正8年(1919年)で100年以上

の歴史があります。

住 所:東京都墨田区両国3-21-16

電 話: 03-3631-3844

営業時間 : 11:00~15:00(L.O.)

17:00~20:30(L.O.20:00)

日曜営業

定休日 : 木曜日

墨田区内循環バス時刻表

(すみだ百景 すみまるくん、すみりんちゃん)