・

スカイ姫のつぶやき街角南部ルート6

江島杉山神社入口

(宮戸川長縄━千絵の海━) |

・

・

葛 飾 北 斎 ⑧

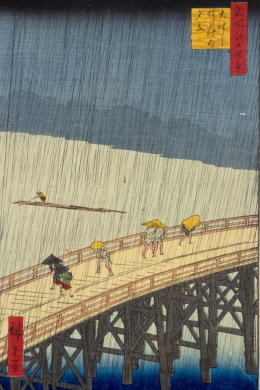

宮戸川長縄━千絵の海━

水が織り成す造形美と漁師たちを描い

た「千絵の海」シリーズの一枚。浜町

河岸から見た 宮戸川の漁風景と、両国

界隈の景観が描かれています。

住 所/東京都墨田区両国1丁目11番地

葛 飾 北 斎 ⑧ 宮戸川長縄━千絵の海━ Chie no Umi:Miyatogawa Naganawa (Sea at Chie: Long-line Fishing on theMiyato River) 水が織り成す造形美と漁師たちを描い た「千絵の海」シリーズの一枚。浜町 河岸から見た 宮戸川の漁風景と、両国 界隈の景観が描かれています。宮戸川 とは、江戸時代の隅田川 下流の呼称の 一つ。長縄は、一本の幹糸から多くの 釣糸を垂らす釣法のことです。奥の建 物は幕府の軍船を係留する「御船蔵( おふなぐら)」で、今の千歳一丁目か ら新大橋に かけての一帯にありました。4800坪の土地に14棟の船蔵が並び、徳 川家光が新造した 軍船形式の御座船 ていたことから、この一帯は 「御船 蔵安宅町」と呼ばれていました。 A print from the Sea at Chie series composed with formative art depicting the interwoven water and fishermen. The fishing scene on the Mi yato River as seen from the banks of Hamacho shows a Panorama of the neighborhood of Ryogoku.The Miyato River was one of the names of a downri ver portion of the Sumida River during the Edo Era.Long-line fishing is a method of fishing in which many hooked line lead off from a single main line. The buil ding at the rear are the Ofunagura boathouses in which the Shogun's mili tary vessels were stored, and this consists of an area from Chitose 1-chome to Shin-Ohashi Bridge today. Fourteen boart houses were lined up along an area of land 4,800 tsubo(15,864 square meters) in size, and this piece of land was called Ofunagura Atakecho owing to the fact that lemitsu Tokugawa's newly-build state barge, the Atake Maru, which as umed the shape of a military vessel, was also anchored here. |

・

忠臣蔵・一 之 橋

一之橋は長さ13間、巾2間半ほどありまし

た。堅川 の両岸には全国から水運でもた

らされる様々な物品を 扱う商家や土蔵な

どが建ち並び、橋を行き交う人々も 多く

、大いに賑わいました。赤穂浪士が泉岳

寺に引き 揚げる際に最初に渡った橋とし

ても知られています。

住 所 / 東京都墨田区両国一の橋通り

忠 臣 蔵 一 之 橋 幕府は低湿地であった本所の開発にあ たり、洪水の被害を最小限に止めるた め排水路を碁盤目状に開削し、掘り出 した土を陸地の補強、嵩上げに利用し ました。排水路は隅田川 に対し縦・横 に開削されました。万治二年(一六五九 )、縦の代表格、堅川の開削と同時に架 けられ、隅田川から入って一ツ目の橋 という意で命名されたのが、この一之 橋で長さ十三間、 巾二間半ほどありま した。堅川の両岸には全国から水運で もたらされる様々な物を扱う商家や土 蔵などが建ち並び、橋を行き交う人々 も多く、大いに賑わいました。一之橋 は、 赤穂浪士が泉岳寺に引き揚げる際 に最初に渡った橋としても知らています |

・

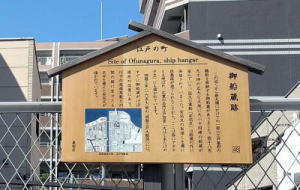

御 船 蔵 跡

この辺りから新大橋にかけての一帯 に江

戸幕府の艦船 を格納する御船蔵がありま

した。4890坪の広大 な土地に大小14棟の

船蔵が並んでいて、巨大な軍船 「安宅あ

たか丸」は船蔵の外に係留されていました

住 所 / 東京都墨田区千歳1-5-15

電 話 / 03-3631-8273

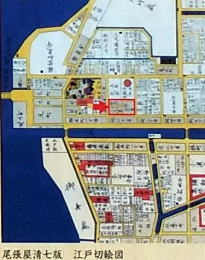

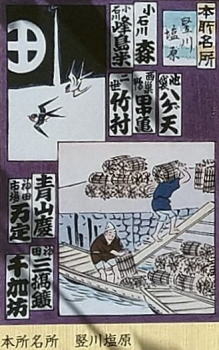

タイトル:名所江戸百景

大はしあたけの夕立 著者:広重

出版者:魚栄 出版年月日:安政4

本 所 深 川 絵 図

江戸の町 Site of Ofunagura, ship hangar 御 船 蔵 跡 48 この辺りから新大橋にかけての一帯 に江戸幕府の艦船を格納する御船蔵が ありました。 四千八百九十坪の広大な 土地に大小十四棟の船蔵が並んでいて 、巨大な軍船「安宅(あたか)丸」は船 蔵の外に係留されていました。安宅丸 の取り壊しを機に供養塔が建てられた ことから、 ここは俗にアタケとも呼ば れ、広重の名所江戸百景「大はしあた けの夕立」にも描かれています。 明暦 三年(一六五七)頃の「明暦江戸大絵図」 には、すでに御船蔵がほぼ現在の位置 にあり、 川下の尾張屋敷との間の堀に 堂々たる天守を備えた安宅丸が描かれ ています。 |

・

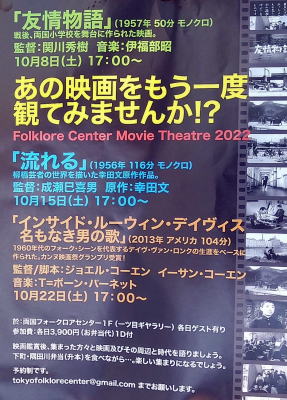

両国フォークロアセンター

60年代よりウディ・ガースリーのフィル

ム上映会などを 手がけていた國崎清秀氏

が、1970年に始めたイベント スペースで

あり、まだライブハウスなどという言葉

もない 時代に定期的にライブやフィルム

上映会を行い、高田渡ら 日本のフォーク

勢のみならず、外国のミュージシャンも

多くここで演奏を繰り広げた「伝説」が

残っている。

住 所 / 東京都墨田区千歳1-5-15

電 話 / 03-3631-8273

・

相 生 町 跡

1688(元禄元)年~1697(元禄10)年にかけ

て、本因坊拝領屋敷、川筋常設請負者の

助成地等 となり、相生町1~5丁目が誕生

祝賀の意をもって相生町の名前が付けら

れたそうです。

慶応4年5月12日(1868年7月1日)、

江戸府に所属。

住 所 / 東京都墨田区両国2丁目2

江 戸 の 町 Site of former Ai oi-cho 相 生 町 跡 ここから東側は相生町といわれていま した。嘉永五年(一八五二)の本所絵図 によると、一之橋から二之橋東側にか けての堅川沿いが相生町となっていま す。元禄二年(一六八九) から徐々に町 屋ができていったようです。町名は、 おめでたい言葉である「相生」が つけ られました。なお、旧両国橋の東詰め 、隅田川と堅川が交差する角地が、相 生と対 をなす「尾上」町と名付けられ ました。相生町五丁目(現、緑一丁目) には、俳人の小林 一茶が、深川の愛宕 神社居住の後に文化元年(一八〇四)十 月頃から祖母の三十三回忌に 郷里に旅 立つまでの文化五年(一八〇八)まで住 んでいました。 墨 田 区 |

・

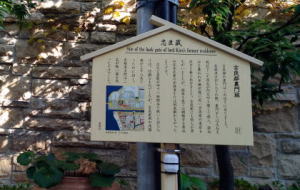

忠 臣 蔵

吉 良 邸 裏 門 跡

赤穂浪士討ち入りの際に大石主税以下24名

が侵入 した所。約2500坪の広大な敷地

だったそうです。

住 所 / 東京都墨田区両国 3-10

忠 臣 蔵 Site of the back gate of lord Kira’s former residence 吉 良 邸 裏 門 跡 31 吉良邸の裏門はこの辺りにありました 。赤穂浪士討ち入りの際、裏門からは 大石主税 以下二十四名が門を叩き壊し て侵入、寝込みを襲われ半睡状態に近 い吉良家の家臣を 次々と斬り伏せまし た。吉良家にも何人か勇士がいました が、寝間き姿では鎖帷子を 着込み完全 武装の赤穂浪士には到底適わなかった ようです。広大な屋敷の中で一時間 余 り続いた討ち入りは、壮絶なものでし たが、吉良家側の死傷者が三十八名だ った のに対し、赤穂浪士側は二名が軽 い傷を負っただけでした。 墨 田 区 |

・

江 東 義 塾 跡

文豪、夏目漱石が明治十九年 (1886) から

約1年間 教師をしていた私立学校跡。

当時漱石は、大学予備門 (一高) で学んで

いました

住 所 / 東京都墨田区両国 3-9-1

江 東 義 塾 跡 絵 画 と 文 学 Site of former Koto Gijuku Schoo 文豪、夏目漱石が明治十九年 (一八八六) から約一年間教師をしていた私立学校 江東義塾はこの辺りにありました。当 時漱石は、大学予備門 (一高) で学ん で いましたが、ここで教師をするよう になってから、さらに学業に励み、ほ とんど の教科で主席でした。漱石は 「夏目漱石全集」(筑摩書房)の「談話 」の中で、 「その私学は有志が協同で 設けたもので、・・・ 月に使えるお金は五円で、 少額である が、不足なくやって行けた。時間も、 午後二時間だけで、予備門から 帰って 来ておしえることになっていた。だか ら、夜は落ち着いて自由に自分の 勉強 をすることができた。」といったこと が書かれています。 墨 田 区 |

・

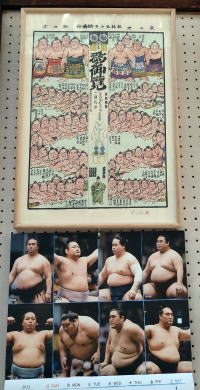

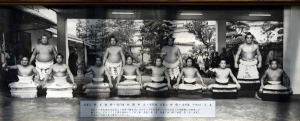

相 撲 写 真 資 料 館

歴代の横綱や力士の暮らしの写真と

資料が 展示されています。

住 所:東京都墨田区両国3-13-2

電 話 : 03-3631-2150

開 館:火 10:00~17:00

(初・5月・9月場所中は毎日)

・

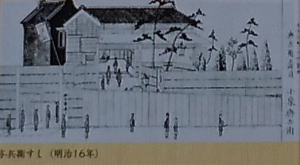

与 兵 衛 鮨 発 祥 の 地

この横町の左手に, 江戸握り鮨発祥といわ

れる 与兵衛鮨がありました。文政の初め

に, 初代・ 小泉与兵衛(1799 ~1858)によ

り大成されました。

住 所 / 東京都墨田区両国 1-8

与 兵 衛 鮨 発 祥 の 地 所 在 墨田区両国1丁目8番 この横町の左手に, 江戸握り鮨発祥とい われる与兵衛鮨がありました。文政の 初めに, 初代・小泉与兵衛(1799 1858) により大成されました。小泉与兵衛は, 霊岸島の生まれ でしたが, 次々と商売 を替えて, 本所で暮らすようになりま した。その頃に, 大阪風の 押し鮨にあ きたらず, これを江戸風に鮮度を保ち, 手早く造る方法を工夫しました。 始 めは, 毎日岡持に鮨を入れて売り歩き ましたが, 評判を呼ぶようになり, 屋台 を出し, 後には店舗を開くほどになり, 殺到する注文に追いつけない繁盛ぶり だったと伝え られます。当時の狂歌 きょうかにも「鯛比良目ひらめいつも 風味は与兵衛ずし買手は 見世にまっ て折詰」などと人気のほどを伺うこと ができます。また, 食通の武士の注文 に応じて与兵衛が創案した「おぼろの 鮨」も大変な人気となりました。屋台 出したことも人気に拍車をかけました。 以後, 昭和5年に惜しくも廃業しました。 平成12年3月 墨田区教育委員会 |

・

江 戸 の 町

与 兵 衛 す し 跡

江戸前の握り鮨ができたのは、約200年前

の文政年間 で、小泉与兵衛が考案したと

いわれています。当時は 鮨といえば大阪

風の押し鮨ばかりだったところを、酢 で

締めた飯の上に、ワサビをはさんでネタ

を乗せて握 られたものを屋台で立ち喰

いするという新しいスタ イルは、一挙

に江戸っ子の人気となりました。

住 所 / 東京都墨田区両国1-8-11

江 戸 の 町 Site of the former Yohei Sushi 与兵衛すし跡 27 現代に伝わっている江戸前の握り鮨が できたのは、約二百年前の文政年間で 、小泉与兵衛が考案したといわれてい ます。当時は鮨といえば大阪風の押し 鮨ばかりだった ところを、酢で締めた 飯の上に、ワサビをはさんでネタを乗 せて握られたものを 屋台で立ち喰いす るという新しいスタイルは、一挙に江 戸っ子の人気となりました。 与兵衛 は、握り鮨を岡持に入れて盛り場を 売り歩くことから始め、屋台、裏店 での 店売りを経て、文政七年(一八二 四)に元町(両国一丁目)に「華屋」と いう屋号の店を 開き大繁盛しました。 この成功によって鮨屋という形態が確 立し、その軒数が増える に従って、職 人が腕を競うようになり、一大食文化 を築きました。 |

・

鬼 平 情 景

料 亭 「井 筒」

Upmarket restaurant “Izutsu” in the

novel “Onihei”

小説「鬼平犯科帳 麻布ねずみ坂」に登

場する料亭 で、この辺りにあったとされ

ています。この小説 には、裏の世界の人

間がたくさん出てきます。

住 所 / 東京都墨田区両国1-8-11

鬼 平 情 景 Upmarket restaurant “Izutsu”in the novel“Onihei” 料亭「井 筒」 28 小説「鬼平犯科帳 麻布ねずみ坂」に 登場する料亭で、この辺りにあったと されています。この小説には、裏の世 界の人間がたくさん出てきます。羽沢 の嘉兵衛もその一人です。 表向きは 両国で「井筒」という大きな料亭を経 営していますが、裏では土地の盛り場 に にらみをきかす香具師の元締で、 江戸市中の暗黒街では知らない者はい ません。大阪で たいへん羽ぶりがい い香具師の元締、白子の菊右衛門と親 交が深く、その菊右衛門の 依頼で、鬼 平を暗殺しようとします。その計画は 失敗に終わりますが、嘉兵衛はそ の後 も鬼平の手を焼かせます。 |

・

出 羽 海 部 屋 (出羽海一門)

初代・出羽海は、天明から寛政年間(1781

~1800年) に活躍した前頭筆頭・出羽ノ

海金蔵(のちに、運右衛門) で、年寄資格

を得て、出羽ノ海部屋を創設しました。

大正6年(1917)1月場所から大正10(1921)

5場所まで、 十場所連続で出羽海部屋所

属力士が優勝(栃木山五回、 大錦四回、

常ノ花1回)していますが、これは現在で

も 破られていない大相撲記録です。

住 所 / 東京都墨田区両国2-3-15

相 撲 部 屋 Dewanoumi Stable 出 羽 海 部 屋 (出羽海一門) 師匠は、十一代・出羽海昭和(元小城の 花)。出羽海部屋は現存する部屋では、 最多の九人の 横綱を輩出したほか、三 人が相撲協会理事長を務めるなど、相 撲界の名門中の名門、十二部屋 からな る出羽海一門の中心す。その歴史は古 く、初代・出羽海は、天明から寛政年 間 (一七八一~一八〇〇年)に活躍した 前頭筆頭・出羽ノ海金蔵(のちに、運右 衛門)で、年寄資格を得て、出羽ノ海部 屋を創設しましたが、文化五年(一八〇 八)に部屋はいったん閉じられたと さ れています。現在の出羽海部屋は、文 久二年(一八六二)、桂川立吉が出羽ノ 海を襲名、出羽 海部屋を創設したもの で、以来、今日まで連綿と継承されて います。大正六年(一九一七)一月場所 から大正十年(一九二一)五月場所まで 、十場所連続で出羽海部屋所属力士が 優勝(栃木山 五回大錦四回、常ノ花一 回)していますが、これは現在でも破ら れていない大相撲記録です。 墨 田 区 |

・

相 撲 部 屋

Izutsu Stable

井 筒 部 屋 (時津風一門)

明治時代、七7代・井筒 (第16代横綱・

初代西ノ海) によって創設

住 所 / 東京都墨田区両国2-2-7

相 撲 部 屋 Izutsu Stable 井 筒 部 屋 (時津風一門) 師匠は、十四代・井筒好昭 (元関脇・ 逆鉾) 。 明治時代、七代・井筒 (第十 六代横綱・初代西ノ海) によって創設 。昭和十九年 (一九四四) 九月、九代 ・井筒の死去に伴い一時消滅。昭和二 十二年 (一九四七) 六月、元幕内・鶴ヶ 嶺道良 が十代・井筒を襲名し、井筒 部屋を再興しましたが、昭和四十九年 (一九七四) 四月、十一代 井筒は井筒 の年寄り名跡を返上、陸奥を襲名、 陸奥部屋へ名称変更し、井筒部屋は再 度消滅 しました。同年七月、九重部 屋所属の第五十二代横綱・北の富士が 引退、十二代・井筒を襲名、九重部屋 から分家独立して井筒部屋を創設しま したが、昭和五十二年 (一九七七) 十一月、十一代・ 九重の死去に伴い 十二代・九重を襲名、九重部屋を継承 したため、井筒部屋の名称はここでも 一時消滅しました。翌月の同年十二月 、君ヶ濱親方 (元関脇・鶴ヶ嶺) は、 昭和四十七年 (一九七二)、井筒部屋か 君ヶ濱部屋をを創設していたが、十三 代・井筒昭男を 襲名、部屋名称を井筒 部屋に変更し、今日に至っています。 墨 田 区 |

・

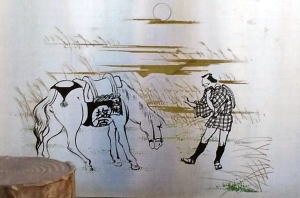

江 戸 の 町

塩 原 太 助 炭 屋 跡

太助は、文化年間 (1804~1817) の商人で

、18才で江戸 に出、職を変えながら四42

才で炭屋山口屋に奉公しまし た。独立後

、木炭の粉を丸くこね固めた炭団が辺り

、 「本所に過ぎたるもの二つあり、津軽

屋敷に炭屋塩原」 と謳われるほどの成功

を収めました。

住 所 / 東京都墨田区両国3丁目3-1

江 戸 の 町 Site of Shiobara Tasuke’s shop 塩 原 太 助 炭 屋 跡 42 ここに、塩原多助 (一七四三~一八一 六) の炭屋がありました。 太助は、文 化年間(一八〇四~一八一七) の商人で 、当時の本所相生町二丁目に炭屋を 開 きました。十八才で江戸に出、職を変 えながら四十二才で炭屋山口屋に奉公 しました。 独立後、木炭の粉を丸くこ ね固めた炭団が辺り、「本所に過ぎた るもの二つあり、 津軽屋敷に炭屋塩原 」と謳われるほどの成功を収めました 。名人と呼ばれた落語家三遊亭圓朝は その人生を「塩原多助一代記」として 作品化しました。故郷、上野国 (現在 の群馬県みなかみ町) にいた頃の愛馬 との悲しい別れや江戸での苦労の末 に成功を収めていく姿に共感が集まり 、 その後も芝居や講談、浪曲などの数 多くの題材になりました。 墨 田 区 |

・

塩 原 橋

江戸時代の末、裸一貫から、「本所に過ぎ

たるものが 二つあり、津軽屋敷に炭屋塩

原」と歌に詠まれるほど の成功を収めた

豪商、塩原太助が近くに住んでいた こと

から、それに因んで付けられました。

住 所 / 東京都墨田区両国三丁目1番から

千歳一丁目9番

塩 原 橋 の 由 来 塩原橋は関東大震災の復興事業の一つ として、昭和3年11月に架けられまし 。当時は 木橋でしたが、昭和29年3月 、現在の鋼桁橋に架け替えられたもの です。橋名は 江戸時代の末「本所には 過ぎたるものが二つあり、津軽大名炭 屋塩原」と謳われた 塩原太助がこの辺 りに住んでいたことから、それに因ん で付けられたものです。 太助は上州( 群馬県)沼田から江戸に出て薪炭商人 として成功した人ですが、その立志伝 は明治の初め、南二葉町(亀沢3丁目) に住んでいた三遊亭円朝によって人情 話に仕立て られ、その後浪花節や演 にもなりました。歌舞伎の「塩原多助 一代記」は明治25年 に初演され、愛馬 の別れで大変な評判をとったそうで す。天明元年(1781)当時、本所 相生町 (両国3丁目)に住んでいた太助が、亀戸 天神に寄進した燈篭は今も 境内に残っ ています。 平成4年3月 墨 田 区 |

・

烏亭焉馬居住の地

江戸時代中期に活躍した戯作者、狂歌師

で、江戸落語 を中興した人物で、 寛保

3年 (1743) に本所相生町3 丁目(現墨田区

両国四丁目) に生まれ、文政5年 (1822)

に亡くなるまで堅川沿いに住まいを構え

した.

所 在 地 / 東京都墨田区千歳2-14

烏 亭 焉 馬 居住の地 所在地 墨田区千歳二丁目十四番 烏亭焉馬は江戸時代中期に活躍した戯 作者、狂歌師で、江戸落語を中興した 人物です。 本名は中村英祝、通称を和 泉屋和助、居住地にちなみ立川焉馬と も名乗りました。 寛保三年 (一七四三) に本所相生町三丁目(現墨田区両国四丁 目) に生まれ、文政五年 (一八二二) に 亡くなるまで堅川沿いに住まいを構え たことから、太田南?は『太平楽紀文 』 の序文で、「相生町のはへぬき」と 呼びました。焉馬の父は大工棟梁、兄 も山形庄内藩 お抱えの棟梁でした。演 劇や茶番に通じ、俳諧や狂歌を嗜むな ど町人としては余裕のある暮らしぶり でした。隠居の後は町大工棟梁として 采配を振るい、家族は足袋屋や香道を 営み、 さらにゆとりが増えます。多く の文人と交流があった焉馬は、その 人脈をもとに精力的に 活動します。ま ず、作品として両国の見世物を題材と した滑稽本や、現在でも上演される 人 気演目「碁太平記白石噺」などが発表 されます。天明六年 (一七八六) 、向島 の料亭 武蔵屋にて「落噺 の会」が行われました。焉馬の狂歌師 仲間や競演作者たちが 百人余り集い、 その中には焉馬が贔屓にする五代目市 川團十郎もいました。その後、焉馬 の 自宅などで定会 (月例会 が開かれるよ うになり鹿野武左衛門以来途絶えてい た落語が 復活しました。この流れから 初代三笑亭可楽や初代三遊亭圓生らの職業落語家が誕 生し、現在に伝統をつないでいます。 ゆえに焉馬は、江戸落語中興の祖と呼 ばれています。現在、牛嶋神社の境内 にある焉馬の狂歌碑 (墨田区登録有形文化財)には 「いそがずば濡れまじものと 夕立の西とよりはるる堪忍の虹」 談州楼 烏亭焉馬」、 裏面には 「文化七???三 月吉日建 本所堅川相生町 中村和助英祝」 と刻まれています。 墨田区教育委員会 |

・

(お店・工場関係)

墨田区内循環バス時刻表

(すみだ百景 すみまるくん、すみりんちゃん)