・

スカイ姫のつぶやき街角南部ルート8

元徳稲荷神社入口~本所中学校入口

(菊川駅前) 武庸道場跡 |

|

|

の主錨(アンカー) |

(ジャパニーズ・レストラン 三州家) |

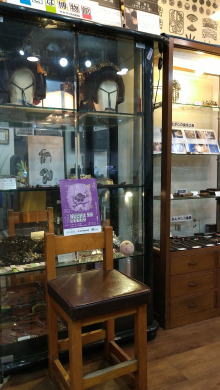

錺かんざし博物館 |

・

・

宮 田 製 作 所 跡

新式猟銃の開発・量産に努めていまし

たが、狩猟法改正の影響などもあって

国産猟銃の需要は減退し、新たな産業

として自転車生産を主力にすべく方向

転換を計りました。アメリカ製の自転

車をモデルとした「旭号」を第五回内

国勧業博覧会に出品して高い評価を受

け、以後、本格的に自転車の製造を手

がけるようになりまた。

所在地 / 東京都墨田区菊川3-3

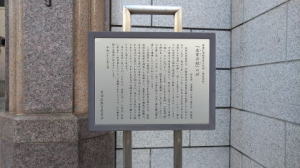

宮 田 製 作 所 跡 所在地 墨田区菊川三丁目三番 宮田製作所は、宮田栄助(一八四 〇~一九〇〇)が、明治十四年(一 八八一)に京橋区木挽町一丁目(現 中央区銀座)に創設した宮田製銃所 から始まりました。栄助はもと笠間 藩抱えの鉄砲鍛冶師で、廃藩後、砲 兵工場に勤めながら資金を貯え、資 本家大倉喜八郎の後援を得て工場を 開設しました。当地 (本所区菊川町) に工場を移したのは明治二十三年(一 八九〇)のことで、次男政治郎 (一 八六五~一九三一 後の二代目宮田 栄助)が協力しました。政治郎は父 と同じく鉄砲鍛冶の修行経験をもつ 在来技術者の一人でしたが、田中久 重工場 (東芝の前身) などに勤めた ことから近代的技術にも通じ、外国 人からの依頼を受けて自転車修理を 手がけるようになりました。新工場 の開設後は旋盤など先進的な工作機 械を導入し、新式猟銃の開発・量産 に努めていましたが、狩猟法改正の 影響などもあって国産猟銃の需要は 減退し、新たな産業を興す必要が生 じました。そこで自転車生産を主力 にすべく、政治郎は方向転換を計っ たのです。政治郎は鋼棒を穿孔する 銃身製造技術を活かし、工場移転後 、安全型自転車の試作に成功しまし た。明治三十三年 (一九〇〇) には 商号を宮田作所に改称し、同三十六 年にはアメリカ製の自転車をモデル とした「旭号」を第五回内国勧業博 覧会に出品して高い評価を受け、以 後、本格的に自転車の製造を手がけ るようになりました。 平成二十七年五月 墨田区教育委員会 |

・

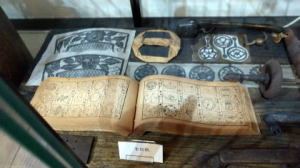

名刺と紙製品の博物館 山櫻

楽しい紙製品のグッズの数々が展

示されていて、紙製品を使ったワ

ークショップなどが開かれてい

ます。又、名刺の製造に関わる

古い機械が展示されています。

所在地 :東京都墨田区立川3-1-7

株式会社 山櫻 墨田支店 3F

開館時間 : 前10時から午後5時

電 話 : 5625-0630

・

長谷川平蔵・遠山金四郎屋敷跡

平蔵十九歳の明和元年(一七六四)、

父平蔵宣雄の屋敷替えによって築地

からこの本所三之橋通りの千二百三

十八坪の邸に移りました。天明6年

(1786)、御先手弓頭に昇進して火

付盗賊改役につき、8年間の在職中

に石川島の人足寄場を創設したり

、多くの犯罪者を更生させたこと

で有名です。

所在地 : 東京都墨田区菊川3-16-2

長谷川平蔵・遠山金四郎住居跡 住所 墨田区菊川三丁目十六番地二号 長谷川平蔵宣以は、延享三年(一七四 六)赤坂に生まれました。平蔵十九歳 の明和元年(一七六四)、父平蔵宣雄 の屋敷替えによって築地からこの本 所三之橋通りの千二百三十八坪の邸 に移りました。ここは屋敷地の北西 端にあたります。長谷川家は家禄四 百石の旗本でしたが、天明六年(一七 八六)、かつて父もその職にあった役 高千五百石の御先手弓頭に昇進し、 火付盗賊改役も兼務しました。火付 盗賊改役のことは、池波正太郎の 「鬼平犯科帳」等でも知られ、通例 二、三年のところを、没するまでの 八年間もその職にありました。また 、特記されるべきことは、時の老中 松平定信に提案し実現した石川島の 「人足寄場」です。当時の応報の惨刑 を、近代的な博愛・人道主義による 職場訓練をもって、社会復帰を目的 とする日本刑法史上独自の制度を創 始したといえることです。寛政七年 (一七九五)病を得てこの地に没し 、孫の代で屋敷替となり、替わって 入居したのは遠山左衛門尉景元です 。通称は金四郎。時代劇でおなじみ の江戸町奉行です。遠山家も家禄六 千五百三十石の旗本で、勘定奉行な どを歴任し、天保十一年(一八四〇 )北町奉行に就任しました。この屋 敷は下屋敷として使用されました。 屋敷地の南東端にあたる所(菊川3 丁目16番13号)にも住居跡碑が建っ ています 平成十九年三月 墨田区教育委員会 |

・

長谷川平蔵・遠山金四郎屋敷跡

所在地 / 東京都墨田区菊川3-16-13

医療法人社団丸山会 丸山歯科医院前

長谷川平蔵・遠山金四郎屋敷跡 この一帯は江戸時代に火付盗賊改役、 長谷川平蔵や江戸町奉行、遠山左衛門 尉景元(遠山金四郎)が暮らしていた 屋敷跡です。長谷川家は家禄四00石 の旗本でした。平蔵宣以一九歳の明治 元年(一七六四)父平蔵宣雄の屋敷替 えにより築地から本所三の箸通り菊川 の一二00坪余りの屋敷へ移りました 。 宣以は火付盗賊改役として通例二 ~三年の任期のところ、没するまで 八年に及び在職し盗賊逮捕に実績を 上げました。 池波丈太郎の「鬼平犯 科帳」はその情景を彷彿させます。 また職業訓練をもって社会復帰を目 的とする石川島の人足寄場(にんそ くよせば)を提案、実現させました 。 寛政七年(一七五九)病のために 五0歳で本所の屋敷で没しました。 その後、弘化三年(一八四六)に孫 の四代目平蔵の屋敷替えにより、江 戸町奉行遠山左衛門尉景元(遠山金 四郎)の下屋敷になりました。 遠山 金四郎は江戸北町奉行に天保一一年 (一八四〇)に任命されました。金 四郎は天保一四年(一八四三)奉行 を罷免されますが、老中水野忠邦失 脚後の弘化二年(一八四五)三月再 び南町奉行として任命されました。 以後、名奉行の名を残す評判を集め 「遠山の金さん」として浪曲や講 談に登場するほど人々にも慕われ ました。 天保改革で弾圧を受けた歌 舞伎を浅草若町に再生したことは 金四郎の尽力によると伝えられてい ます。 この地は江戸の町人感覚にも 通じ治安に貢献した二人のゆかり の土地です。 平成十五年十一月十日 |

・

安 兵 衛 公 園

赤穂浪士四十七士

堀部安兵衛武庸道場跡

所在地 : 東京都墨田区立川3-15-6

忠 臣 蔵 堀 部 安 兵 衛 道 場 跡 安兵衛は越後国新発田藩(現・新潟県 新発田市)溝口家家臣中山弥次右衛門 の嫡子として生を受ける。高田馬場 の決闘での助太刀の大立ち回りで一 躍有名になり、赤穂藩浅野家家臣堀 部弥兵衛に見込まれ婿養子となる。 そして家督を継ぎ堀部安兵衛武庸(た けつね)と名のる。此の地、林町五丁 目に紀伊国屋店(だな)の二軒を借り 長江長左衛門と称して剣術道場を開 き、江戸急進派の中心的人物として 吉良邸討ち入りの機会を探っていた 。討入り当夜の同志終結場所の三ヶ 所のひとつであり、行装を整え出撃 していった場所である。また、道路 を挟み東の徳右衛門町一丁目には杉 野十平次が杉野九一右衛門と称して 、長十郎店(だな)一軒をかり住んで いた。 |

忠臣蔵」討ち入り出発の地―吉良邸を 目指すー「吉良邸討ち入り」集結地の ひとつ、堀部安兵衛の剣術道場はこの 辺りにあった。ここから安兵衛らが、 杉野十平次宅や前原伊助宅を出発した 浪士と共に、表門と裏門の両門から 吉良邸へ討ち入ったのは元禄15年12月 14日寅の刻。明け方には討ち取りの合 図が鳴り響く・・・。吉良邸まではわ ずかな距離だが、「松の廊下事件」か ら1年と9か月、ここに至るまでの道の りは、長く、険しいものであったに ちがいない。 ―The Point of Departure of “Chushingura”, the 47 Ronin on Their Way to Raid the Kira Residence to Avenge their Master―Before their raid of the Kira residence, this was one of the gathering places of the 47 ronin(masterless samurai), nd the kendo dojo (Japanese wordsmanship training hall) of warrior Horibe Yasube, one of the ronin. From this place, Yasube and his men, along with other ronin who came from the residences of Sugino Juheiji and Maehara Isuke, raided the kira residence from its front and back gates during the early hours of Decenber 14, 1702. You can almost hear the raid’s clanging signal during the early dawn… もっと討ち入りルートのまち歩きを 楽しみましょう(多言語サイトへ) Enjoy more of the raid route (Get more information in your lanuage) |

↓

↓

・

・

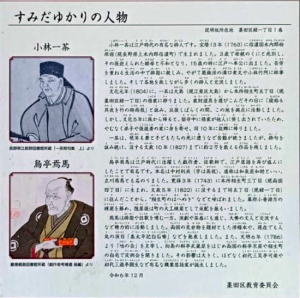

すみだゆかりの人物案内板

文化元年(1804)に、本所相生町五丁

目(現墨田区緑一丁目)の借家に住んだ

江戸時代の有名な俳人小林一茶と

江戸時代に活躍した戯作者、狂歌師で、

江戸落語を再び盛んにしたことで有名な

烏亭焉馬

住 所 / 東京都墨田区緑1-1

すみだゆかりの人物 説明版所在地 墨田区緑一丁目1番 小林一茶は江戸時代の有名な俳人です。宝暦13(1763)に信濃国水内郡 柏原宿(源長野県上水内郡信濃町)で生ま れました。3歳で母親のくにと死別し 、その後迎えられた継母と不和となり、15歳の時に江戸へ奉公に出ました。 苦労を重ねる生活の中で俳諧に親しみ 、やがて葛飾派の溝口煮丸や小林竹阿 に師事しました。そして各地を旅しな がら多くの俳人と交流しました。 文化元年(1804)に、一茶は大島(現 江東区大島)から本所相生町五丁目(現 墨田区緑一丁目)の借家に移りました。家財道具を運びこんだその日に「寝始 る其夜を竹の時雨哉」と詠み、以後し ばらくの間、この地を拠点に活動しま した。しかし、文化5年に旅から帰る と、留守中に借家が他人に貸し出され ていたため、やむなく弟子や後援者の 家に身を寄せ、同10年に故郷に帰り ました。一茶は、晩年も妻と子どもた ちの死に遭うなど苦難が続きましたが 、俳句を詠み続け、没する文政10年 (1827)までに約までに約2万を数 える作品を残しました。 烏亭焉馬は江戸時代に活躍した戯作者 、狂歌師で、江戸落語を再び盛んに したことで有名です。本名は中村利貞 (字は英祝)、通称は和泉屋和助といい 、 立川焉馬とも名のました。寛保3年( 1743)に本所相生町三丁目(現両 国四丁目)に生まれ、文政5年(182 2)に没するまで同五丁目(現緑一丁目) に住んだことから、“町のはへき”など と呼ばれました。幕府小普請方の棟梁 を務め、隠居後は町の大工棟梁として 衆配を振るいました。 焉馬は俳諧や狂歌を嗜む一方、演劇や 茶番にも通じ、大勢の文人と交流する など精力的に活動しました。両国の見 世物を題材とした滑稽本や、現在でも 人気の演目「碁太平記白石噺」などを 発表しました。また、天明6年(178 6)より「咄の会」を主宰し、向島の料 亭武蔵屋うぃはじめ両国の料亭京屋や 相生町の自宅で定例会を開きました。 その影響は大きく、ほどなく初代三笑 亭可楽や初代三遊亭圓生など有名な職 業落語家が誕生しました。 令和6年12月 墨田区教育委員会 |

・

墨田区みどりコミュニティセンター

2Fパソコンコーナーとヘルスト

ロンコーナーは無料です。

1階は、墨田区緑出張所が併設

されています。

住 所 / 東京都墨田区緑3丁目7番3号

電 話 / 03-5600-5811

・

鬼平こと平蔵が27才の時迄暮らし

ていた屋敷があったところです。

住 所 / 東京都墨田区千歳4-12-7

鬼 平 情 景 長谷川平蔵の旧邸 付け火が元の明和九(一七七二)年の目 黒行人坂の大火は約一万五千人が亡 くなったといわれ、明暦の大火に次 ぐものでした。その下手人を捕らえ たのが、平蔵宣以の実父、長谷川平 蔵宣雄です。この手柄で、同年秋に 京都町奉行所に出世しましたが、年 号が変わった翌、安永二(一七七三) 年六月に客死してしまいました。家 督を継いだ平蔵宣以は天明七(一七 八七)年、四十二才の時に火付盗賊 改方の長官に就任することになりま す。京都へ家族で移るまで住んでい たのが、入江町の屋敷でした。義母 に「妾腹の子」といじめられ、その 反発で屋敷を飛び出し本所・深川を 根城に「入江町の銕」と呼ばれ、後 に密偵となる相模の彦十などを引 き連れ、放蕩無頼の青春を送ってい ました。 墨 田 区 |

・

本 所 寿 座(寿劇場)跡

寿座は、明治二五年廃絶したが、

明治三一年、廃絶を惜しむ声に支え

られ、3月10日戦災より焼失し、その

幕を閉じました。

住 所 / 東京都墨田区緑2-16

本 所 寿 座(寿劇場)跡 本所相生町五丁目(現緑一丁目)にあっ た歌舞伎劇場寿座は、明治二十五年 廃絶したが、廃絶を惜しむ声に支えら れ明治三十一年、この地に座名を引 き継ぎ歌舞伎小芝居劇場として開座 した。幾多の盟友の芸の修行場や庶 民の楽しみの場となっていたが、惜 しくも昭和二十年二月閉座、同年三 月十日戦災により焼失し、その幕を 閉じた。 |

・

【玉 の 肌 石 鹸】

玉の肌石鹸は明治25年(1892年)、

「芳誠舎」という名称で誕生しました。

化粧石けんの製造を開始して以来、創

業120年以上に及ぶ歴史と伝統を誇る

石けんの専業メーカーです。天皇・皇

后両陛下及び宮家へ「菊」石鹸を献上

住 所 / 東京都墨田区緑3丁目8-12

電 話 / 03-3634-1344

↓

↓

・

・

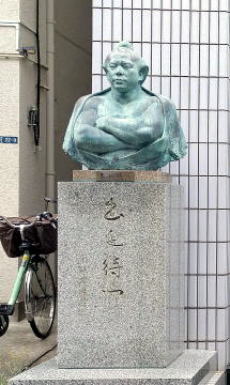

野 見 宿 祢 神 社

神社の東側に初代高砂親方の部屋があ

ったとき、高砂親方の尽力により、元

津軽家の屋敷跡である当地に明治17年

(1884)に創建したといいます。相撲

の神様として野見宿禰を祀り、現在に至るまで相撲協会や関係者の崇敬を集めて

います。

住 所 / 東京都墨田区亀沢2丁目8-10

電 話 / 03-3623-857

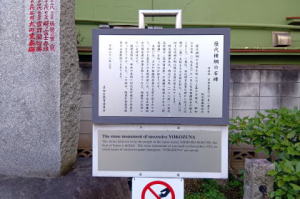

歴 代 横 綱 の 石 碑 所在地 墨田区亀沢二丁目八番十号 野見宿禰神社內 歴代横綱の名前を刻んだ二基の石碑は 、昭和二十七年(1952)十一月に日本 相撲協会が建立しました。一基は、 初代明石志賀之助から四十六代朝汐 (潮)太郎までの名前を刻み、もう一 基には、四十七代柏戸剛以降の名前が 刻まれています。野見宿禰神社は、 明治十七年(1884)に初代高砂親方 (高砂浦五郎)が相撲の始祖とされる 野見宿禰」を祀ったのが始まりです。 玉垣には、力士や相撲関係者の名前が まれており、今でも東京での本場所前 には、必ず日本相撲協会の関係者が神 事を執り行うなど、相撲界が信仰して いる神社です。創建当時は、神社の東 側に初代高砂親方の部屋があったそう です。また、この地は、陸奥弘前藩 津軽家の上屋敷跡でもあります。 平成二十八年三月 墨田区教育委員会 The stone monument of successive YOKOZUNA The shrine believed in by the people in the sumo world, NOMI-NO-SUKUNE, the God of Sumo is deified. The stone monument of was built in November 1952 on which names o f successive grand champions, “YOKOZUNA” are carved. |

・

・

松 倉 米 吉 住 居 跡

アララギ派の代表的歌人、松倉米吉が

亡くなるまで、三年間くらした理髪店

があった場所

住 所 / 東京都墨田区石原4-22

松倉米吉(まつくらよねきち)住居跡 所在 墨田区石原四丁目二二番 ここはアララギ派の代表的歌人、松倉 米吉が亡くなるまで、三年間くらした 理髪店があった場所(本所区長岡町 四十三番地)でした。米吉は明治二 八年(一八九五)、新潟県の糸魚川で 生まれました。十二歳の時に母の 再婚先(日毛家)に入るために上京 しました。日毛家は現在の二葉小学校 の周辺にあったようです。 米吉は近くのメッキ工場で働き始め ますが、十六歳の時に作った回覧誌 「青年文壇」で短歌に出会います。 大正二年(一九一三)、工場近くに住 む歌人の小泉千樫を訪ねて正式に会員 として活躍を始めます。 米吉は結核等の病いや貧しさと戦い ながら、異色ではありましたが鋭く 研ぎ澄まされた労働歌を次々と紡ぎ だしていきました。同六年(一九一 七)に母の死により松倉姓に復し、 ここで暮らし始めましたが、同八年 (一九一九)二四歳を目前にして没 しました。 平成十三年三月 墨田区教育委員会 |

・

日本帝國海軍の駆逐艦「初霜」の

主錨(アンカー)

山田病院の開設者である山田正明初代

院長が帝國海軍の軍医であり「初霜」

軍医長を勤めた縁から展示されてます。

住 所 / 東京都墨田区石原2-20-1

錨いかり この錨は歴史ある日本海軍駆逐艦 「初霜」の錨である。 初霜はさき の大戦に北はアリューシャン列島、 南は佛印、シンガポール、比島にわ たる広い太平洋海で勇戦、最後は昭 和20年4月戦艦大和沖縄特攻作戦 にも参加し、同年7月30日宮津湾 に於いて対空戦闘中触雷擱坐して任 務を終わった。終戦時には日本海軍 の駆逐艦203隻の多くが遠い海に 沈み、残存の33隻の内ほとんどを 連合軍に接収された。 初霜は日本 に残り解撤され、その錨がこれであ る。私は昭和15年軍医長として初 霜に乗組み作戦に参加した。縁あっ て私のところに来たこの錨を伝統あ る帝国海軍の遺産として長く後世 に残しておきたい。 昭和54年5月 山田病院初代院長 元海軍々医少佐 山田正明 |

・

九 重 部 屋

住 所 / 東京都墨田区石原4-22-4

電 話 / 03-5608-0404

・

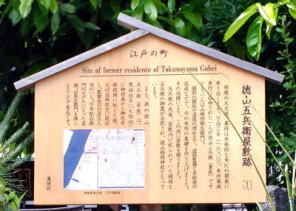

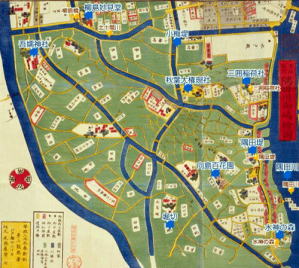

徳 ノ 山 稲 荷 神社

本所・深川の開発事業を推進した本所築

地奉行徳山五兵衛重政の屋敷跡である

住 所 / 東京都墨田区石原1-36-10

江 戸 の 町 Site of former residence of Tokunoyama Gohei 徳 山 五 兵 衛 屋 敷 跡 明暦の大火後、幕府は本格的な本所の 開発に乗り出します。万治三年(一六 六○)、本所築地奉行に任命された一 人が徳山五兵衛(重政)です(もう一人 は山崎四郎左衛門)。堀割りの開拓や 湿地の埋め立て、道路整備と市街地 の造成などで、今の本所の基礎を作 り上げました。その功績により、こ の地に屋敷を賜りました。五兵衛の 死後、屋敷内に祀られていた稲荷と 五兵衛の御霊が合祀され、徳山稲荷 神社となっています。また、孫の徳 山兵衛(秀榮)は、寛保四年(一七四四) に御使番から御先手鉄砲頭に転じた 後、火付盗賊方に就任し、歌舞伎の 白波五人男の一人、日本駄右衛門の モデルになった盗賊、日本左衛門を 捕らえたことで有名です。 |

・

栗 本 鋤 雲 住 居 跡

文政五年(一八二二)神田に生まれ、奥医

師となる。その後、フランスとの交流で

国際感覚を身につけ、軍艦奉行、外国

奉行を歴任し、フランス式軍隊の伝習

などフランスの諸知識を日本に導入し

た。維新後は新政府に仕えずこの北双

葉町四一番の借紅園に移り新聞界で活

躍し、初代本所区会儀長もつとめた。

明治三0年この地で没す。

住 所 / 東京都墨田区石原3-18-1

↓

↓

・

・

能 勢 妙 見 山 東京別院

勝海舟と父勝子吉親子の熱烈な信仰を得

ていたことで有名。関西の能勢妙見山の

東京別院で能勢の妙見さんと呼ばれてい

ます。ご住職の奥様の丹精込めた四季

折々の花々との出合いが嬉しいです。

住 所 / 東京都墨田区本所4-6-14

電 話 / 03-3623-2485

・

墨田電話局の殉職慰霊碑

昭和三十三年三月十日建立

大空襲の夜に業火の中で最後まで電話交換

の職務を遂行した殉職者を慰霊している。

住 所 / 東京都墨田区石原4丁目 36-1

(NTT石原ビル)

由 来 この慰霊碑は、昭和二十年三月十日未 明の大空襲により当地一帯が焼け野原 と化した際、電話局も全焼し前夜から 勤務していた十五歳を最年少とする電 話交換手二十八名及び男子職員三名が 最後まで職場を守り殉職された。職員 の霊と、関東大震災において殉職され た男子職員二名の霊を慰めるととも に、二度とこのような悲劇の起こら ないことを祈願して昭和三十三年 三月十日に建立されました。慰霊碑 右手前には吉川英治氏の自筆による 碑文があります。 昭和五十九年三月十日 墨 田 電 話 局 |

↓

↓

・

・

世界のホームラン王の碑

王選手自筆の「気力」の文字

昭和62年(1987)本所中学校開校40周

年を記念して建立された同校大先輩の

王貞治氏の記念碑です。王選手は墨田

区に生まれ、本所中学校時代には卓球部

や陸上部で活躍し、特に陸上部では砲丸

投げの選手として都大会にも出場しまし

た。さらに2年生の時、それまで休部だ

った野球部を再開させ3年生の時には区

大会で優勝、都大会にも出場しました。

住 所 / 東京都墨田区東駒形3-1-10

(本所中学校内)

・

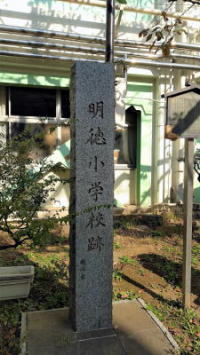

明 徳 小 学 校 跡 碑

本所表町照本山本久寺の寺子屋を前身と

し明治八年(西暦一八七五)旧肥前平戸藩主

松浦肥前守の下屋敷跡に開校されました。

住 所 / 東京都墨田区東駒形3-1-10

(区立本所中学校内)

明徳小学校は本所表町照本山本久寺の 寺子屋を前身とし明治八年(西暦一八 七五)文部省令に基き旧肥前平戸藩主 松浦肥前守の下屋敷跡に、佐竹義脩 侯爵はじめ地元有志の御協力により 開校され、旧秋田佐竹藩校明徳館の 名をとり明徳小学校と命名され、区 内屈指の名門校であった。其の出典 は「大学之道、在明明徳。」(大学) である。爾来数回増改築されたが大 正十二年(一九二三)九月一日関東大 震災により木造二階建校舎は全焼、 そのため若宮公園内に仮校舎を建て 移り昭和四年(一九二九)区画整理完 成とともに近代型鉄筋コンクリート 三階建校舎が竣工した。然しこれも 昭和二十年(一九四五)三月十日太平 洋戦争の戦禍により焼失し、惜しく 開校以来七十年の歴史を閉じた。其 の二年後に修復されたが新学制によ る、本所中学校となって今日に至っ ている。明徳卒業生は母校を失って 淋しい限りであるが、この由緒を永 く記念し、歴代の教職員や関係各位 に対する感謝の意を懐かしめ思い出 を込め、昭和四十二年十月二十九日 この記念碑を建設した。建設資金は 明徳校友会員有志の寄附により、 碑文は大正六年卒業生第十四世将棋 終生名人木村義雄氏の筆によるもの である。 照本山本久寺三十一世 持田貫道書 |

・

明 徳 小 学 校 発 祥 の 地

1872(明治5)年に学制が公布され 公立学

校が設立されることになり、本久寺に寺

子屋が開設された。これが 後の明徳小

学校である。1946(昭和21)年国民学校の

廃止に伴い廃校になった。この発祥碑

は(2006)6月に 開校130周年記念として

建立された。

住 所 / 東京都墨田区東駒形2-21-12

(本久寺内)

・

将棋名人 木村義雄生誕の地

将棋の十四世名人木村義雄は、明治

三十八年(一九○五)に本所区表町三十

九番地に生まれ、明徳(めいとく)尋常

小学校(現本所中学校)を卒業しました

住 所 / 東京都墨田区東駒形一丁目十八番

将棋名人 木村義雄生誕の地、 所在地 墨田区東駒形一丁目十八番 将棋の十四世名人木村義雄は、明治 三十八年(一九○五)に本所区表町三十 九番地に生まれ、明徳(めいとく)尋常 小学校(現本所中学校)を卒業しました 。子どもの頃から将棋や囲碁が強く、 大正五年(一九一六)に十三世名人関根 金次郎の下に入門し、頭角を現わし ました。昭和十三年(一九三八)に第 一期実力制名人となり、その後四期 連続で名人位を防衛しました。同二 十二年(一九四七)に塚田八段に敗れ たものの、同二十四年(一九四九)に は再び名人位に就き、通算八期十年 の間、その地位を守りました。同 二十七年(一九五二)に大山八段に敗 れて以後、公式戦休場を表明し、 十四世永世名人を襲位しました。 また、同二十二年(一九四七)には日 本将棋連盟 の初代会長に就任する など、将棋界の近代化を進めました。 多筆家としても知られ、『将棋大観』 など多くの著作を残しています。その 功績が認められて、昭和五十三年(一 九七三)には勲三等旭日中綬章を授与 されました。以後も執筆活動などを 行っていましたが、昭和六十一年( 一九八六)十一月十七日に八十一歳で 亡くなりました。墨田区は将棋との ゆかりが深く、東駒形では十一世名 人伊藤宗印の弟子で「本所小僧 」と 呼ばれた相川治三吉 が生まれたほ か、両国四丁目には師の宗印も屋敷 を構えていました。本法寺(横川一丁 目)には駒の形をした宗印の墓があり ます。また、木村義雄の実弟の文俊 は駒師として有名で、押上(現在の文 花一丁目)などに店を構えました。 平成二十一年三月 墨田区教育委員会 |

・

船 江 神 社

元慶元年(877-885)に創建したと伝え

られ、江戸時代には朝日神明社と称し、

船手奉行向井将監等が船の安全を祈願し

たといいます。北本所表町(現東駒形二

丁目)にありましたが、関東大震災の区

画整理により当地へ遷座しました。

住 所 / 東京都墨田区東駒形1-18-10

船 江 神 社 御 由 緒 東京都墨田区東駒形一一、三二 八六三二 船江神社の草創は、今より千百二十 余年の昔、平安期陽成天皇の御宇元 慶丁酉年(八七七二年)御祭神は天 照皇大神を奉祀す。その御由緒を記 すれば、往古本所の郷人あまた夢に みるよう伊勢大神宮、虚空を駆りて 飛来り給ひ、虚空のあひだには又、 光明輝き光り、そのうちに気高く微 妙なる御声ありて、我此土安隠天人 常充満という法華経寿量品の文を唱 へ、われはこれ、伊勢の神明にてお はします、と見て郷中の人互いに語 り合わするにすこしも違わず、誠に 奇特の御事也とて宮所をかまへ伊勢 大神宮を勧請し奉りけり。神明なお 佛法を尊み給ひ、本地和光の内證を 示し給ふもの也。それより北のかた 星霜うつり年月かさぬと雖も、古に 昔のあと絶えず、利生あらたかに在 わしますこと掌をさすが如くなり。 あまてらす神のめぐみのかはらねば ここも五十鈴の本所なりけりと傳わる。 船江神社は、初め朝日神明社と称し 本所表町(現東駒形二丁目)に在り 、本所大神宮とて、お伊勢参りが一 生の念願たりしその昔、このお社に 参拝することにて同じ神徳を授けら れると、厚い信仰を受け、後 天祖 神社と称え幕府船手奉行向井将監な どの人々が船の安全を祈願したとい われる。明治維新後神名改め、里俗 に船江神社と称するを以て今は之を 神名とせり。関東大震災後の帝都復 興計画の一環としての区画整理に伴 い、昭和五年現在地 東駒形一丁目 に遷座せられた。昔は御大祭は五月 二十一日なり。 船江神社総代会 平成十二年庚辰年五月吉日建立 |

・

かざり工芸三浦 / 錺かんざし博物館

現在かざり工芸三浦四代目として、歌舞

伎や日本舞踊などの演劇用簪を中心と

する他、一般向けの和装小物を製作。

体験ができます!

住 所 / 東京都墨田区東駒形3-22-7

電 話 / 03-6751-8858

営業日 / 月~土曜日(祝祭日は除く)

営業時間 / 10~18時(土は~17時)

・

石造夜寉井銘の碑

碑の正面には、「夜寉井銘」の篆額の下

に、江戸時代の 儒学者井上蘭台の漢詩

が刻まれています。その内容は、 子を失

った鶴が子の声を求めて夜の泉に降り立

つ故事を 引用しながら、今もその水が

清らかに深い味わいで、心 をいたわる

ものだと「夜寉井」を称えています。

住 所 / 東京都墨田区吾妻橋2-2-10

墨田区登録有形文化財 (歴史資料) 「夜寉井銘」の碑 所在地 吾妻橋二丁目二番十号 妙縁寺 正栄山妙縁寺は、京都要法寺の開基日 尊が創健したと伝えられています。寛 永六年(一六二九)に総本山大石寺の第 十九世 日舜上人が浅草に中興し、遅 くとも寛文十一年(一六七一)頃ま で には本所中之郷村(現在地)に移転した ことが分かっています。 江戸時代 の境内図を見ると、現在と同じく山門 は三ツ目通り に面し、その山門を入 った左手。すなわち南側に「夜寉井 銘」 の碑はあったようです。儒学者 井上蘭台(一七〇五~一七六一) が宝 暦二年(一七五二)に作った詩を同十 二年に朗川勝包貫が 書して建碑した ことが知られています。 この夜寉 井は「葛西志」にも紹介された有名 な井戸です。本所 地域は湿地帯を開 発した経緯から、良質な水の確保が 困難で、 名水と呼ばれる井戸が非常 に大切にされました。夜寉井が掘ら れた年代や名称のいわれは不明です が、井戸と名水が人々に愛 されたこ とから、それらを記念する碑が井戸 のそばに建てられ たものと考えられ ます。 井戸は後年一度ふさがった ものの、安政六年(一八五九)中秋 に 第五十一世日英上人によって再興さ れたようです。その事実も 碑4の左 側面に刻まれています。 平成二十六年三月 墨田区教育委員会 |

墨田区登録有形文化財 (歴史資料) 「夜寉井銘」の碑 『御府内寺社備考』や『葛西志』に も記されていたのが、ここ妙縁寺に あった夜寉井の井戸です。いつ掘ら れたのかはわかりませんが、人々か ら愛され、そのそばにこの石碑が建 てられました。 宝暦2年(1752) 、儒学者井上蘭台が中国の「詩経」 の一節を引用しながら詩を作り、朗 川滕包貫が同12年(1762)に建碑し ました。銘文は左のとおりです。 (下段は大意)。 銘 井 寉 夜 風雨如晦爰喪幼孫映々不寝 念彼九原嗟茲胎禽馨聞干野 薄言求之寒泉之下迨其今号 清冽且深自詒伊戚實労我心 寶暦二季六月蘭臺井通凞撰 詩の意味を簡単に説明すれば、 「風 雨で闇のような暗さの中、鶴は我が 子を失い、気になって眠れずにあの 世の子を思い浮かべている。 この泉 で鶴は囁くような声を聞いた。我が 子の声かとわずかな期待をして冷た い泉のもとにいた。その泉は今に及 び、清冽かつ深い寒泉のもとに 私は たたずんでいる。鶴同様に私は 憂い の気持ちをここに送り、確かに 自分 の心をいたわった。 井戸は安政大 地震でふさがりましたが、第五十一 世日英上人の時、安政6年(1859) に再度掘り抜きを行い、関東大震災 まで使用されました。 飲料水に乏 しく、水に苦労してきた本所地域に おいて、名水の痕跡を残す貴重な歴 史資料といえるでしょう。 平成26年3月 墨田区教育委員会 |

・

(お店・工場関係)

・

【コーチャル】

2019年家庭画報通販食品部門で

年間売り上げ4位の味!お弁当

制作者さんへの安心感が嬉しいです。

住 所 /東京都墨田区立川3-15-1

電 話 / 03-6361-1688

定 休 日/ナシ

・

ライオンズファシリティー

LIONS FACILITY

東京初のドローンフライト練習場

住 所 /東京都墨田区立川2-10-10

電 話 / 03-6240-2053

定 休 日 / 月、火曜日

https://www.lionsfacility.com/

国土交通省認定団体

・

割烹 三 州 家

創業明治22年の老舗割烹料理店

会席・懐石料理店

住 所 / 東京都墨田区本所4丁目17-3

電 話 / 03-3622-1230

営業時 間 / 11:30~22;00

ジャパニーズ・レストラン 三州家

明治22年に創業した割烹三州家 が、より

多くの人に和食を味わっていただきたい

と願って生まれた和食レストランです。

食材はコース料理をメインとした割烹三

州家と同じものを使用。

住 所 / 東京都墨田区本所4丁目17-3

電 話 / 03-3624-7019

営業時間 / 平日:11:30~14:30

土日曜日・祝祭日:11:30~14:30 /

16:30~21:30(LO 21:00)

・

歩 み 珈 琲

2020 JHDC(ジャパンハンドドリップチャン

ピオンシップ) 5位 2018 SBC(すみだブリ

ュワーズカップ) U3-ミニッツ 優勝

2024 ブランディングコーヒー杯 優勝

住 所 / 東京都墨田区吾妻橋2-1-13

ハイツ15 1F

【ホソミーファクトリー内】

平日/10時~23時 土日祝/10時~23時

定休日 無し *お盆、年末年始お休み

| 歩 み 珈 琲 幼少期、夏休みになると祖父に喫茶店へ 連れて行ってもらっていた。その喫茶店 は、亀のオブジェが大きな特徴の、店内 は薄暗く、珈琲の香りで広がっていた。 私は、祖父の飲む珈琲が美味しそうでた まらなかった。しかし、まだ幼い私には 飲むことは許されなかった。私が珈琲に 興味を持ったキッカケとなった体験です 。私の珈琲の道への『歩み』となりまし た。皆様にとって『歩み』となる珈琲と なりますように。 【歩み珈琲 店主】 飯田 悠太 2021 /歩み珈琲 開業 2015/JHDC(ジャパンハンドドリップ チャンピオンシップ) 6位 2020/ JHDC(ジャパンハンドドリップ チャンピオンシップ) 5位 2018/ SBC(すみだブリュワーズカップ) U3-ミニッツ 優勝 2024 /SBC(すみだブリュワーズカップ) U3-ミニッツ 3位 2024 /ブランディングコーヒー杯 優勝 |

・

野 口 鮮 魚 店

築地の魚河岸直送の新鮮な魚が

いっぱい!

住 所 / 東京都墨田区東駒形4-6-9 1F

電 話 / 03-5608-063

定 休 日 / 木

営業時間 / 11:30〜14:30

15:00〜19:00

・

中 山 製 菓

おこしや豆菓子を製造しています。

甘さ控えめの秘伝の蜜で、カリッとソフ

トに仕上げているそうで、工場ならでは

の製品に出会えます。

住 所 / 東京都墨田区東駒形2-15-9

電 話 / 03-3622-5669

定休日 / 日曜・祝日・土曜―不定休

・

風 船 タ ウ ン

風船はすべて1個から小売販売して

いるそうです。

住 所 / 東京都墨田区吾妻橋1-6-5

電 話 / 03-5610-4045

営業時間 / AM10:30~PM19:00

・

三代目網元 魚鮮水産

本所吾妻橋店

8月3日からランチがあるそうです!

とても明るいチンドン屋さんで、

楽しい一時でした!

住 所 / 東京都墨田区吾妻橋2-1-5

電 話 / 0120-70-7621

定 休 日 / 年中無休

・

こんぶの 岩 崎

明治27年昆布問屋として創業され

ました。先代(三代目)が一般の方に

も美味しい昆布をという思いで問屋

だけではなく小売業も始められました。

干し椎茸は天然干しだそうです。

住 所 / 東京都墨田区吾妻橋1-4-3

定 休 日 / 日曜&祝日

電 話 / 03-3622-8994

営業時間 / 9:00~20:00

墨田区内循環バス時刻表

(すみだ百景 すみまるくん、すみりんちゃん)