・

スカイ姫のつぶやき街角南部ルート9

墨田区役所(勝海舟像入口)

|

・

・

墨 田 区 役 所

住 所 / 東京都墨田区吾妻橋1-23-20

電 話 / 03-5608-1111

開 庁 時 間:月曜日から金曜日、

午前8時30分から午後5時まで

閉庁日:土曜日、日曜日、

毎週水曜日は午後7時まで区役所の

一部窓口を延長しています。

毎月第2・第4日曜日は区役所の一部

窓口を開設しています。

・

浩 養 園 跡

この地は常陸谷田部藩細川氏・駿河

沼津藩水野氏・越前福井藩松平氏・

秋田藩佐竹氏の屋敷として移り変わ

りましたが、邸内の庭は名園として

聞こえていたようです。

所在地 / 東京都墨田区吾妻橋1-23

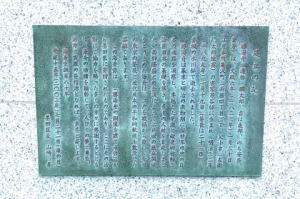

浩 養 園 跡 所 在 墨田区吾妻橋1丁目23番 この地は常陸谷田部藩細川氏・駿河 沼津藩水野氏・越前福井藩松平氏・ 秋田藩佐竹氏の屋敷として移りかわ り、とりわけその邸内の庭が名園と して聞こえていました。文政5年 (18 22) 水野忠成の別邸となって、池を 中心に石をふんだんに用いた林泉式 庭園を築造。丘を築き、浅草寺五重 塔・隅田川吾妻橋を望むものでした 。万延元年 (1860) 佐竹氏に移り、 浩養園・佐竹の庭として一層有名と なり、明治23年から一般公開もされ 、多くの人々の憩いの場ともなって いました。その後、明治33年札幌麦 酒東京工場がここに設置され、39年 には大日本麦酒吾妻橋工場となり、 煉瓦造りの建物が庭園のなかばを占 めました。大正9年の工場拡張やつ づく震災によって、その面影は失わ れました。平成に入って墨田区役所 ・アサヒビール本社・住宅都市整備 公団ビル等も建ち、現状のようにな りました。 平成3年3月 墨 田 区 |

墨田区平和福祉都市づくり宣言 わたくしたちは 平和のうちに幸福 な生活を営めるようこれまで たゆ みない努力を積み重ねてきました 平和を守り より良い生活と文化を 築いていくことはわたくしたち共通 の願いです「平成元年」という新し い時代の始まりにあたってわたくし たち墨田区民は 心新たに 世界の 平和とひとびとの福祉向上の実現に 一層努力することを誓いここに平 和福祉都市づくりを宣言します 平成元年一月十一日 墨 田 区 ヘ リ ッ ク ス 彫刻は螺旋と平面に曲線が組み合わ された2つの柱状のもので構成され ており 螺旋の垂直を強調する鋭角的 な多面体は自然光を受け 見る位置 と時刻により微妙に変化し限りない 永遠性を現わしますこの永遠性とは 春・夏・秋・冬の季節の変化や 幼 年・青年・壮年・老年そしてまた幼 年というような人々の永遠の世代の 移り変わりという 自然のサイクル を意味しています そして彫刻全体 を包んでいる思想は 互いに性格が 違う人と人とがり添い合っている和 やかな姿と結びつきをシンポライズ しています 脇田愛二郎 |

・

1Fフロアー

・

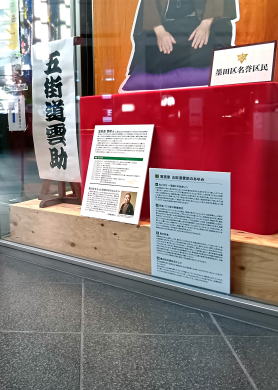

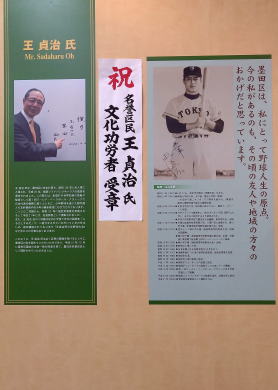

名誉区民顕彰コーナー

〇押絵羽子板職人 西山幸一郎

〇福岡ソフトバンクホークス株式会社

取締役会長 王貞治

・

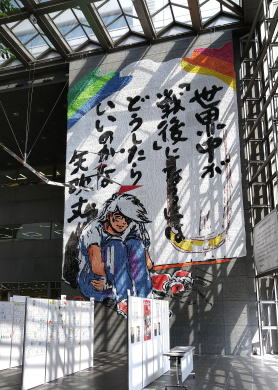

折鶴の平和のオブジェ

27万人の平和メッセージ事業について (墨田区ホームページより) 墨田区は、平成元年に「平和福祉 都市づくり宣言」を行いました。 この宣言は、関東大震災と東京大空襲 の2度の大禍を経験している墨田区の過 去に思いを起こしつつ、未来にわたっ て国内外の平和の実現と、人々の福祉 の向上の実現になお一層努力するこ とを誓ったものです。この趣旨の実現 に向けて、東京大空襲のあった3月に毎 年、平和祈念行事「27万人の平和 メッセージ」として、以下の3つの事業 を実施しています。 (※事業名の「27万人」は、 墨田区の人口に由来しています。) |

・

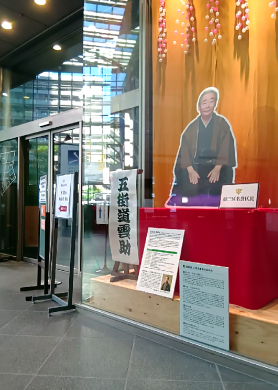

山田洋次監督こんにちは母さん

言問橋のセリフのシーンが印象的でした

・

勝海舟銅像(日展作家木内禮智策)

像の高さは2.5m

建 立 の 記 勝海舟(通称・麟太郎、名は義邦、の ち安房、安芳) は、文政六年 (一八 二三年) 一月三十日、江戸本所亀沢 町 (両国四丁目) で、父小吉(左衛門 太郎惟寅) の実家男谷邸に生まれ、 明治三十二年(一八九九年) 一月 十九日 (発表は二十一日)、赤坂の 氷川邸で逝去されました。勝海舟 は幕末と明治の激動期に、世界の中 の日本の進路を洞察し、卓越した見 識と献身的行動で海国日本の基礎 を築き、多くの人材を育成しまし た。西郷隆盛との会談によって江戸 城の無血開城をとりきめた海舟は、 江戸を戦禍から救い、今日の東京の 発展と近代日本の平和的軌道を敷 設した英雄であります。この海舟像 は、『勝海舟の銅像を建てる会』か ら墨田区に寄贈されたものであり、 ここにその活動にご協力を賜った多 くの方々に感謝するとともに、海舟 の功績を顕彰して、人びとの夢と勇 気、活力と実践の発信源となれば、 幸甚と存じます 海舟生誕百八十年 平成十五年(二○○三年)七月二十一日 (海の日) 墨田区長 山崎昇 |

・

吾妻橋船着き場への坂道

・

ふ れ あ い 広 場

・

隅田公園入口の石周辺

・

吾 妻 橋 (大川橋)

安永三(1七七四)年、長谷川平蔵二

十九才の時、町人から幕府への願い

が受け容れられ架橋されました。江

戸時代明和の大火後に架けられた橋

で当時は大川橋と呼ばれ、小説の中

でもたびたび登場します。現在の橋

は震災復興橋梁として昭和6(1931)

年に架橋されました。

住 所 / 東京都墨田区吾妻橋1-23

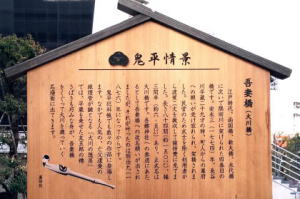

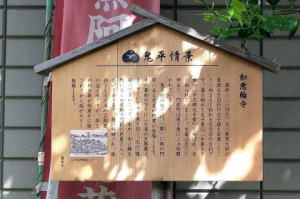

鬼 平 情 景 吾 妻 橋 (大 川 橋) 江戸時代、両国橋、新大橋、永代橋 に次いで隅田川に架けられた四番目 の橋です。安永三(1七七四)年、長 谷川平蔵二十九才の時、町人からの 幕府への願いが受け容れられ、架橋 されました。民営のため武士を除く 利用者からと渡賃二文を徴収して維 持費に充てました。長さ八十四間( 約百五十メートル)、幅三間半(約六 。五メートル)あり、正式名は大川 橋です。吾嬬神社への参道にあたる として吾妻橋への改名願いが出され ましたが、それが叶ったのは明治 九年(一八七六)年になってからです 。鬼平犯科帳でも数々の作品に登場 します。なかでも人気の、亡父遺愛 の銀煙管が鍵となる「大川の隠居」 では、平蔵を乗せた友五郎の櫓さば きも巧みな舟が、吾妻橋をくぐって 大川を遡っていく名場面に出て きます。 |

吾妻橋夕涼景 国会図書館

絵師:豊国 出版者:辻岡屋

刊行年:嘉永7

江戸名所発句合之内 吾妻橋

絵師:国貞改豊国

出版者:上金 国会図書館

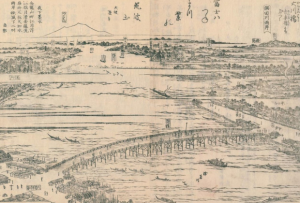

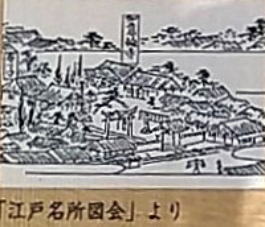

江戸名所図会 7巻. [19]

著者:松濤軒斎藤長秋 著[他]

出版者:須原屋茂兵衛[ほか]

出版年月日:天保5-7 [1834-1836]

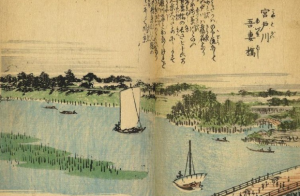

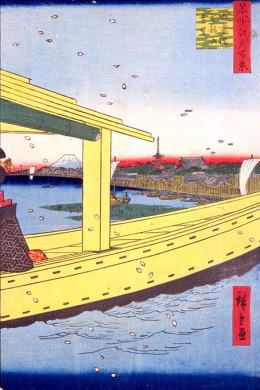

名所江戸百景 吾妻橋金竜山遠望

絵師:広重 出版者:魚栄

刊行年:安政4 国会図書館

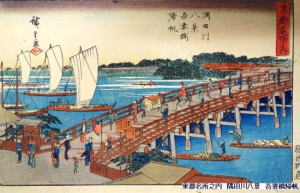

東都名所之内 隅田川八景 吾妻橋帰帆

名所江戸百景 吾妻橋金竜山遠望

絵師:広重 出版者:魚栄

刊行年:安政4 国会図書館

・

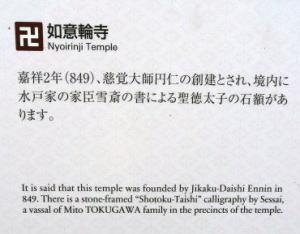

鬼平情景 如 意 輪 寺

嘉祥2年(849)、慈覚大師円仁の創建とさ

れ、境内に水戸家の家臣雪斎の書による

聖徳大師の石額があります。

住 所 / 東京都墨田区吾妻橋1-22-14

電 話 / 03-3623-4849

如 意 輪 寺 Nyoirinji Temple 嘉祥2年(849)、慈覚大師円仁の創建とさ れ、境内に水戸家の家臣雪斎の書による 聖徳大師の石額があります。 It is said that this temple was founded by Jikaku-Daishi Ennin in 849. There is a stone-framed-“Shotoku-Taishi” calligraphy by Sessai, a vassal of TOKUGAWA family in the precincts of the temple. |

鬼 平 情 景 如 意 輪 寺 嘉祥二(八四九)年に慈覚大師が聖徳太 子自作の太子像を安置したことに始 まると伝わる天台宗の古刹です。 像を納めた太子堂は「牛島太子堂」 、「中之郷太子堂」と呼ばれ、広く 知られていました。寺域は五六○ 坪あり、門前町は南と東に二カ所開 かれていました。鬼平犯科帳では、 「敵(かたき)」に南の門前にある花 屋が何度か登場します。その最初の 下りに「大滝の五郎蔵は、まっすぐ に市中を突き切り、大川(隅田川)を わたって、本所、中ノ郷元町にある 如意輪寺門前の花屋に入った。」 とあります。後に捕縛され、密偵と なる大滝五郎蔵の盗人宿ですが、亭 主の利兵衛が何者かに殺されてから 話が大きく転換します。 |

・

墨 田 区 立 吾 妻 橋 公 園

首都高速6号向島線の高架下に整備

された公園です。

住 所 / 東京都墨田区吾妻橋1丁目12

・

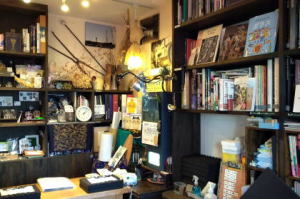

ちいさな硝子の本の博物館

墨田職人手作りガラスに好きな

イラストや文字が彫れるリュ

ーター体験ができます。

住 所 / 東京都墨田区吾妻橋1-19-8-1F

定休日 / 月曜・火曜日

電 話 / 03-6240-4065

開館時間 / 10:00~19:00

・

(お店・工場関係)

・

Que bom! Riverside Café e Bar

(キボン!リバーサイド カフェ エ バー)

ブラジル生まれのサッカーブランド

『ATHLETA』がプロデュース!

住 所 / 東京都墨田区吾妻橋1-23-8

電 話 / 03-03-6658-8193 定休日 / 無休

営業時間 / AM10:30~PM19:00

・

満 願 堂

おいもさんいろいろ

住 所 / 東京都墨田区吾妻橋1-19-16

(野口ビル1F)

TEL:03-3622-3128

【営業時間】9:30~17:30(当面の間)

定休日 / 月曜日

墨田区内循環バス時刻表

(すみだ百景 すみまるくん、すみりんちゃん)

Copyright (C) 2011 K. Asasaka All RIghts Reserved