�E

�X�J�C�P�̂Ԃ₫19������

���c���@

���c���@ �������@

�������@ �]����

�]���� �䓌���@�@

�䓌���@�@ ������

�������@

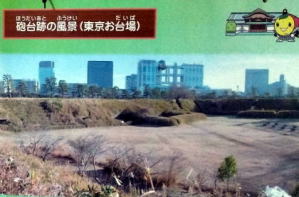

���]�ː�z(��ʌ�)

���]�ː�z(��ʌ�)�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���@���@���@(�����s)

�t���ǏI���̒n �@�N�w�ِ� �t���ǏI���̒n �@�N�w�ِ� �����V���{�@(�����V�_) �����V���{�@(�����V�_)�E �t���ǏI���̒n �@�N�w�ِ� �ՍϏ@���S���h �V�V�R �� �� �@ ����ƌ��̓���Ƃ��Ēm����t���ǂ� ��ŁA���͂ɃJ���^�`�̐��_���߂� �点�Ă����̂Łu���炽�����v�Ƃ��Ă� ���B�R���͓V��R ���S���h�]�ˎl�� ����1�� �Z ���F�����s�����擒���S���ڂP?�W �d �b�F 03-3811-7648              �E �����V���{�@(�����V�_) �w��̐_�l�E�������^�����J��_�ЂŁA �����V�_�ƌĂ�~�̖����Ƃ��Ă��L�� �ł��B�����ɂ́A�����̒���(�s�w�蕶�� ��)����q�T���̊�X�l��(��w�蕶�� ��)������܂��B1995�N�ɂ͎Гa�����w ����ʼn��z����܂����B �Z ���F�����s�����擒���R�|�R�O�|�P �d �b�F 03-03-3836-0753 �V�V��͗Y�����ւ��A�Y���V�c��N�i458�j�ꌎ �����ɂ��n���Ɠ`�����A �����\�N(1355)�����������̌�̓���炢�A�����̑�c�Ɛ��ߖ{�ЂɊ����� ���킹�ĕ��J���܂����B����10�N(1478)�\���ɁA���c��������Č��B �V���\���N(1590)����ƍN�����]�ˏ�ɓ���ɋy�сA���\��N�\�ꌎ �L���S�������Ɏ��n����i���܂����B               �� �� ��i����ǂ��������j �@�@�@�@�@�@�����O����30�Ǝl����6�̊� �u��{�����l�v�ɂ́u�ؒʂ͓V�_�Ђƍ� ���@�Ƃ̊Ԃ̍�Ȃ�A����N�������J�� �����Ȃ���ӂȂ�ׂ��B�{���O�A�l�� �ڂ̊Ԃ��r�̒[�A�����֒B����֓��� ��A�v�Ƃ���B�����̑�n����A��k�� ���ʂւ̌�ʂ̕ւ��l���A �V������J ���Ăł�����Ȃ̂ŁA���̖�������B ���߂͋}�Ȑ��듹�ł��������A����37 �N�i1904�j���L���H�Ɩ{���O���ڊԂ� �A�d�Ԃ��J�ʂ��Ă��₩�ɂȂ����B�f ��̎��́u�����̔��~�v�g�����z�� �������o��Ζ{���ؒʂ��h�ŁA��̖��� �S���I�ɒm����悤�ɂȂ����B�܂��A ���Ė{���O���ڌ����_�߂��́u��V�� �v�i�{��2-38-9�E�V�䗝���X�j�̓�K�� �Ԏ肵�Ă����ΐ����A�����V���� �̖�̋A��A�ʂ�����ł���B �@��ӂ����ɖ�̈ꎞ���ɐ�ʂ��̍� ����肵���@�߂Ȃ���� �@ �@�@�@�@�@�@�@�ΐ�@��� �@�@�@�@�@�\ ���y�����͂����ޕ������\ �@�@�@�@�����拳��ψ���@����11�N3��    ���̉̂́A�ΐ��i�ꔪ���Z ? ���� ��j�̖����l�\�O�N�i����Z�j�̍�ŁA �w�߂����ߋ�x�Ɏ��߂��Ă���B���� �́A���e�m�[�g�̎��M�����B������ �́A���|���̊�V���i���̂Ƃ��j�i�� �{����m�O���m��E�V�䗝���X�j��K�� �Ԏ肵�Ă����B�����āA��ƌܐl��{ �����߁A�����V���ЂɍZ���W�Ƃ��ċΖ� ���A��ӂ����ɖ�������B��̔ӂ� �́A�I�d�Ԃŏ��̍L���H�܂ŗ������A �{���O���ڍs���̓d�Ԃ͂����I����Ă� ��B�����_�Ђ̐Ί_���܂�����Ȃ���A �Â��ؒʍ���A���낢��Ȏv��������� ��������Ƃł��낤�B��V���ł̓�N�� �����̓��Ɍ㔼�́A��ؕ��w���ō��ɔR �Ă�������ł���B���̉̂́A������ ��̐؎��Ȑ����̎�����`���Ă���B ��������ŁA�Ō�Ɏc���Ă�����䂩 ��̉� "��V��" ���A���̎O���\�����ɁA ���R�s�̔����فu�������v�Ɉڒz�A���J ���ꂽ�B �@�@�@���a�\�ܔN�܌��O�� �@�@�@�@�@�@�@�@�����拳��ψ��� |

�� �� �c �� (�����s)

�������� �c���O�������剀�n �������� �c���O�������剀�n �C�ԘO�Ձ@ �C�ԘO�Ձ@ �����t���a�̒n �����t���a�̒n�@  �߉����� �@ �߉����� �@ ���̂��J�t�F ���̂��J�t�F DIAMOND HOTEL DIAMOND HOTEL ��{�ዾ������ ��{�ዾ������ �E �����t���a�̒n ���c�旧���K���z�[���̓����e�̐A�� �݂ɋL�O�肪�����Ă��܂��B �����u�ɂ��肦�v��u��������ׁv�Ȃǂ� �L���Ȗ������\���鏗����Ƃ�5,000�~ �D�̊�Ƃ��Ă��m���Ă��܂��B �Z �� / �����s���c����K��1-5-1         �E �������� �c���O�������剀�n �����p����g�ق̕~�n�̈ꕔ�����{�� �Ԋ҂���A�����i�c���O���j�ɂȂ�܂� �Z �� / �����s���c�捍���P����             �E �C �� �O �� 1865�N�i�c�����N�j�A�����̎�w�҈��� �����͔�����O�̊��{�ɒ�Ƃ̉��~�ɋ� ���\���A���ɕx�ԁi�x�m�R�j��]�݁A ���ɋ����̊C�������鏊����A�C�ԘO�� ���t���܂����B ���䑧���͋{�茧���y��o�҂Ő����ł� �������A�K��鉺�ł͐U�����Ŏq��̋� ��ɗ�݁A�]�˂ɏo�Ď��m�E�O�v�m���J �m�A�������S���D�ꂽ�l�ނ𑽂��y�o ���܂����B ������w�҂Ƃ��Ă̍ō��n�� �u���{�v�ƂȂ�A �����̑听������ �w�̍l���́A�]�ˊ��ɂ�����w��̏W�� ���ƍ����]������Ă��܂��B �Z �� / �����s���c�捍���P�Ԓ�   1865�N�i�c�����N�j�A�����̎�w�҈��� �����͔�����O�̊��{�ɒ�Ƃ̉��~�ɋ� ���\���A���ɕx�ԁi�x�m�R�j��]�݁A�� �ɋ����̊C�������鏊����A�C�ԘO�Ɩ� �t���܂����B�����͓����K��ˁi���݂� �{�茧�j�̔ˎm�̎q�Ƃ��Đ��܂�A 1819�N�i����2�N�j�ɑ��ɏo�Ď�w�� �̎菬�|�̒�q�ƂȂ�܂����B1824�N �i����7�N�j�]�˂ɏo�ď�����w�⏊�� ����A��w�҂̏�����Ɏt�����܂��B1839�N�i�V��10�N�j�A�ܓ�Ԓ��i���݂� ���c���Ԓ��j�ɎO�v�m���J���A���� ���S���D�ꂽ�l�ނ𐔑����y�o���܂� ���B1861�N�i���v���N�j�ɂ́A���{�ɏ� ���o����ĎɔC�����Ă��܂��B�K ��Ɠ����ɂĖ�틳��ɗ͂𒍂������� �́A1876�N�i����9�N�j�����ŖS���Ȃ� �܂����Ȃ��C�ԘO�́A1868�N�i�������N �j�̉Ђɂ���Ďc�O�Ȃ���Ď����Ă� �܂��܂����B �E ���@�́@���@�J�t�F �����`�^�C����4��ނ̂��ٓ���̔��A �C�[�g�C���ł��܂����A���߂ɍs�� �Ȃ��Ɣ����Ă��܂��悤�ł��B ������~�̕i��̒��ł��ʎ����ō��� �Ƃ����썂�~�̔~�������荠�Ȓl�i �ōw���o���܂��B �@�Z �� / �����s���c�捍���Q����14-3 �d �b / 03-3222-8750          �E �� �� �� �� ���������X ���\15�N�i1702�j�n�ƂŁA�V�܉َq�X�� ���ɐD���߉������̑O�g�ł��B�X�̊Ԍ� �͘Z�A���Ԃ�����A���̗����Ԃ�́w�� �C�����G�I�сx�ɓo�ꂵ�A�w�ےÖ����} ��x����10�N�i1798�j�ɂ́A�S�ԌQ���� �����Ԃ肪�`����Ă��܂��B �Z �� /�����s���c�捍��2-4 �@�d�@�b / 03-3263-7766 �� �x �� / ���j�c�� �c�Ǝ��� / ���`���@9:00�`19:0 �@�@�@�@�@�y�E���E�j�@9:00�`17:30        �E DIAMOND HOTEL �c��������̋߂��ŁA�p����g�ق� �͂��������ł��B �����T�C�g����̗\�����I �Ηj�@�A�ؗj�̓n�b�s�[�f�C�ł��B �Z�@�� /�����s���c�捍��1-10-3 �d�@�b / 03-3623-2211        �E �� �{ �� �� ������X 40�ォ��́w������x���߂Ɂw������ ���ă��N�x�ȃ��K�l��������������42�N �B�Ƌ��Z���^�[�Ŏg���Ă�����I�� ���������葵���A��ƃ��K�l�ɔY�ޗ� �����k���ł��B �Z�� /�����s���c�捍������1���ڂU-�X �d �b / 03-3234-0011 �� �� / 10�F00�`18�F00�@ �@�@�@�@�N�����x�i�N���N�n�������j             |

�]�@���@�� (�����s)

�� ���@�@ �� ���@�@ �]����m�ԋL�O�� �]����m�ԋL�O�� �T�˔~���~�Ձ@ �T�˔~���~�Ձ@ �T�˔~���~ �T�˔~���~ �a��h�ꋌ���Ձ@ �a��h�ꋌ���Ձ@ ���F�� ���F�� �T�˓V�_�� �T�˓V�_�� �m�Ԉ��j�ՓW�]�뉀 �m�Ԉ��j�ՓW�]�뉀 ���v�ԏێR�C�p�m�� ���v�ԏێR�C�p�m���@  �������E� �������E��@  �]���撆��D�ԏ������� �]���撆��D�ԏ������� �T�ˑK���Ձ@ �T�ˑK���Ձ@ �]�ˉ��E�ᕟ �]�ˉ��E�ᕟ�@  �D �� ���@ �D �� ���@ �T�ˏ��{�{�X �T�ˏ��{�{�X ���َq�E�F��Y (�V�勴�X) ���َq�E�F��Y (�V�勴�X)�E ����(�ʏ�) ���_�R ��� �]�ˏ����ɁA�Z�E���S��ނ��̔������� ����W�߂ċ����ɐA�������Ƃ���A �ʏ́g�����h�Ƃ��đ����̕��l�n�q���K��A�u�]�˖����}��v�ɂ͔������ł� �l�X�œ��키�l�q���`����Ă��܂��B �Z �� / �����s�]����T�˂R���ڂR�S?�Q �d �b / 03-3681-2620                            �E �T �� �~ �� �~ �� �]�ˎ���A�������E�ɐ����F�E�q��̕� ���u�������v������A�L��3600�̒뉀 ��300���ɂ��̂ڂ錩���Ȕ~�̖X������ �Ă��܂����B���t�̍��ɂȂ�ƍ]�˒��� ��l�X���k�\�Ԑ��G���D�ł���Ă� �āA���̒n�͂���������������Ƃ����� ���B���ɒ뉀�̂Ȃ��𐔏\��i150���j �ɂ킽��}���n���ɓ�������o���肷�� ��{�̔~���������A�]���������� �n��K�ꂽ���ˌ����́A�܂�ŗ����炵 �Ă���悤�ł���Ɗ��Q���A���̖� �u�痳�~�v�̖���^���܂����B�܂��A�� �㏫�R�E����g�@�́A��U�y�ɓ������} ���A�Ăђn��ɔ����o��l���̏z�� �ɂȂ��炦�A�u���p���̔~�v�Ɩ������� �^���������ł��B �Z��/�����s�]����T��3����51-10

���s�����@�@�T�˔~���ܑS�}�@ �̐�@�L�d�@����  �����]�˕S�i�@�T�˔~���� �̐�L�d�@����  ���s�����@�T�˔~���܃m�} /�̐�L�d����  ���s�����@�~���s���ԔV�} �̐�@�L�d�@����  �]�˂ނ炳���������� �T�˔~���s�@�����~���� �̐�L�d�@����  �]�ˎ����O�\�Z���@�~�₵���Д~ �̐�L�d�@2��@ �̐썑��@����  ���s�O�\�Z�i�@�T�˔~�₵�� �̐�L�d�@2�� �E �T �� �~ �� �~ �Z �� / �����s�]����T�ˋT�˂S-18?8 �d �b / 03-6802-9550            �E �T �� �V �_ �� ����3�N(1663)�ɐ_�a�E�����A�S���r�� �Nj�B���ɕ{�V���{�ɖ͂��Ă���ꂽ �����ł��B�V�����S�i�ɑI��Ă��܂��B �~�܂�/2�����{~3�����{ ���܂�/4�����{�`5����{ �e�Ղ�/10�����{�`11�����{ �Z �� / �]����T��3-6-1 �d �b / 03-3681-0010�@       �␢�E���\��i �T��˓V���{�����ꗗ �̐�L�d�@����  �]�ˍ�������s �@�T�˗��� �̐�L�d�@����  ���s���� �T�˓V���{�����S�} �̐�L�d�@����  �]�˖��� �T��˓V�_�ӂ� �̐�L�d�@����  ���s������ �T��� �̐썑��@����  �]�ˎ����O�\�Z�� �T�ˏ��K�w �@�̐�L�d�@2�� �@ �̐썑��@����  �����]�˕S�i �T�˓V�_���� �̐�L�d�@����  �]�˖����}�� �T�˓V�_ �̐�L�d�@2��  ���s���� �T��˒r�����ԔV�� �̐�L�d�@����  ���s�O�\�Z�i �T�˓V���{ �̐�L�d�@2��  �T�˓��T�i �@�@�̐썑��@����  �T�˓��m�^�� �@�̐썑��@���� �E �]�ˉ��@��@�@�� �T�˓V�_�̋����ɘȂލ]�ˉ��̂��X �E�����`���j���[������܂��B �Z�� / �����s�]����T��3-6-4(�T�˓V�_��) �d�b / 3685-335�@4��x�� / ���T���j�� �� �� �� / �� ��             �ᕟ�̋߂��̑f�G�Ȃ���     �E ���c�����݁@�D�@���@�� �T�˓V�_�Q���ɕ���2�N�i����1805�N�j �ɊJ�X�����T�˓V�_�O�{�X�͑n�Ƃ��� ��S�N���܂肽���܂��B �Z���A�t���A�F�����s�]����T��3-2-14 �d�b / 03-3681-2784 �c�Ǝ��� / 9:00�`18:00 �����オ��/ 9:00�`17:00            �E �T �� �K �� �� �u�K���G���v�i����13�N�i1728�N�j��� �K���ōs���Ă������ݐ����H���̂� ���A�����i���݂̕\�ʂ��j��Ƃ��� �Ă���}�i���{��s�ݕ������ُ����j�� �G���Q�l�ɂ��ĕ`���ꂽ�����[�t�ł��B ���i13�N�i1636�N�j�ɓ��K���{�i�I�ɒ� ������܂����B���̂��߁A�����܂łɑ� ��ꂽ���K�͑S�Ċ��i�ʕ�Ə̂��A�u�� �i�ʕ�v�̕������ł��o����Ă��܂��B �Z �� / �����s�]����T��2-6       ���\�Ԑ�̋ю����̋߂��̕����Ō������܂����B�T�ˑK���Ղ���k��2���ʂł��I   �E �] �� �� �m �� �L �O �� ��ݓW�����Z�����m�Ԃ͉��������l�H �Z�m�Ԃ̐��U�Ɛ���������@ �Z�m�Ԃ͂ǂ�Ȋ炾�����́H�@ �Z�m�ԂƐ[��@�Z�[��ƍ�i�@ �Z���ƃl�b�g���[�N �Z�w�����̂ق����x�̗������̒n�E�[�� �Z�[��m�Ԉ� �Z�]������̋��E�j�ՂȂǁ@ �Z�[��ł̔o�~���� �J�ƁF 1981�N4��19���@�@ �c�Ǝ��ԁF9:30�` 17:00 �Z�� / �]�����ՂP���ڂU?�R �d �b / 03-3631-1448 �m�ԗ��j�ՓW�]�뉀���ف����1-1-3           �E �m �� �� �j �� �W �] �� �� �c�Ǝ��ԁF9:15�` 14:30 ���������� �]�����ՂP����1?�R              �E �a �� �h �� �� �� �� ����9�N�i1876�j�ɉ��~���w�����ďC�U ������{�@�Ƃ������ŁA����21�N �i1888�j�ɖ{�@�𒆉��投���Ɉڂ� ���̂��͕ʓ@�Ƃ��ė��p���܂����B �Z �� / �]����i��2-37      �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��2-37 �a��h��́A��������吳�ɂ����� �̎��ƊE�̎w���҂ł��B �ɐ��܂�܂����B��܍ňꋴ�� �Ɏd���A�̂����b�ƂȂ�n�����܂� ���B�A����A�������{�̂��Ƃő呠 �Ȃɏo�d���܂������A�����Z�N ( �� �����O ) �Ɏ��ƊE�ɓ]���A�Ȍ�A�� �Z�E�Y�ƁE�^�A�Ȃǂ̕���ŋߑ�Y �Ƃ̊m���ɗ͂��������܂����B�ӔN �͎Љ�������Ƃɍv�����A���a�Z�N ( ���O�� ) ���Ŗv���܂����B �h��́A������N ( �ꔪ���Z ) �ɐ[ �앟�Z�� (�i���) �̉��~���w�����A �C�U���Ė{�@�Ƃ��܂����B�����N ( �ꔪ���� ) �ɂ́A����(���ԂƂ��� ��) ( ������ ) �ɖ{�@���ڂ������߁A �[��@�͕ʊقƂ��ė��p����܂����B �h��Ɩ{��Ƃ̊W�͐[���A������ ��N ( �ꔪ���� ) ���瓯�O���N ( ��� �Z�l ) �܂Ő[����c������ы��c �����߁A�[���̔��W�̂��߂ɐs�� ���܂����B�܂��A��������q�ɋƂ̏d �v���ɒ��ڂ��A�����O�\�N ( �ꔪ�� �� )�A���n�ɏa��q�ɕ���n�Ƃ��� �����B�吳�ܔN ( ����Z )�A���� �E�����ނ���܂łɌܕS�]�̉�А� ���֗^�����Ƃ����Ă��܂����A�{ ��ɊW������̂ł́A���Z���� �g������ЁE�����l���엿��ЁE�D �Ԑ�����ЁE���ē���g���Ȃǂ��� �����܂��B �������N�O�� �@ �@�@�@�@�@�@�@�]���拳��ψ���     �F�V�q�ɔ��˂̒n �@�u�킪���̏��H�Ƃ𐳂����琬���� ���߂ɂ́A��s�E�^���E�ی��ȂǂƋ� �ɑq�ɋƂ̊��S�Ȕ��B���s�����v ���{���{��`�̐��݂̐e�ł���A�F�V �Ĉ�́A�E�̐M�O�̂��ƁA�����O�\�N �O���A���@���F�V�q�ɕ���n�Ƃ����B ���̒n�́A�F�V�q�ɔ��˂̒n�ł���B �F�V�Ĉ�̐��Ƃ́A���݂̍�ʌ��[�J �s�ɂ���A�_�ƁE�{�\�̑��ɗ��ʁi �����j�̐����A�̔����ƋƂƂ��Ă� ���B���̗��ʂ̏���������Ƃ��Ɏg �p�����L�͂��H(������E�肤��)�� �������B�����l�\��N�����A�F�V�q �ɕ����F�V�q�Ɋ�����ЂƂ��đg�D �����߂����A���́H�̋L�͂́A���� ���u�F�V�q�Ɋ�����Ёv�̎Џ͂Ƃ� �Ďp����Ă���B�F�V�V�`�B�v ���C�X�i�㌚�z���L�O���{����� ������B �@�@�@�@�����\�Z�N�l���g�� �@�@�@�@�@�@�F�V�q�Ɋ������ �E �����̕��w�ҁE�v�z�ƂƂ��Ē����� ���v�ԏێR�����m�C�p�m���J�����M �Z��(���Ȃ̂̂���) (���쌧)����ˉ� ���~(�܂���͂��₵��)���� �����ꏊ�ł��B �Z�� / �]����i��1-15-2      �]����o�^�j�� �@ �i��1�`14�t�� ���̒n�́A���v�ԏێR�����m�C�p�m�� �J���� ���������ꏊ�ł��B�ێR�͏���ˎm�� �A�����̕��w�ҁE�v�z�ƂƂ��Ē����� ���B �鉺�Ő��܂�A���� �� �Ə̂����Ƃ������Ă��܂��B �l��) �A�ˎ� ���C�O����̒����𖽂����� �����B���肵���A�C�M���X�E ���ԂŖu�������A�w���푈 (�ꔪ�l�Z �`�l��) �ɏՌ����A�����ɊC�h ���Ɏ�g�݁A�㌎�ɂ� ���Đ��m�C�p���w�т܂����B �i���) �̉����~�ŏ��˂̔ˎm�� �ɐ��m�C�p�������A���̂���A �����B���N�\�A�������� �A�˂��܂����A���N�Ăэ]�˂� �o�āA �ɖC�p�m���J���܂����B�剺�ɂ́A ���܂����B ���l) �A�y���[���q�ɍۂ��A�g�c ���A���N���������q���������ɘA�� ���ď���ɗH����܂����B ���{�ɏ�����ċ��s�ɏ��܂������A �����\����A �̐��U���Ƃ��܂����B �@�@�@�@�@�������N�O�� �@�@�@�@�@�@�@�@�]���拳��ψ��� �E �[��̐������Ɠ��{�����F���̊Ԃɉ˂� ��ꂽ���Ƃ��琴�F�̖����t����ꂽ�� �F���́A���a�O�N�i���N�j�O���� ��������܂����B�h�C�c�̃P������� �����f���Ƃ��Ċ֓���k�Ђ̒�s������ �ƂƂ��Čv�悳��A�����\��N�i��Z �Z���N�j�ɂ͏��a������ ��\���鋴 �Ƃ��ĉi�㋴�A��騋��ƂƂ��ɍ��̏d �v�������Ɏw�肳��܂���    �E �� �� ���E�� �� �p�i�}�^�͂̃~�j�̌����ł��܂��I �� �� ������ �� �� �� �� �� �n�����]�ځ`��꒚�ڊ� �����ؐ�       �� �� �]����́A�������n�Ղ��Ⴍ�������� ���n�`�ɂȂ��Ă��܂��B�����ŏ��a46 �N����̍]�������͐쐮���v��ł́A ��������ɐ��ʂ����ɕۂ��ʒቺ ���Ƃ��Ă܂������̊�������ϐk�� ��Ƃ��Đ��������邱�ƂɂȂ�܂��� �B�����}��́A�����̐ړ_�ɓ����� �����ؐ�̒��ԂɈʒu���A���ʍ��� �����đD���̍q�s���\�ɂ��邽�߂� �{�݂ł��B30���~�̎��Ɣ��5�N3�J�� �̍Ό����₵�ď��a52�N�ɒz������ �����̂ł��B���̕����̓p�i�}�^�͂� �����ł��B �E �]���撆��D�ԏ������� (���v���c�@�l �]���敶���R�~���j�e�B�[���c) �Z �� / �]����哇9-1-15 �d �b / 03-3636-9091                    �E ���َq�@�F �� �Y �@�V�勴�X �����������H�ׂĂ݂����Ƃ����v���� �N���o�Ă��܂����I���X�̒��̘a�َq ��������悤�Ǝv���܂����B �c�Ǝ��� ���A�`�y9�F00�`19�F00 ��x�� / ���j�� �Z �� / �]����V�勴1-4-16 �d �b / 03-3634-3633            �E  �T�ˁ@�� �{ �{ �X �T�ˁ@�� �{ �{ �X�T�ˑ卪�̂��X�ŗ��������������� ����܂��B �Z �� / �]����T��4-18-9 �d �b / 03-3637-1533 ��x�� / ���T���j��      |

�� �� �� (�����s)

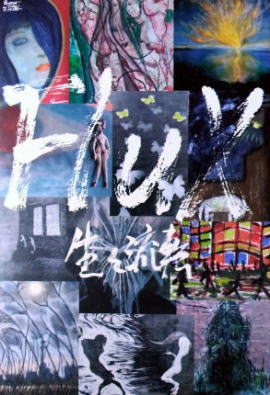

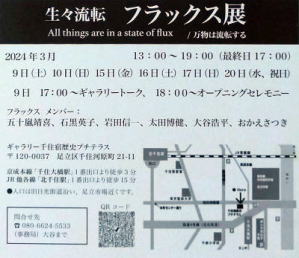

��Z�h�@���j�v�`�e���X ��Z�h�@���j�v�`�e���X ��Z�h���j�v�`�e���X�M�������[ ��Z�h���j�v�`�e���X�M�������[ ��Z���q��@�@�@ ��Z���q��@�@�@ ���R�ƏZ�� ���R�ƏZ�� �����旧�����瑐�� �����旧�����瑐�� ��Z�G�n���E�g�c�� ��Z�G�n���E�g�c�� �E ��Z�h�@���j�v�`�e���X ���a���̑O��Ɖ����z���A�c�c�W�A ���~�W�A�E�����h�L�Ȃǎl�G�܁X�� �ʂ肪�������v�`�e���X�ł��B ��Z�h�E�`�n���~�̖ʉe���̂����A ���R�Ƃ̓y�����g������̃M�������[�h �Ƃ��ĕ������܂����B �Z�� / �������Z�͌���21�[11 �@�@(��Z�勴�w���k���R��) �₢���킹��E�E�E ������@�p�[�N �C�m�x�[�V�������i�ہ@�����{�W �Z�� / �����撆���{��1-17-1 �d �b / 3880�[5897(����)          �������̕����W                     �E ��Z�h���j�v�`�e���X�M�������[ ���X���]�@�t���b�N�X�W all things are in a state of flux / �����͗��]���� 2024�N3�� 13:00�`19:00 (�ŏI�� 17:00) 9��(�y)�@10��(��)�@15��(���j�@16��(�y)�@ 17(��)�@ 20��(���A�j��) 9���@17:00�`�M�������[�g�[�N�@�@�@18:oo�`�I�[�v�j���O�Z�����j�[

�� �\ �� �� ��

�� �c �M ��   �� �c �� ��   �� �J �_ ��     �I�[�v�j���O �n�[���j�J�̊�c�M�ꂳ��ƌ��N�ǂ� ���l�E�V�F���B���R�t�X�L���� �G�̒��ɗn�������t���ǂ������ł��I   �E �� �Z �� �q �� �@ �����̈�Y��`�����B�������܂��ƕ��� �Ɣ��p�����ɓ`����j�Ղł���B �������X���̍r��̓y��̎�O�ɂ��� �܂��B �Z �� / �������Z5-22-1 fax / 03-3888-7713     �@���ڂق˂��Ƃ����Ζ��q�A���q�� �����ڂ��̑㖼���ɂȂ�قǁA���q ��@�͊֓���~�ɗL���ł���B���ȓ� �ɖʂ��A���������␅�ˊX������_�� �ԋ߂ɂ��ĕւ��悩�������߁A���Ă� �Ԃʼn^��Ă��銳�҂��Ђ��߂��Ă� ���Ƃ����B��O�̍L��́A�����̉� �Ă�唪�ԂȂǂ̗����ł������B ���q�Ƃ́A�����̔��R���̖���ŁA �ɐ�Z�ֈڂ�A ���J�Ƃ����Ɠ`���B �O�㏮�悪 �ƌ䐬�̂��߂ɑn�������ꉮ��A�����傪 �������A���a�\���N�\�ɑ��� ��o�^�L�O��(�j��)�ƂȂ����B���q �Ɠ���́A�Ƒc�����ȗ���X�u�f�p�v �������A�o�~�Ȃǂ̕��|��n�ݗl�X �Ȑl�X�ƌ𗬂����B���Ɏl��\��₢ ���̌𗬂͕��L���A�������`�A���{�� �M�A�H�c�t���A���R��ςƂ��������� ���\����l�X����җ���j������� �̐F�����Ă���B�\��Ǝq�̌� ���͐�Z�ɏZ��ł��������E�X���O�� ���p�ƁE���q�V�S�A��Z�� �E ��`�����B��Z���q��@�́A�������� ���ƕ����Ɣ��p�����ɓ`����j�Ղ� ����B �@�@�@�ߘa�O�N�O�� �@�@�@�@�����s�����拳��ψ���   �E �� �R �� �Z �� ���R�ƏZ��(������o�`�^�L�`����������) �́A�h�꒬�̖��c�Ƃ��āA�`�n�Ă�� ���~�̖ʉe�����ɓ`���Ă���B �Z�@�� / �������Z�S���ڂQ�W?�P         ���R�ƏZ��(������o�`�^�L�`�������� ��)�́A�h�꒬�̖��c�Ȃ���Ƃ��āA �`�n�Ă�܉��~�̖ʉe�����ɓ`���� ����B�`�n�́A�l�╨���̗A���̂��� �ɁA�e�h��ɔn�S�������]�˖��{ �̐��x�ŁA�`�n�S�����҂ɂ͓`�n ���~���^�����A�N�v�Ȃǂ��Ə����� ���B���R�Ƃ́A�]�ˎ��ォ�瑱���x�T �ȏ��ƂŁA�`�n�S���Ă����B���� �́u�����v�ŁA���ł����Đ�������� ���� �͌ˌ����X�������i�������Ă���A ��ɂ���q��������}����`�ƂȂ�B ����͂��q�l�����}������S�����̌� ��Ƃ����B�܂��A���R�Ƃ̕~�n�́A�� �����\�O��(���\�O�E�܃��[�g��)�A ���s�����\�Z��(���O�[�g��) �� �̌����ł��邪�A���a�\��N(���O �Z)�ɉ��C���s���Ă���B �Ԍ������(��\�Z���[�g��)�A���s�� ���\�܊�(���\�����[�g��)����A�� �����Ăǂ�����Ƃ��� �Ăł���B�L���y�ԁA���Ƃ̏��@���� �ƌ����� �ȂǂɁA���Ɠ��̕��i��������B ���ŐV���{�ɔs��A�s�����Ă��� ���Z���ł���B �@�@�@�ߘa���N�\�� �@�@�@�@�@�@�����s�����拳��ψ��� �E ��Z�G�n���E�g�c�� �g�c�Ƃ͍]�˒����ɍە��≮�Ƃ��ĊJ�� ���A�G�n�̂ق��ɂ��s������Ȃǂ��� ���Ă��܂����B �Z���F�������Z�S���ڂP�T?�W �d �b�F 03-3880-5984     �g�c�Ƃ́A�]�˒�������X�G�n���� ���� ����B�菑���ŕ`���G�n�͓s���ɂق� ��nj��|���Ȃ��Ȃ��āA�H���ȑ��݂� �Ȃ����B����̊G�n�t�͔���ڂŁA�� �ォ��̓Ɠ��̊G���Ƃ��̎�@�P �����`������葱���Ă���A���a�\ ���N(��㔪�O)�\�A��Z�G�n�Â� �肪������o�^���`�����������Ƃ� �����B�G�n�́A����肵�� ���́A���Y�q��A�a�C�����A��|���A�A�����ɐ��ȂNjF�肷��_���ɂ���č\ �}�������Ă���A�O�\���킠��B���� ��̑�\�I�G�n�́A�g�c�ƊG�n������ ���đ�����o�^�L�`�����������ƂȂ� �Ă���B�n���͍]�ˎ���ɗ��s�����_ �W�����̂P��ł���B���Ƃ킴��ŋ� �̑䎌�A�i�������������ɒu�������� �����̂�n���Ƃ����A���m�ȉ��`�� �Ċp�^�̍s���ɂ������̂��n���s���� ����B�n���s���́A�����A��א_�Ђ� �͋㌎�ɐ�Z�̊e�{�ŊJ�Â����H�Ղ�̍ۂɏ����A��Z�̊X���Ă���B �@�@�@�ߘa��N�O�� �@�@�@�����s�����拳��ψ��� �E �����旧�����瑐�� �l�G���e�[�}�ɂ��������ɂ́A�u�t�̍L ��v�ɂ̓��E�o�C�₳����A�u�Ă̒�v �ɂ̓V���N�i�Q��A�W�T�C�A�u�H�E�~�� �R�v�̐A�͋�悪����A�l�G�܁X�ɉԂ� ���y���߂܂��B �Z �� / ����������P����21-26 �d �b�F 03-3880-5845             �n��l�R�����ł��I   |

�� �� ��(�����s)  �������������˂̒n�L�O�� �������������˂̒n�L�O��  �r�g�����Y���a�̒n �r�g�����Y���a�̒n �Ԃ̔��@�����q�K�̋�� �Ԃ̔��@�����q�K�̋��  �ғ��R���V �ғ��R���V �������R���ē� �������R���ē� ���ˋ��� ���ˋ��� �˓c�ΐ��̔��@�@ �˓c�ΐ��̔��@�@ ���@�� ���@�� �������i�Z �ғ��R������c�� �������i�Z �ғ��R������c���@�@�@  �䓌�旧�R�J�x���� �䓌�旧�R�J�x���� �� �� �� �� �� �� �� ���@  �|���̓n���R�̏h�̓n�� �|���̓n���R�̏h�̓n�� ���ɂ���(��v�H�|�i) ���ɂ���(��v�H�|�i) madei �܂ł�(���с~�J�t�F) madei �܂ł�(���с~�J�t�F)  �A���f�X(���₳��̃A���p��) �A���f�X(���₳��̃A���p��)�E �������������˂̒n�L�O�� �L�O��̍����͏\�������O�Y�̔w��Ɠ� ���ŁA�u�ꖡ�k�}�̘A����v�Ƒ肵�āA ����҂̎������L������������̉��ɔ[ �߂��Ă��܂��B�L�O��̌����ɂ��킹 �Đ���O�Ɋ��O�Y�̊��͂��� �u�l���m�̑��v�̏��������s���܂����B �Z �� / �䓌���7����1�ԁ@���c����

�������O�Y�˂Âݏ��m�̑�    �E �ԁ@�́@�� �����H�ߍ쎌�A������Y��Ȃ̏��̂ł� ��u�ԁv���L�O����. ���a31�N�i1956 �N�j�Ɍ�������܂����B �Z�� / �䓌���7����1�ԁ@���c����

�E �����q�K�̉̔� ��̓��̋��c�͐��s��   �E �� �� ���@��@�� ���X�̒��َ͈����̐��E�I�f���炵�� ��R�̍�i�ɏo��܂��B �����v���z�A�n���h�o�b�O�A �A�N�Z�T���[�Ȃǂ̏����ނ�̔��B ���Ɋv�͎����g������v�H�|�i�ł��B �Z �� / �䓌��Q���ڂQ?�U �d �b / 03-6802-8380�@ �� �x �� / ���j�� �c�Ǝ��� / AM 10:00 �` PM 18:00              ���ɉ��u��ցv �n�c�����1-15-9�@ TEL�F03-3625-8238     �E �����ɂ͖{���@�Ƃ����A���̎x�@�� �ЂƂł���B�Â����疼���Ƃ��ĕ��l �n�q�Ɉ�����A�����̊G���̂̑�ނ� �Ȃ����B�̐�L�d�̊G�ɕ`����Ă��� �z�n���������Ɏc���Ă���B �Z �� �F �䓌��V���ڂS?�P �d �b�F 03-3874-2030 �� �ԁF 6:00�`

�E �r�g�����Y���a�̒n

�E

�E �� �c �� �� �� ��@ ���͂�Ƃ͗[�z���čs���l������ �@�@�@�@�܂��̎R�Ɏc�����Ƃ̗t   ���{�Y�p�@��� ���X�ؐM�j�̐�ɂ�� �̔�Č��̔�

�E �u�������i�Z�@�ғ��R������c��v �@�@�@�@�@�@�@�@�吳�ܔN (1916) 5�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�D�c�ꖛ�@��   �E ���@ ��

�E �䓌�旧�R�J�x���� ���ĎR�J�x�ƌĂ�鐅�H�ł������A �o�ϐ����ɔ������������ƈ��L�ׁ̈A���a51�N(1976)������Ë�������܂����B �Z �� �F �䓌�擌�P���ڂS?�X

�E ���@�ˁ@���@�� �R�J�x�̍ł������A���c��ƎR�J�x���� ������Ƃ���ɉ˂����Ă������ŁA�R�J �x�����ߗ��Ă�ꂽ�ׁA�e�����L�O�� �c���Ă��܂��B �Z�� / �䓌���7����4�ԁ@���c����

�E �| �� �� �n �� �u�|�Ƃ̓n���v�A�u�����̓n���v�Ƃ��� ����A�ғ��R���V�̂ӂ��Ƃɂ��������� ����u�ғ��i�܂��j�̓n���v�Ƃ��̂� �ꂽ�B�u�|���v�̖��͕t�߂ɂ��������� �̖��ɗR������B�R�J�x���� �����O�� �i�݂߂���j�_�Ёi�n�c������ځj ������ł����B �䓌���7����1�ԁ@���c����

�E �R �� �h �� �n �� �n���̂������Ԑ�ˉ͊ݕt�߂́u�R�� �h���v�ƌĂ�A���̒������Ƃ��Ė� ������܂����B�Ԑ�˂̓n���Ə̂��� ����A���݂̑D���ꂪ�k�\�Ԑ�̖��� �̂����Ƃɂ������̂Łu�����̓n���v �Ƃ��̂���܂����B �Z�� / �䓌��Ԑ��1����1     �R �� �h �� �n �� �@�@�@�@�@ �@�@�䓌��Ԑ��1����1�� ���c��n�D�̈�ɁA�u�R�̏h�̓n�� �v�ƌĂԓn�D���������B ����40�N(190 7)���s�́u�����s��S�}�v�́A �� �c��ɑD�H��`���A�u�R�m�h�m�n�C�� ���m�n�g���]�v�ƋL�����Ă���B�ʒu �͌�ȋ��㗬��250���[�g���B �� �Ԑ�ˉ͊ݥ�{���撆�m�������Ԃ��� ��ł����B�Ԑ�ˉ͊ݐ��ׂ̒����� �A�u�R�̏h���v�Ƃ������B�n���̖� �͂��̒������Ƃ��Ė����B �ʏ̂́A ���ݑD���ꂪ�������Ȃɂ������̂� ���ȂށB ������ �n�c��������̖k�\ �Ԑ�ˋ��B�k�\�Ԑ�̋��c�썇���_�� ���ɉː݂���Ă���B�n�D�n�ݔN��� �s���B�����㗬���c�݂͊́A �]�˒��� ������n��ƌĂ�A�s�y�n�Ƃ��ē� ������B���̋G�߂͓��ɐl�o�������A �R�̏h�̓n���� �����̐l��n��ɉ^ �ł��낤�B���������āA�]�˒��� �ȍ~�J�݂Ƃ݂Ȃ��邪�A �V�����N(1781 )��u���c�염�݈ꗗ�}�G�v�� ���̓n ����`���Ă��Ȃ��B ����4�N11���@ �@�@�@�@�@�䓌�拳��ψ��� Yamanoshuku no Watashi Ferry In the days when ferries crossed the Sumida River there was a ferry called the �gYamanoshuku no Watashi�h (the word �gwatashi�h means ferry). In a map printed in 1907 ferry routes are shown, and �gYamanoshuku no watashi�h, which was also known as �gMakura-bashi no Watashi�h is mentioned. The ferry route was approximately 250 metres upstream of Azuma-bashi Bridge and linked the river-bank at Hanakawado with the Nakanogo Kawaramachi area. The name of the ferry is derived from the name of the district of Yamanoshuku which was tothe west of the riverbank at Hanakawado. The alternative name is connected to the fact that the arrivel point on the eastern bank of the river was at the approach to Makura-bashi Bridge.Makura-bashi Bridge stands near to the point where Kitajikken River from Sumi-da ward flows into the Sumida River. It is not clear which the ferry serving this route was started. From about the mid Edo period (around the 1890s), the bank of the Sumida River upstream of Makura- bashi Bridge was popular as a site for cherry blossom viewing. �E madei �@�܂ł� (���с~�J�t�F) ���H�ׂĂ݂����Ƃ����n���o�[�O�����` �ɏo�����܂����I �H�ނ��L�x�Ŋ��������l�i�ł��B �ғ��R���V�l�̑O�ł��B �Z �� / �䓌���7-3-12 �d �b / 03-6802-4590 �c�Ǝ��� / AM 11:30 �` PM 6:00 �� �x �� / ���j�E�Ηj��            �E ���₳��̃A���p�� �A�@���@�f�@�X �i���j�I�ꐻ�Q���̃A���e�i�V���b�v �Ƃ��āA�l�X�Ȏ�ނ̂���p���y���Q ���E�̔������܂��B �Z�� / �䓌���3-3-2 �d�b / 03-3876-2569 �c�Ǝ��� / AM 8:00 �` PM 6:30 ��x�� / ���j�E�j��      |

�� �] �� �� �z (��ʌ�) ��z��{�ی�a ��z��{�ی�a�@�@�@�@�@  ��z�钆�m��x�� ��z�钆�m��x�� �O�F��_�Ё@ �O�F��_�Ё@ ���c������� ���c�������  ���������ف@�@ ���������ف@�@ ��z�X��_�� ��z�X��_�� ��z��t�E�쑽�@�@ ��z��t�E�쑽�@�@ ���� ����  ���ƏZ��@ ���ƏZ��@ ���R���ƕʓ@�@ ���R���ƕʓ@�@ �����R�� �����R�� �S �� ���@ �S �� ���@ ���]�ː�z�� ���]�ː�z��  �i���ƏZ�� �@ �i���ƏZ�� �@ �{ �� �@ �{ �� �@�@  ���@�@�@�@ ���@�@�@�@ �^ �s �� �^ �s ���@�@  ���̏��@ ���̏��@ ��z�F��_�� ��z�F��_���@  �َq������ �@ �َq������ �@ ��z�ٕܓ��� ��z�ٕܓ��� ��z�w�͉� (�Q���Ώ�) ��z�w�͉� (�Q���Ώ�)  �ǂ�ڂ����̗R���@ �ǂ�ڂ����̗R���@ ���̂� ���̂� �E ��z�� �{�ی�a ���{��2�����������Ȃ��{�ی�a�B �Éi���N�i1848�j�A���̔ˎ叼���ēT�� ���c�������̂ŁA�]�ˎ���17�����ւ� ����z��B��̈�\�B �Ȃ��100�~�Ō��w���ł��܂��B ��ʌ���z�s�s���Q���ڂP�R?�P �c �� / 10:00�`17:00 �d �b / 049-222-5399                                                     �E �O �F �� �_ ��(���w�蕶����) �O�F��_�Ђ́A��z��̒���Ƃ��Ċ��i ���N(1624)�A��̏����䒉���ɂ���� �Č����ꂽ�Ƃ����Ă��܂��B ���́u�ʂ��v�͂��̐_�Ђ̎Q���� ����Ƃ����Ă��āA��z����ɂ����� ���߁A��ʂ̐l�̎Q�w�͂Ȃ��Ȃ�� ���A���̗l�q���̂��Ă���Ɠ`����� �Ă��܂��B �Z �� �F ��z�s�s��2����25?7 �d �b�F 049-224-5940                 �E ��z�钆�m��x�� ��z��ւ̓K�̐N����h�����߂ɐ݂��� �ꂽ���̖�x�́A�����ȍ~�A��z��̑� ���̎{�݁E����������A������� �c��B��̖x�ՂƂȂ�܂����B�\�z���� �̌��z�����A��̕��͋C���v�킹�� �y�������ݒu����Ă��܂��B �Z �� �F ��z�s�s���P���ڂW?�U �d �b�F 049-224-6097 �� �� �F 9�F00�`17�F00�@�@���@��

�E �� �c �� �� �� ���c����́A��z��A�]�ˏ��z�邵�� ��������̕����ŁA����̑������Ă�� �Ă���ꏊ�͂��Đ�z��̑��傪�� �����Ƃ���ł��B���w���̊ό��{�����e �B�A�K�C�h�̐������킩��₷���Ė��� ��܂����B �Z ���F��z�s����1����3�Ԓn1 �d �b�F049-224-8811            �E �� �� �� �� �� ���������̔p�˒u�����s��ꂽ����1872 �N�n�Ƃɑn�ƁA150�N���炢�̗��j������A��z�˂ōŌ�̔ˎ�ł����� �������O�̗R���������ł��B�펞���� �R����c�ɂ��g���Ă��܂����B ��ʌ���z�s�����P����1-11 �@�d �b / 049-222-0107          ���䃀����������蒸 �������M����̎ʐ^          �E �� �z �X �� �_ �� ���Q���ɂ��т��鍂��15m�̖��_�^�̑� �����́A�ؐ��Ƃ��Ă͓��{�ő勉�̋K�� ���ւ�B���������̝G�z�ɋL���ꂽ�Ѝ� �͏��C�M�̒��M�ɂ����́B�Ԗ��V�c2 �N�ɑn������܂����B �Z �� �F ��z�s�{�����Q���ڂP�P?�R �d �b�F 049-224-0589 �� �� �F 9�F00�`             ��

�E ���@ �� �@�� ���c����ɗR�����鋴���ŁA�e���X��� ����o�������ɂ͓���z�̗̎傾�� �����ɉr�܂ꂽ�̘̂a�̂������Ă��� �i���d���d�Ԃ͍炯�ǂ���܂Ԃ��́@ �@����(��)�ЂƂ��ɂȂ����߂����j          �E �^�@�s�@�� �����R���A�@���s���́A���c�M���̖� �i�����H�j���s���n�֗������сA �����ňꎛ�������A���c�����̎q���� �ƂȂ����Ƃ����Ă܂��B �Z �� �F ��z�s����1-2 �d �b : 049-222-2816        �E ���ƏZ��i���w��d�v�������j ����26�N�̐�z��̏Ď���Ƃꂽ��z �ŌÂ̑�����ŁA��������֓��n���Ō� �̑�����ł�����B���a46�N6��22���� ���w��d�v�������ɔF�肳��܂����B ���y�Y�i���w���o���܂����A�ꖡ�Ⴄ�� ���D���ł��I ���ݒn : ��z�s����1-15-2.                �E �� �R �� �� �� �@ �V�܉َq�X�uꝉ��v�ܑ̌�ڎR��Î��� �̉B�����Ƃ��āA�����z�ɂ����ʂ� �����z�Ƃ̕ۉ����玁�̐v�Ō��Ă�� �܂����B �Z �� �F ��z�s���]��2����7�Ԓn8                  �E ���@���@�R�@���@ �i������ȁE���Η����X�j �������N�n�Ƃ̓��{�����X�ŁA���� ������͂��7�̌�������A���� �����`�ٓ��A��͉�ȗ����� �p�ӂ���Ă��܂��B �Z �� �F ��z�s�K��11-2 �d �b �F 049-224-0048 �c�Ǝ� �� �F 11:30�` 21:00 ���ԏ�@15�� ��x��:���T���j���i�j�Փ��̏ꍇ�������j �s����ŁA����2�`3��      �����̓d�q�����ؖڒn�ŃJ�o�[����āA �����������ł��ˁI     �E �S�@���@�� ��z�s�w��L�`�������ł���c���ƏZ��B �u�S�����i�ނ��ł�j�v�Ƃ��������Ŋ��i 16�N�i1639�N�j�ɑn�Ƃ���A����g�R�� �̔��A���ߖ≮�Ƃ��Đl�X�ɐe���܂�� ���܂����B �Z �� �F ��z�s���]��2-5-11 �d �b�F049-292-0075 �y�c�Ǝ��ԁz11�F30�`17�F00      ����_�̓����I       �Â̌˂̏Ɏq���ƂĂ������������I    �n�������ēh�����ǁA�s�J�s�J �����Ă��ꂢ�ł����B   ���@��     �䍟�y�����V�l��[���Ƃ��������� ���̔��ɏ�����Ă܂����B         �E �� �z �� �t �� �� �@ �V�����N(830)�A���o��t�~�m�ɂ��n�� ���ꂽ����R���ʎ������n�܂�Ƃ���� �Z �� �F ��z�s����g��1-20-1 �d�b�F049-222-0859�i�쑽�@�q�ώ������j ���₢���킹���ԁ@9�F00�`16�F00            �E �� �� �� �� ��

�E ���@�@�@ �V��@�̎��@�ŁA�R���͐���R�B �����͖��ʎ����B�@�������@�B ��������A�~�a�V�c�̒����ʼn~�m �i���o��t�j���������܂����B ���R�����˂̒n�Ƃ����A�~�m���n�� �̍ہA����蒃�̎��������Ă��ċ��� �ō͔|�����̂��n�܂肾�����ł��B ���� ���蓡�����`��i�����݂��j�� ����������(�s����)������A�s�̕��� ���Ɏw�肳��Ă��܂��B �Z �� �F ��z�s��g��5-15-1

�� �t �� ��g�̗��A����R���ʎ������n�@���@ �ɂ͐̎��O���̌䓰���������Ă����B �{���E�߉ޓ��E��t��������ł���B �O���ɂ���{�����O�̑������Ƃʼnߋ� �E���݁E������S���ƍl�����Ă���B����͑��������i���ɘj���ċP���@�� �����L�O���Ă̂��Ƃł���B���a�̒� ���Ɏ߉ޓ��E��t���̗����Ƃ��Ђ� ����ďĎ��������A�߉ޓ��͏��a58�N �ɌÂ̓V��l���ɑ����čĒz���ꂽ�B �����Ɍ������ꂵ��t���͌���I�ȗl ���ɂ��A��t�@�����͂��ߏ\�O���� �����J��A�Q�q����l�N�������S���� ���炰���ԂƐ��V���ɏd����u�� ���B�ȏ�̗��j�I�w�i�ƈӋ`��[�� �v�O���A�i���㐢�ɓ`���ׂ������� �R�����ċL�O����������B �@�@�@����24�N �@�@��U�W���@�Z�E�@�m���@�Y�r

�E �i���ƏZ��i���Ɖ��~�j ��z������߂��̎����ł������O�v �ے��i����v�ے��j�Ɏc��A�]�ˎ���� ���̐�z�ˌ�T��̕��Ɖ��~�ŁA ���T�y�j��9��~4�������w�ł��܂��B ��z�܂��10��15�E16���i�y�j�E ���j�j�̗����Ƃ����J����܂��B �Z �� �F ��z�s�O�v�ے��T���ڂR �� �� �F 9�F00�`16�F00�@�@���@��

�E �� �� �� (��z�s�w�蕶����) ���̏��́A��z�����䒉�������i4�N �i1627�j���犰�i11�N�i1634�j�̊ԂɁA ���݂̏ꏊ�Ɍ��Ă����̂��ŏ��Ƃ���� �Ă��܂��B���݂̏��O�́A����26�N�i18 93�j�ɋN������z��̗��N�ɍČ����� �������ł��B �Z �� �F ��z�s�K���P�T?�V �d �b�F049-224-6097 (��z�s����ψ���)      �E �� �z �� �� �� �� �吳10�N��z��ՂɓX�܂��\�����V�܂� �َq�X�ŁA���O�͐�z���z�邵�����c ���炫�Ă��܂��B�X���̑傫�Ȕ��E �T�M�͔��A�X�`���[���łł��Ă��܂��B ���Ă��g�p�������\���͓��{�B��u���� �܂イ�v�����������ł��B �@�@ �Z �� �F ��z�s�s��2-11-3 �d �b�F049-222-1576 �c�Ǝ��ԁF9:00�`17:30 ��x���F��      �E ��z�w�͉� (�Q���Ώ�) �X �� �c�Ǝ��� 11:00�`16:00 �� �x �� ���T���j���A ���̑�: 12��30���E31�� �l �� �� �c�Ǝ���:10:00�`16:00 �� �x �� :�N�����x�B �A���N���N�n������ ���̑��s��x���� �Z �� �F ��z�s�A����11-5 �d �b : 049-225-1015          �E �� �� ���i������������j �傫�Ȃ��т���ׂ�2���ɂ����Ă��� �͂��܂��������������l�C�ł��I �@�@�Z �� �F ��z�s�K��15-7 �d �b : 049-225-5952         �E �� �] �� �� �z �� �A���e�B�[�N�A���a���g�����i�̐��X �َq�������e�̖�O�ʂ�i�{���@�O�j�� ����܂� �Z �� �F ��z�s�K��9-2 �d �b : 049-257-5262 �� �� :AM11:00�`4:00 �N�����x(�J�V�x��)              �E ��@�@�� �t���[�c���ӂ�Ɏg�����X�C�[�c�� ���X�A�������j���[���ς��܂��B �Ŕ�����������I�� �قƂ���o�Ă��܂����B �Z �� �F ��z�s����10-8 �d �b�F 049-298-7732 �c�Ǝ��ԁF11:00�`17:00 ��x���F�C���X�^�ł��m�点�Ƃ̂���        �E �{�@���@�@ (�����@�E�����R) ������N�i1244�N�j�A ���������̖��� �͉z���Y�o�d���i���]��j���J��Ƃ� ��A�刢苗����c�@�J�����Ù��� ����B �������F �����i���̏d�v�������H�|�i�j �Z �� �F ��z�s����2����11?1 �d �b : 049-222-0846        �E �� �q �� �� �� �F�Ƃ�ǂ�̃K���X���U��߂�ꂽ�Ώ� �̓��ɁA��30�����x�َ̉q���Ȃǂ� ����܂��B �Z �� �F ��z�s�����Q����          �E �� �z �F �� �_ �� �P�T�X�O�N�ɋI�B�F�삩�番�J����܂��� �����ݗp�̐Ώ�ۓI�ł����B �Z �� �F ��z�s�A����17-1 �d �b : 049-225-4975 �c�ƊJ�n : 9:00        �E �� �] �� �� �z �X �p                  |

�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@

Copyright (C) 2011 K. Asasaka All�@Rights Reserved