・

スカイ姫のつぶやき19(日本・墨田区)

遠 征 版

千代田区

千代田区  江 東 区

江 東 区  台 東 区

台 東 区  足立区

足立区  文京区

文京区  小江戸川越(埼玉県)

小江戸川越(埼玉県)・

・

スカイ姫のつぶやき19(日本・墨田区)

遠 征 版

千代田区

千代田区  江 東 区

江 東 区  台 東 区

台 東 区  足立区

足立区  文京区

文京区  小江戸川越(埼玉県)

小江戸川越(埼玉県)

・

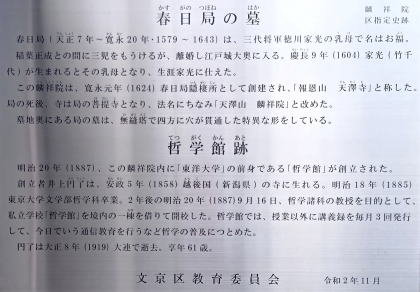

文 京 区 (東京都) 春日局の終焉の地 哲学館跡 春日局の終焉の地 哲学館跡  湯島天満宮 (湯島天神) 湯島天満宮 (湯島天神)・

・

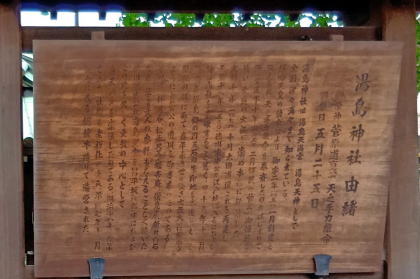

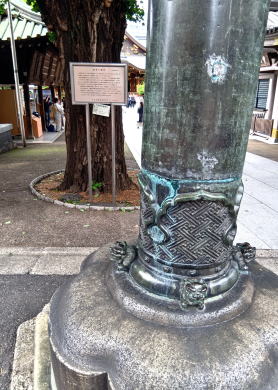

天之手力雄命を奉斎し、雄略天皇二年(458)一月 勅命により創建と伝えられ、 正平十年(1355)二月郷民が菅公の御偉徳を慕い、文道の大祖と崇め本社に勧請し あわせて奉祀しました。文明10年(1478)十月に、太田道灌がこれを再建。 天正十八年(1590)徳川家康公が江戸城に入るに及び、翌十九年十一月 豊島郡湯島郷に朱印地を寄進しました。

|

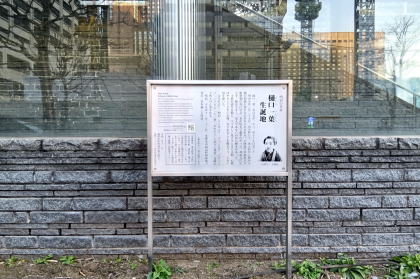

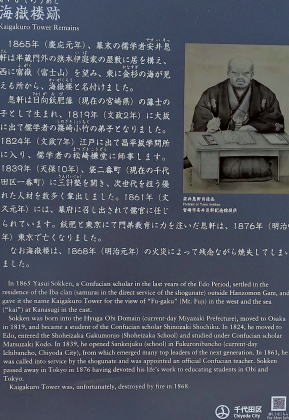

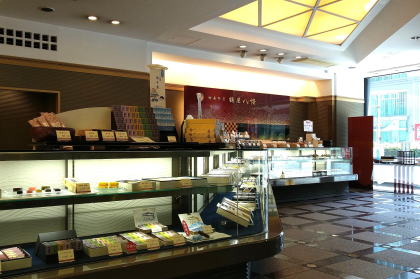

千 代 田 区 (東京都) 国民公園 皇居外苑半蔵門園地 国民公園 皇居外苑半蔵門園地  鶴 屋 八 幡 鶴 屋 八 幡  きのこカフェ きのこカフェ  DIAMOND HOTEL DIAMOND HOTEL 海 嶽 楼 跡 海 嶽 楼 跡  大學眼鏡研究所 大學眼鏡研究所  樋口一葉生誕の地 樋口一葉生誕の地・

・

・

・

・

・

・

|

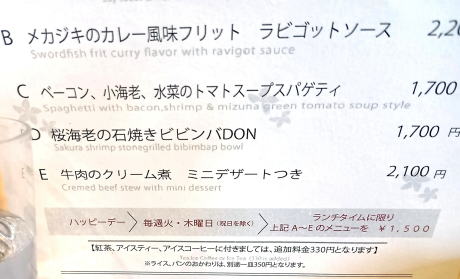

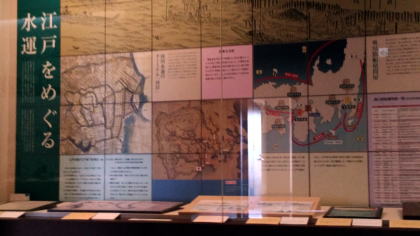

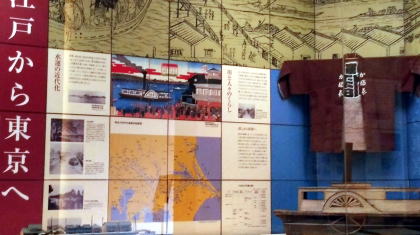

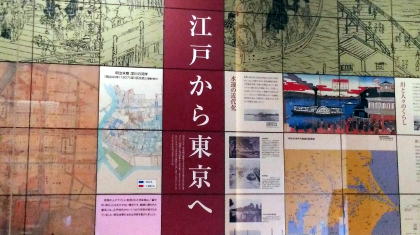

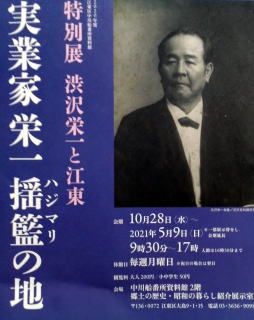

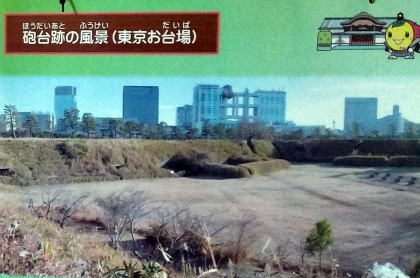

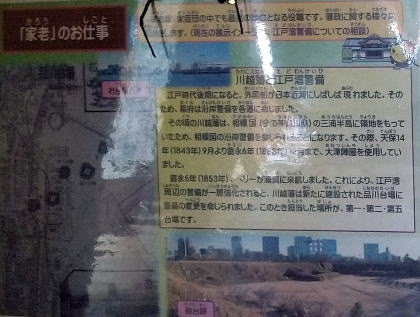

江 東 区 (東京都) 江東区芭蕉記念館 江東区芭蕉記念館  芭蕉庵史跡展望庭園 芭蕉庵史跡展望庭園  渋沢栄一旧居跡 渋沢栄一旧居跡  亀戸天神社 亀戸天神社  清 洲 橋 清 洲 橋  佐久間象山砲術塾跡 佐久間象山砲術塾跡  小松橋・扇橋 小松橋・扇橋 中川船番所資料館 中川船番所資料館  亀戸梅屋敷跡 亀戸梅屋敷跡 亀戸梅屋敷 亀戸梅屋敷  亀戸銭座跡 亀戸銭座跡  亀 戸 升 本 亀 戸 升 本  元祖くず餅船 橋 屋 元祖くず餅船 橋 屋  江戸懐石・若 福 江戸懐石・若 福  京菓子・彦 九 郎 (新 大 橋 店) 京菓子・彦 九 郎 (新 大 橋 店)  萩 寺 萩 寺・

・

・

・

・

・

若福の近くの素敵なお城     ・

文化二年(1805年)十一代将軍徳川家斉の頃創業。初代の勘助の出身地は下総国 (千葉県北部)の船橋で、当時下総国は良質な小麦の産地でした。勘助は、亀戸天神が梅や藤 の季節に参拝客でにぎわうのを見て上京し、湯で練った小麦澱粉をせいろで蒸し、黒蜜きな粉 をかけて餅を作り上げました。それがまたたく間に参拝客の垂涎の的となり、いつしかくず餅 と名づけられ、江戸名物の一つに数えられる程の評判になりました。           ・

横十間川の錦糸橋の近くの歩道で見かけました。 亀戸銭座跡から徒歩2分位です!   ・

・

・

・

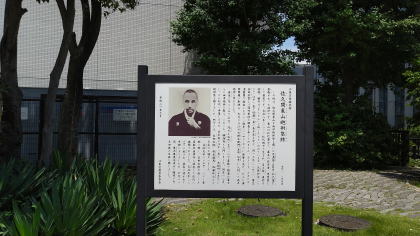

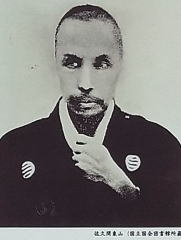

江東区登録史跡 この地は、佐久間象山が西洋砲術塾を開いた があった場所です。象山は松代藩士で、幕末の兵学者・思想家として著名です。 松代城下で生まれ、名は 三年 (一八四二) 、藩主 国間で勃発したアヘン戦争 (一八四〇~四二) に衝撃を受け、おもに海防問題に取組み、九月には ( (一八五〇) 七月、 (中央区) に砲術塾を開きました。門下には、 が起こした密航未遂事件に連座して松代に幽閉されました。 尊王攘夷派浪士 平成二一年三月 江東区教育委員会 ・

・

扇 橋 江東区は、東側が地盤が低く西側が高い地形になっています。そこで昭和46年策定の江東内部 河川整備計画では、東側を常に水位を一定に保つ水位低下区域としてまた西側の感潮部を耐震 区域として整備をすることになりました。この閘門は、両区域の接点に当たる小名木川の中間 に位置し、水位差を調整して船舶の航行を可能にするための施設です。30億円の事業費と5年 3カ月の歳月を費やして昭和52年に築造されたものです。この方式はパナマ運河と同じです。 ・

・

亀戸大根は、文久年間(1861~1864)の頃、香取神社周辺で栽培され始め、 さかんに栽培された明治の頃は「おかめ大根」とか「お多福大根」と呼ばれていましたが、 大正初期に産地の名をつけて「亀戸大根」と呼ばれるようになりました。明治38年、 酒屋としてこの地亀戸に創業した升本は、「亀戸大根」を契約農家で栽培し、 「亀戸大根あさり鍋」等をメニューとしています。     ・

|

台 東 区(東京都) 平成中村座発祥の地記念碑 平成中村座発祥の地記念碑  花 の 碑 花 の 碑  正岡子規の句碑 正岡子規の句碑  アンデス アンデス  今 戸 橋 跡 今 戸 橋 跡  台東区立山谷堀公園 台東区立山谷堀公園  竹屋の渡し 竹屋の渡し  山の宿の渡し 山の宿の渡し 文庫や大関 文庫や大関  madei までい madei までい ・

平 成 中 村 座 発祥の地の碑 「江戸時代の芝居小屋を現代に復活させ、多くの方々に歌舞伎を楽しんでもらいたい」 十八世中村勘三郎丈(当時勘九郎)の抱いてきた夢が「平成中村座」として二千年十一月、 ここ山谷堀に実現しました。第一回公演は、『隅田川続佛 法界坊』でした。     ・

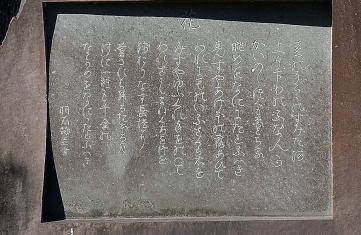

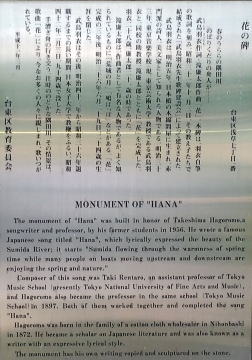

花 の 碑 台東区浅草7丁目1番 春のうららの隅田川 のぼりくだりの舟人が・・・ 武島羽衣作詞・滝廉太郎作曲「花」。本碑は、羽衣自筆の歌詞を刻み、昭和31年(1956)11月3日、 その教え子たちで結成された「武島羽衣先生歌碑建設会」によって建立された。武島羽衣は、明治5年、 日本橋の木綿問屋に生まれ、赤門派の詩人、美文家として知られる人物である。明治33年、東京音楽学校 (現、東京芸術大学)教授である武島羽衣と、同校の助教授、滝廉太郎とともに「花」を完成した。 羽衣28歳、滝廉太郎21歳の時であった。滝廉太郎は、作曲者として有名な人物であるが、よく知られて いるものに「荒城の月」「鳩ぽっぽ」などがある。「花」完成の3年後、明治36年(1903)6月29日、 24歳の生涯を閉じた。武島羽衣はその後、明治43年から昭和36年退職するまでの長い期間、日本女子大学 で教鞭をふるい、昭和42年(1967)2月3日、94歳で没した。手漕ぎ舟の行き交う、往時ののどかな隅田川。 その情景は、歌曲「花」により、今なお多くの人々に親しまれ、歌いつがれている。 平成11年3月 台東区教育委員会 MONUMENT OF “HANA” The monument of "HANA" was built in honor of Takeshima Hagoromo,a songwriter and professor, by his former students in 1956. He wrote a famous Japanese song titled "Hana", which lyrically expressed the beauty of the Sumida RIver; it starts "Sumida flowing through the warmness of spring time while many people on boats moving upstream and downstream are enjoying the spring and nature." Composer of this song was Taki Rentaro, an assistant professor of Tokyo Music School (presently Tokyo National University of Fine Arts and Music) , and Hagoromo also became the professor in the same school (Tokyo Music School) in 1897. Both of them worked together and completed the song "HANA". Hagoromo was born in the family of a cotton cloth wholesaler in Nihonbashi in1872. He became a scholar on Japanese literature and was also known as a writer with an expressive lyrical style. The monument has his own writing copied and sculptured ont the stone. ・ 正 岡 子 規 の 句 碑 雪の日の隅田は青し都鳥   ・

文庫屋「大関」/ 有限会社田中商店 住 所:東京都墨田区向島1-15-9 TEL:03-3625-8238       ・

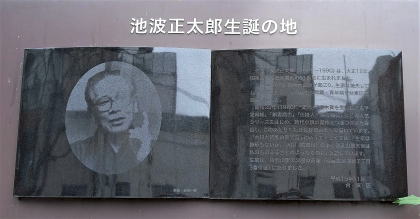

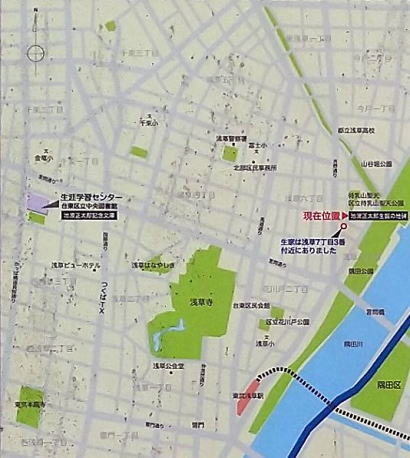

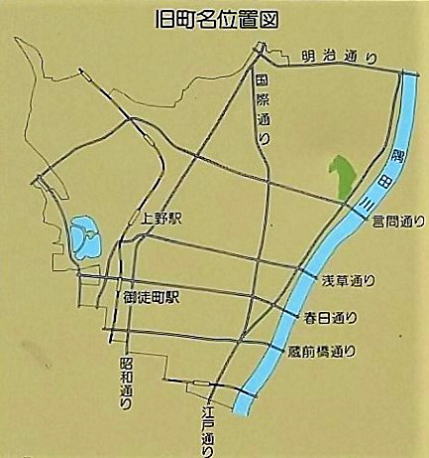

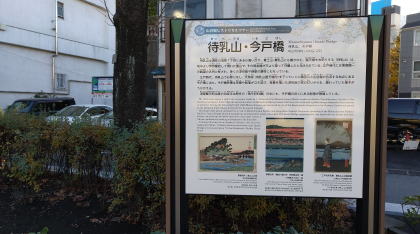

待 乳 山 聖 天 台東区浅草七丁目四番一号 本龍院 待乳山聖天は、金龍山浅草寺の支院で正しくは、待乳山本龍院という。その創建は 縁起によれば、推古天皇九年(六〇一)夏、旱魃のため人々が苦しみ喘いでいたとき、 十一面観音が大聖尊歓喜天に化身してこの地に姿を現し、人々を救ったため、「聖天さま」 として祀ったといわれる。ここは隅田川に臨み、かつての竹屋の渡しにほど近い小丘で、 江戸時代には東都髓一の眺望の名所と称され、多くの浮世絵や詩歌などの題材ともなって いる。とくに江戸初期の歌人戸田茂睡の作、 哀れとは夕越えて行く人も見よ 待乳の山に残す言の葉 の歌は著名で、境内にはその歌碑(昭和三十年再建)のほか石造出世観音立像、トーキー 渡米の碑、浪曲双輪塔などが現存する。また、境内各所にほどこされた大根・巾着の 意匠は当時の御利益を示すもので、大根は健康で、家和合、巾着は商売繁盛を表わす という。一月七日大般若講大根祭には多くの信者で賑う。なお、震災・戦災により、 本堂などの建築物は焼失、現在の本堂は昭和三十六年に再建されたものである。 平成十一年三月 台東区教育委員会 MATSUCHIYAMA SHODEN Matsuchiyama Shoden is of the subordinate tenmples of Kinryusan Its proper name is Matsuchiyama Honryuin. and near the Takeya Ferry. It was Edo Era.Here there are men of letters and Its main World War. But it was rebuilt in 1961. as the symhol of health and commercial success.     池波正太郎生誕の地    池波正太郎生誕の地 作家・池波正太郎(1923~1990)は、大正12年旧東京市浅草区聖天町61番地に生まれ ました。この年の9月に関東大震災が起こり、生家は焼失してしまいましたが、その 後も少年期・青年期を台東区で暮らしました。昭和35年(1960)、「錯乱」で直木賞を 受賞し、「鬼平犯科帳 「剣客商売」「仕掛け人・藤枝梅安」などの人気シリーズを はじめ、時代小説の傑作をつぎつぎと生み出し、このあたりもたびたび舞台として 描いています。「大川と待乳山聖天」 というエッセイでは、「生家は跡形もないが、大川 (隅田川) の水と待乳山聖天宮 は私の心のふるさと のようなものだ」と記しています。生家は、待乳山聖天公園の南側 (現台東区浅草 7丁目3番付近)にありました。 平成19年11月 台東区 旧 町 名 由 来 案 内

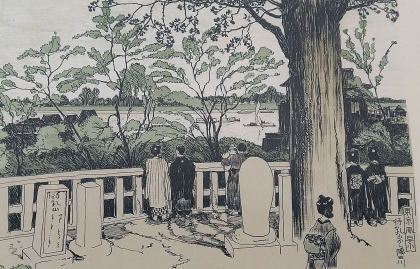

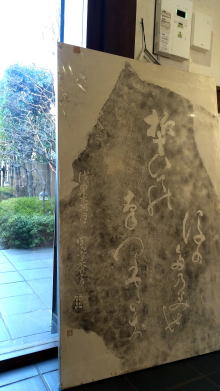

戸 田 茂 睡 歌 碑 茂睡は元禄の頃活躍した歌人で歌道の革新を唱えた、江戸最古の歌碑と 称されたが、戦火に遭い昭和30年(1955)拓本をもとに再建された あはれとは夕越えて行く人も見よ まつちの山に残すことの葉   日本藝術院会員 佐々木信綱の撰文による歌碑再建の碑  紫の一もとをもみしてゆかり深き江戸の名勝をたゝへ、梨本集を著して近世歌学の魁 となしゝ元禄の歌人戸田茂睡翁は、浅草に住みこの待乳山の風光をめでゝ御堂の傍に 歌碑を建てたりき。その石後にそこなはれしも寛政九年姪孫櫛分規貞石室をつくりて 三面を覆ひたりしが、昭和二十年三月戦災にあひて殆ど湮滅に及びぬ。ここより本龍 院住職平田真徳師光住乃息横田真精師等発起して再興をはかり、今年翁の二百五十年 忌に刻石再び新たに成れり。かくれづの翁かくり世にして喜びほゝえみてあらむ とこしへ尓かれじくちせじ霊ごもる まつちの山乃やまと言の葉 昭和30年4月14日 日本藝術院会員 佐佐木信綱撰 芳翠英書    左側の石碑は戸田茂睡の歌碑 真中・・・日本藝術院会員 佐々木信綱の撰文による歌碑再建の碑 右側の木札・・・茂睡は元禄の頃活躍した歌人で、歌道の革新を唱えた、江戸最古の歌碑と 称されたが、戦火に遭い昭和三十年拓本をもとに再建されたと書かれてある。 「東京風景六 待乳山から隅田川」 大正五年 (1916) 5月 織田一麿 画    糸 塚 十一世杵屋六左衛門(後に三世杵屋勘五郎)建立 この糸塚は元字元年十一世杵屋六左衛門が 父十世杵屋六左衛門の遺志に依り供養の為 建立せるものとして 十世六左衛門 三世勘五郎共に長唄三弦の 名人と云われた人である 昭和六十三年四月 六世杵屋勘五郎記 ・

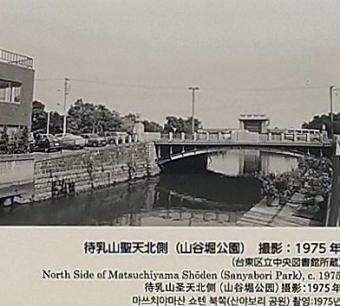

ここは、かつては山谷堀と呼ばれる水路であったが、経済成長に伴う水質汚濁と 悪臭が問題となり、東京都により昭和51年 (1976) 頃から暗渠化された。区がそ の上部を公園として整備し、昭和52年以降に山谷堀公園として開園した、 幅約9メートル、長さ約740メートルの後援である。平成29年 (2017) から令和2年 (2020) 、老朽化により全面改修工事を実施した。隅田公園から桜の並木が続き、 春は桜越しに東京スカイツリーを眺めることのできるビューポイントとなっている. 埋め立てる前の山谷堀には、下流から、今戸橋・聖天橋・吉野橋・正法寺橋・山谷堀橋・ 紙洗橋・地方新橋・地方橋・日本提橋の9つの橋が架けられていたが、埋め立てに伴い、 全て取り除かれている。公園の両側にある護岸や橋の親柱が、水であった面影を残している。 (※欄の読みについては、橋名板のとりとしている) A canal calld Sanyabori used to flow here, but urbanization caused it to become polluted and smellyand the metropolitan government covered it over in 1976. From the following year, Taito City created Sanyabori Park above the waterway, a ribbon of parkland 9 meters wide and about 740 meters long. The park was undergoing through a renewal from 2017 to 2020.Lined by cherry trees stretching to Sumida Park, it is renowned for springtime views of cherry blossoms with Tokyo sky tree in the background. park was undergoing through a renewal from 2017 to 2020, Lined by cherry trees stretching to Sumida Park, it is renowned for springtime views of cherry blossoms with Tokyo Sky Tree in the background. Nine bridgs spanned Sanyabori before it was covered. Starting at the downstream end, they were theImado Bridge, Shoten Bridge, Yoshino bridge, Shohoji Bridge Sanyabori Bridge,Kamiarai Bridge, Jikata-shinbashi Bridge, Jikata Bridge, and Nihontsutsumi Bridge. The bridge revetments and pillarsremain providing lasting images the former waterway.   ・

・

・

山 の 宿 の 渡 し 台東区花川戸1丁目1番 隅田川渡船の一つに、「山の宿の渡し」と呼ぶ渡船があった。 明治40年(1907)発行の「東京市浅草区全図」 は、 隅田川に船路を描き、「山ノ宿ノ渡,枕橋ノ渡トモ云」と記入している。位置は 吾妻橋上流約250 メートル。 浅草区花川戸河岸・本所区中ノ郷瓦町間を結んでいた。花川戸河岸西隣の町名を、「山の宿町 といった。渡しの名はその町名をとって命名。 別称は、 東岸船着場が枕橋橋畔にあったのにちなむ。 枕橋は 墨田区内現存の北十間川架橋。北十間川の隅田川合流点近くに架設されている。渡船創設年代は 不明。枕橋上流隅田河岸は、 江戸中期頃から墨堤と呼ばれ、行楽地として賑わった。桜の季節は特に 人出が多く、山の宿の渡しは それらの人を墨堤に運んだであろう。したがって、江戸中期以降開設と みなせるが、 天明元年(1781)作「隅田川両岸一覧図絵」は この渡しを描いていない。 平成4年11月 台東区教育委員会 Yamanoshuku no Watashi Ferry In the days when ferries crossed the Sumida River there was a ferry called the “Yamanoshuku no Watashi” (the word “watashi” means ferry). In a map printed in 1907 ferry routes are shown, and “Yamanoshuku no watashi”, which was also known as “Makura-bashi no Watashi” is mentioned. The ferry route was approximately 250 metres upstream of Azuma-bashi Bridge and linked the iver-bank at Hanakawado with the Nakanogo Kawaramachi area. The name of the ferry is derived from the name of the district of Yamanoshuku which was tothe west of the riverbank at Hanakawado. The alternative name is connected to the fact that the arrivel point on the eastern bank of the river was at the approach to Makura-bashi Bridge.Makura-bashi Bridge stands near to the point where Kitajikken River from Sumi-da ward flows into the Sumida River. It is not clear which the ferry serving this route was started. From about the mid Edo period (around the 1890s), the bank of the Sumida River upstream of Makura-bashi Bridge was popular as a site for cherry blossom viewing. ・

・

|

足 立 区 (東京都) 千住宿歴史プチテラス 千住宿歴史プチテラス  ギャラリー千住宿歴史プチテラス ギャラリー千住宿歴史プチテラス  千住名倉医院 千住名倉医院  横 山 家 住 宅 横 山 家 住 宅  足立区立柳原千草園 足立区立柳原千草園・

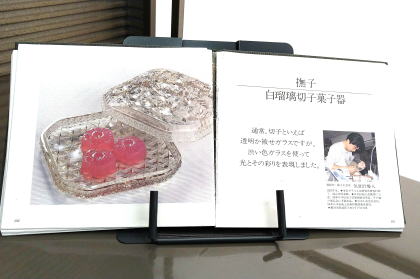

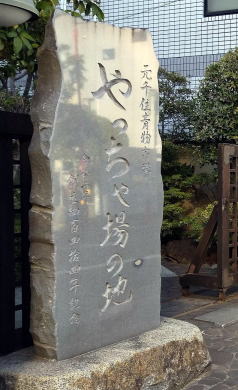

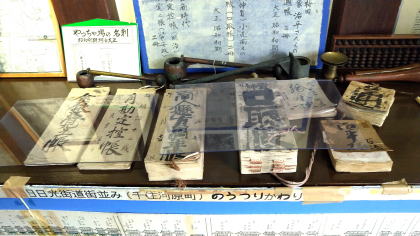

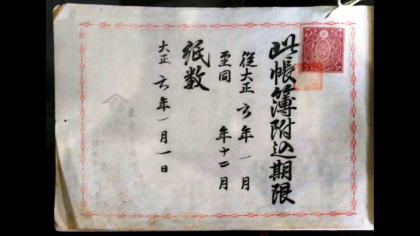

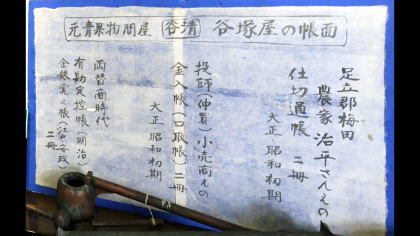

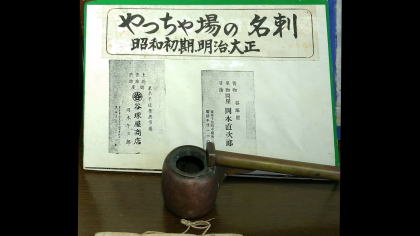

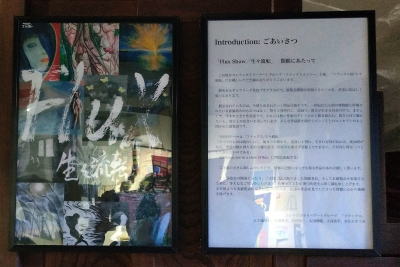

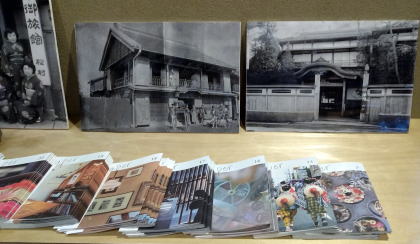

やっちゃばの風俗展                        ・ ギャラリー千住宿歴史プチテラス 生々流転 フラックス展 all things are in a state of flux /万物は流転する 2024年3月 13:00~19:00 (最終日 17:00) 9日(土) 10日(日) 15日(金) 16日(土) 17(日) 18日(月) 19日(火) 20日(水、祝日) 9日 17:00~ギャラリートーク 18:oo~オープニングセレモニー    Introduction: ごあいさつ 「Flux Show / 生々流転」 開催にあたって この度はコンテンポラリーアートグループ「フラックスメンバー」主催、 「フラックス展/生々流転」にお越しいただき誠にありがとうございます。 歴史あるギャラリー千住宿プチテラスにて、展覧会開催が実現できたことを、非常に喜ばしく思っております。 展示されているのは、今創り出されていく作品の数々です。一世紀以上も前の博物館に所蔵されている評価済み のものではなく、貴方と同時代に、此処で、貴方が生きる社会の中で、まさしく今、生まれてきた作品達です。 それらは狭い作家のアトリエから解き放たれ、貴方の目に触れたいと、貴方との出会いを望んでいます。 そんな作品群を紹介していこうとのコンセプトのもと開かれた展覧会です。 今回のテーマは「フラックス/生々流転」 すべてのものは流れていく、始まりと終わり、出会いと別れ、生まれる時があれば、死ぬ時がある。 季節の様に移り変わり繰り返す。何ものも絶えず変転してやまない。だが同じ時は二つとして訪れないのである。 All things are in a state of flux. (万物は流転する) ご来場の方々に楽しんでいただき、皆様の記憶に少しでも残る作品があれば嬉しく思います。 この展覧会の開催にあたり、ご支援ご協力賜りました関係各位、そして本展覧会を実現するために、 多大なるご尽力をいただきましたガラス工芸家野口均先生に厚く御礼申し上げます。また、何よりも 本展覧会に足をお運びいただき、私達の作品を見てくださった皆様に心から感謝を捧げます。 コンテンポラリーアートグループ 「フラックス」 五十嵐靖喜、石黒英子、岩田信一、太田博健、大谷浩平、おかえさつき 五 十 嵐 靖 喜   石 黒 英 子

岩 田 信 一    太 田 博 健   大 谷 浩 平   お か え さ つ き   オープニング ハーモニカの岩田信一さんと劇朗読のルネ・シェヴィリコフスキさん 絵の中に溶け込んだ演奏が良かったです!   ・

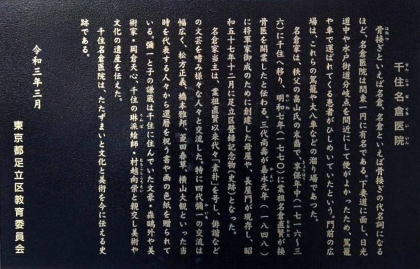

関東一円に有名である。下妻道に面し、日光道中や水戸街道分岐点を間近にして便が よかったため、駕籠や車で運ばれてくる患者がひしめいていたという。門前の広場は、 これらの駕籠や大八車などの溜り場であった。 名倉家は、秩父の畠山氏の末裔で、享保(きょうほう)年中(一七一六~三六)に千住へ移り、 明和 三代尚壽が 現存し、昭和五十七年十二月に足立区登録記念物(史跡)となった。 名倉家当主は、業祖直賢以来代々「素朴」を号し、俳諧などの文芸を嗜み様々な人々と 交流した。特に四代 横山大観といった当時を代表する人々から還暦を祝う書や画の色紙を贈られている。 彌一と子の謙蔵は千住に住んでいた文豪・森鴎外や美術家・岡倉天心、千住の 絵師・ 千住名倉医院は、たたずまいと文化と美術を今に伝える史跡である。 令和三年三月 東京都足立区教育委員会   ・

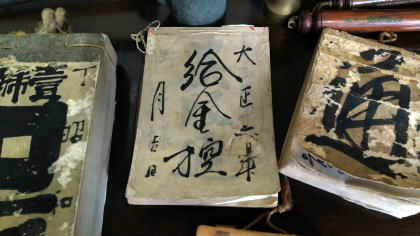

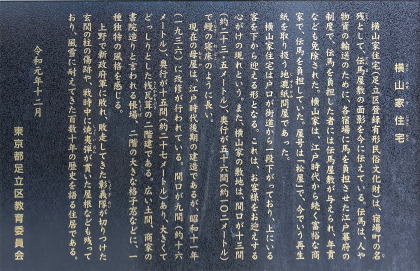

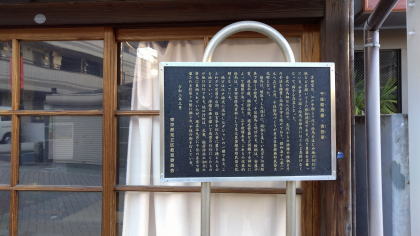

横山家住宅(足立区登伝録有形民俗文化財)は、宿場町の 各宿場に馬を負担させた江戸幕府の制度で、伝馬を負担した者には伝馬屋敷が 与えられ、年貢なども免除された。横山家は、江戸時代から続く富裕な商家で、 伝馬を負担していた。屋号は「松屋」で、今でいう再生紙を取り扱う 問屋であった。横山家住宅は戸口が街道から一段下がっており、上にいる客を 下から迎える形となる。これはお客様をお迎えする心がけの現れという。また、 横山家の敷地は、間口が十三軒(約二十三・五メートル)、奥行きが五十六軒 (約一0二メートル)で 江戸時代後期の建造であるが、昭和十一年(一九三六)に改修が行われている。 間口が九間(約十六メートル)、奥行きが十五間(約二十七メートル)あり、大きくて どっしりとした 書院造りと言われる を感じる。上野で新政府に敗れ、敗走してきた 柱の傷跡や、戦時中に 風雪に耐えてきた百数十年の歴史を語る住居である。 令和元年十二月 東京都足立区教育委員会

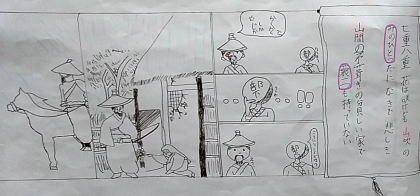

吉田家は、江戸中期より代々絵馬をはじめ ほとんど見掛けなくなって、稀少な存在となった。当代の絵馬師は八代目で、 先代からの独特の絵柄とその手法を踏襲した伝統を守り続けており、昭和五十 八年(一九八三)十二月、千住絵馬づくりが足立区登録無形民俗文化財となった。 絵馬は、縁取りした 千住絵馬と呼ばれる。絵柄は、安産子育、病気平癒、願掛成就、商売繁盛など祈願 する神仏によって構図が決っており、三十数種ある。これらの代表的絵馬は、 吉田家絵馬資料として足立区登録有形民俗文化財となっている。 地口は江戸時代に流行したダジャレの1種である。ことわざや芝居の台詞、 格言等を似た音に置き換をえたものを地口といい、滑稽な画を描いて角型の 行灯にしたものが地口行灯である。地口行灯は、元来、稲荷神社の初午(はつうま)の 祭礼に奉納されていたが、現在は九月に千住の各宮で開催される秋祭りの際 に飾られ、千住の街を灯している。 令和二年三月 東京都足立区教育委員会 ・

|

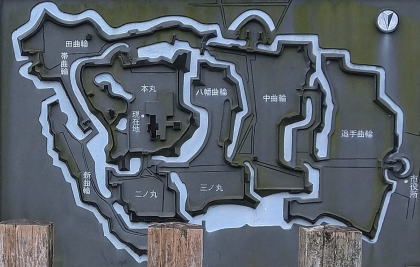

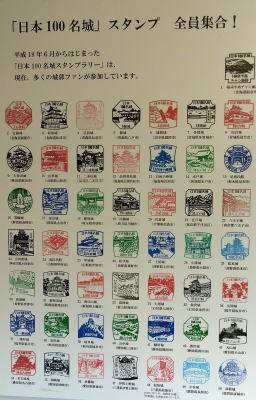

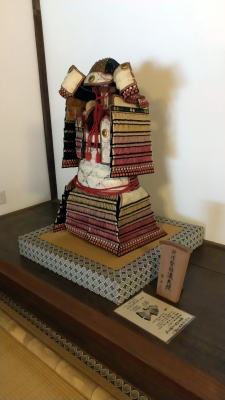

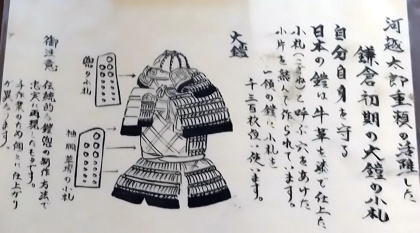

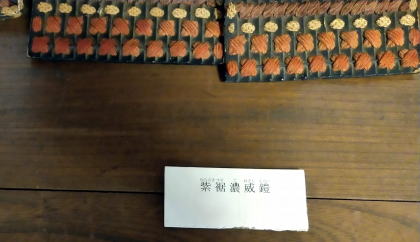

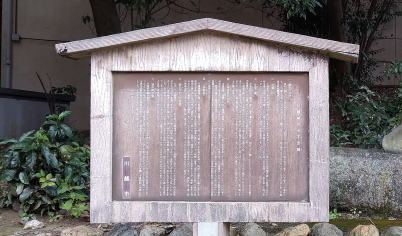

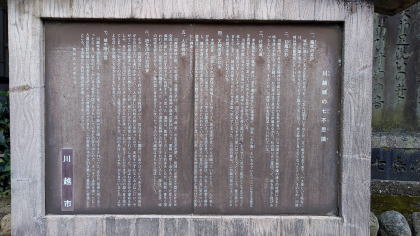

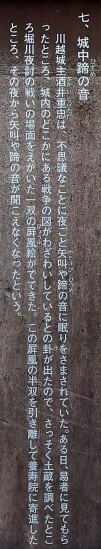

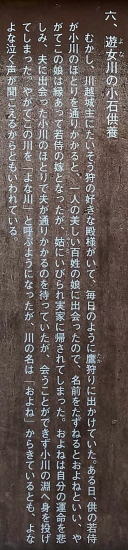

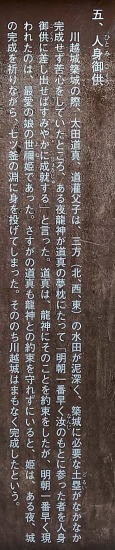

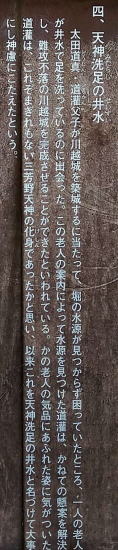

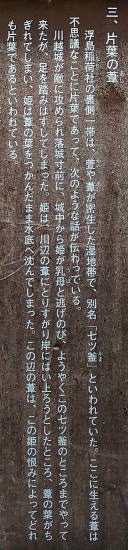

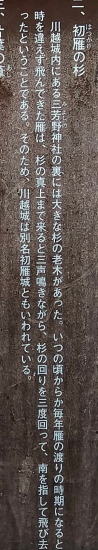

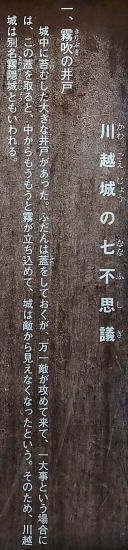

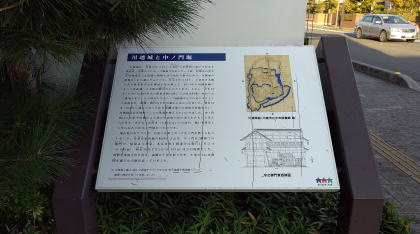

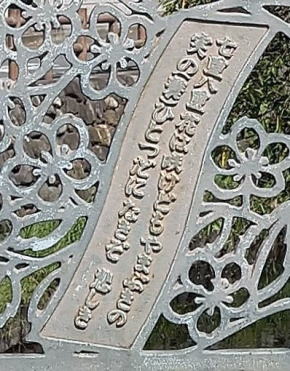

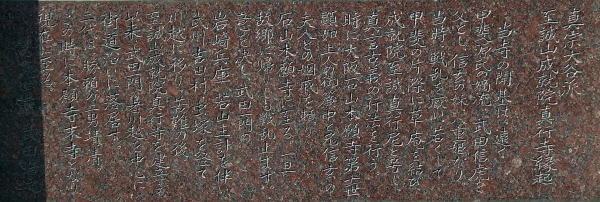

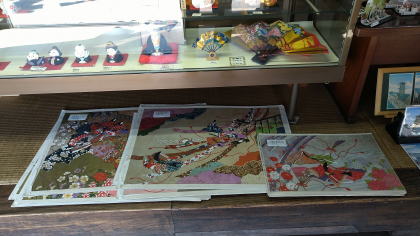

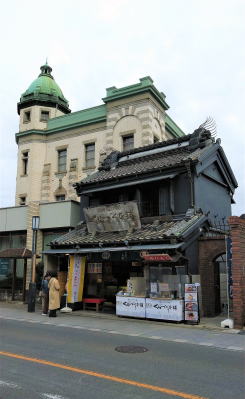

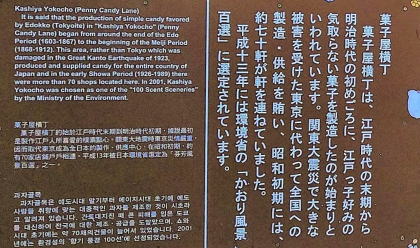

小 江 戸 川 越 (埼玉県)  川越城本丸御殿 川越城本丸御殿  川越城中ノ門堀跡 川越城中ノ門堀跡  太田道灌公像 太田道灌公像  川越氷川神社 川越氷川神社  川越大師・喜多院 川越大師・喜多院  道 灌 橋 道 灌 橋  大沢家住宅 大沢家住宅  松村屋旅館 松村屋旅館  旧 山 﨑 家 別 邸 旧 山 﨑 家 別 邸  料 亭 山 家 料 亭 山 家  百 足 屋 百 足 屋  三芳野神社 三芳野神社  永島家住宅 永島家住宅  養 寿 院 養 寿 院  中 院 中 院  真 行 寺 真 行 寺  時 の 鐘 時 の 鐘  菓子屋横丁 菓子屋横丁  川越熊野神社 川越熊野神社  川越菓舗道灌 川越菓舗道灌  川越陣力屋 (浪漫石焼) 川越陣力屋 (浪漫石焼)  どろぼう橋の由来 どろぼう橋の由来  小江戸川越つぶやき街角 小江戸川越つぶやき街角  か の ん か の ん  小江戸川越屋 小江戸川越屋・

・

・

・

・

旧

・

・

・

・

・

・

・

はつかりの間   やまぶきの間          離 れ             ・

・ どろぼう橋の由来

・

・

・

・

・

・ 小 江 戸 川 越 街 角                   ・

・

・

・

・

・

|