・

スカイ姫のつぶやき街角北西部ルート2

曳舟駅南(高木神社・向島税務署入口)

|

・

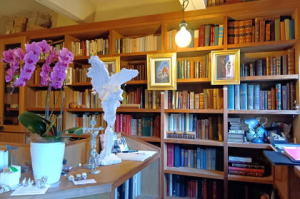

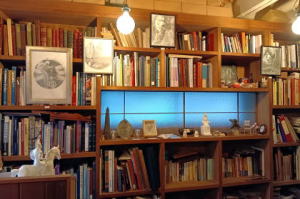

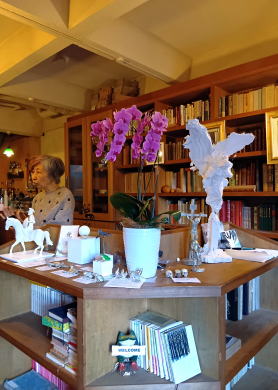

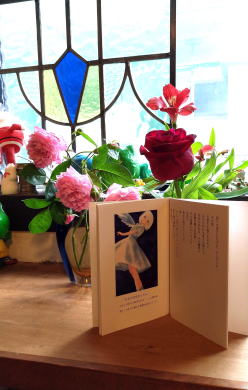

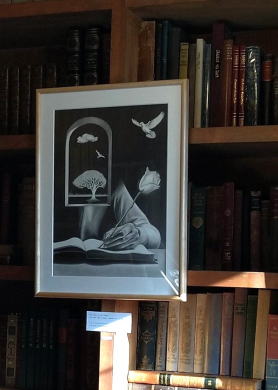

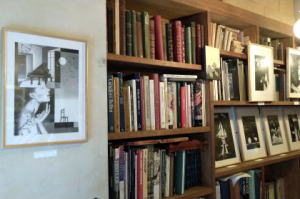

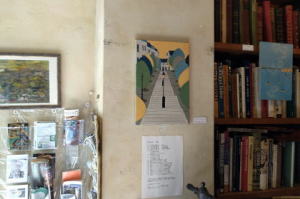

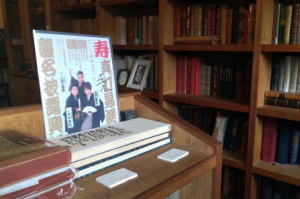

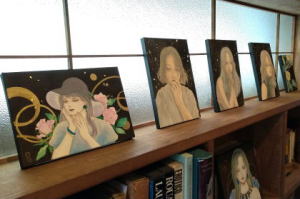

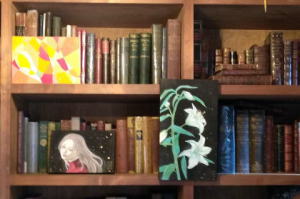

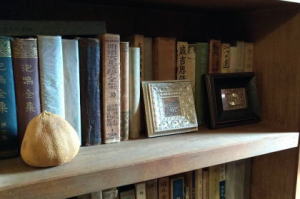

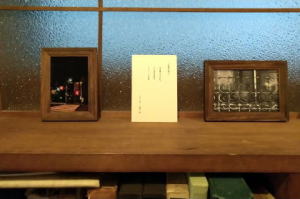

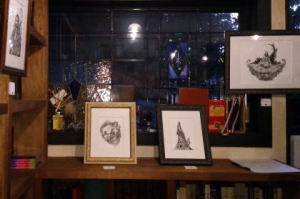

アートな書斎・LE PETIT PARISIEN

(ルプチパリジャン)

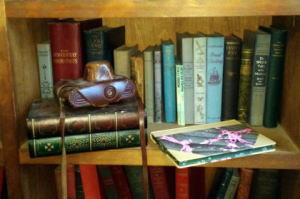

重厚な書斎!国会図書館にもない本が置

いてあり、オーナーは蔵書票に深い造詣

があります。カウンターには300~500年

前の古紙が敷き詰められ、時折みごたえ

のある芸術家の作品の展示が開催されて

います。NHKの美の壺「心をつかむ 本

の装丁」で紹介されました。

令和元年7月6日(土)日経新聞に掲載 2020年12月10日 東京新聞に掲載

この場所はかつて小説楢山節考の作者、深沢七郎さんが夢やという名前の今川焼屋を開いていました。

住 所 / 東京都墨田区東向島2-14-12

電 話 / 03-3612-9961

定 休 日 / 水~木 曜

パリジャンギャラリーへ

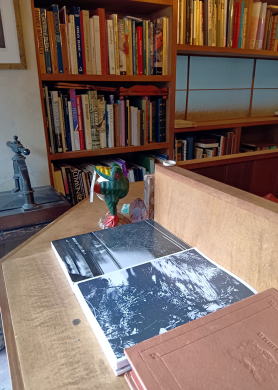

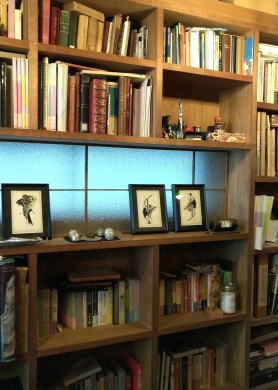

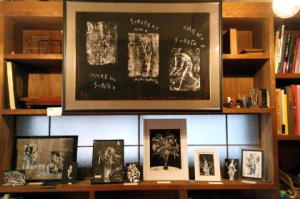

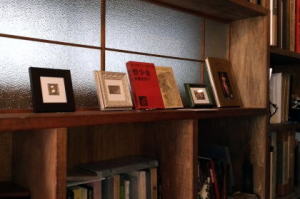

書斎の風景

書斎の風景  蔵書票編

蔵書票編 マーブリングノート編

マーブリングノート編 深沢七郎編

深沢七郎編  Exhibition 編

Exhibition 編

|

・

書 斎 の 風 景

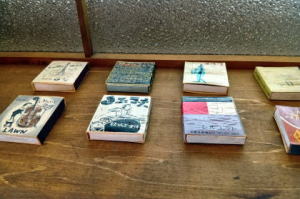

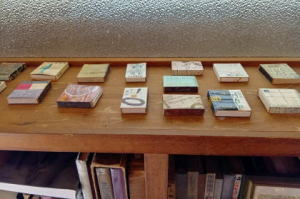

木で作成された古いマッチ箱!

(2025年3月21日)

・

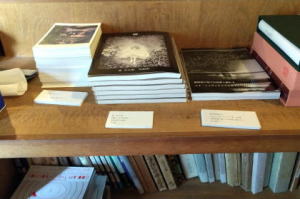

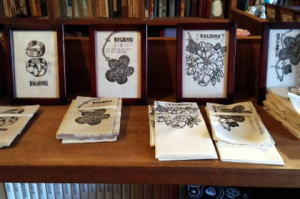

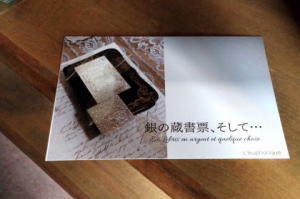

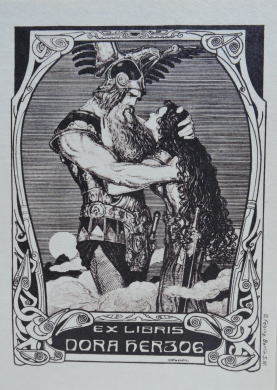

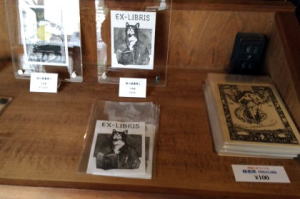

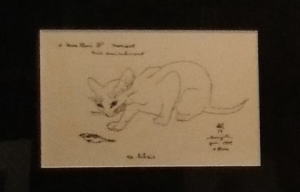

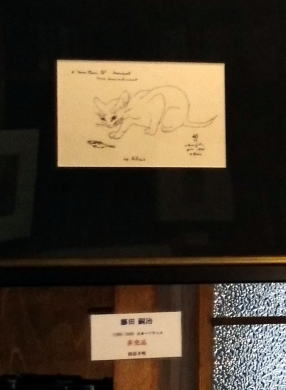

蔵 書 票 編

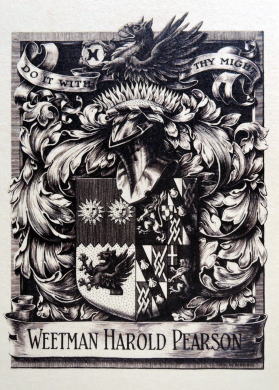

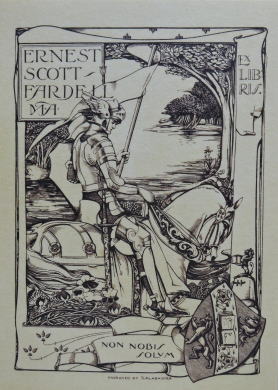

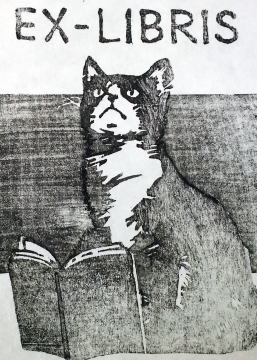

蔵書票とは本の見返しに貼って、その本

の持ち主を明らかにする為のものです。

図柄と一緒にExlibrisという言葉と蔵書の

持ち主(票主)の名前が画面に入れられ

ることが多い。ヨーロッパでは古くから

多くの芸術家が手がけており、名な芸術

家の手によるものは美術品として収集の

対象にもなっている。銅版画、木版画、

リノカット、石版画、孔版などの版種

がある。

・

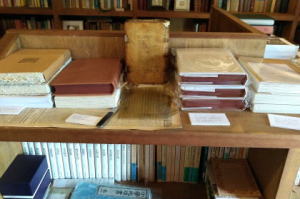

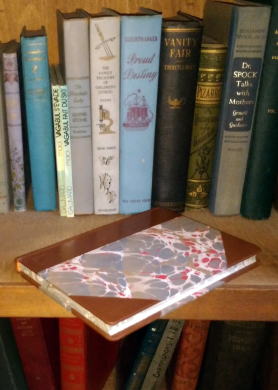

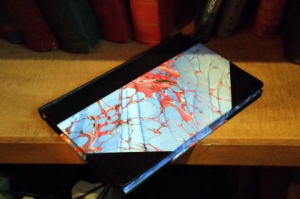

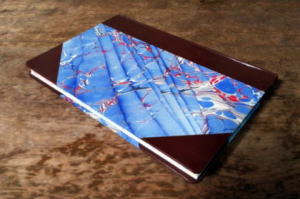

マーブリングノート編

(表紙がマーブリングデザイン)

マーブリングとは、バットに張った水溶

液に数色の絵の具を垂らし、水面上に描

かれる複雑な模様や図柄を、紙などに写

し取る技法です。マーブリングは15世紀

頃にトルコで生まれとされ、書籍の装飾

用の紙などにこの技法が使われてきまし

た。マーブリングによって作られる紙は

、その模様が大理石(marble:英)の模

様に似ていることから、マーブルペーパ

ー(トルコペーパー)と呼ばれています

。高度な技術のマーブリングのノートは

、パリジャンでしか手に入らないそうで

す。側面にも施されています。

・

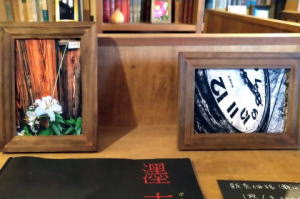

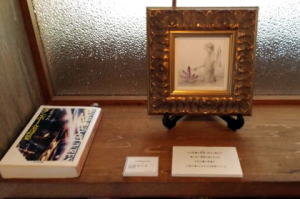

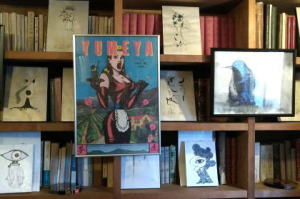

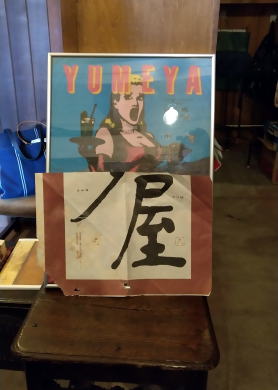

深 沢 七 郎

大正3年(1914)年1月29日 に山梨県笛吹

市石和町に生まれました。中学の頃から

ギターに熱中しギタリストとなり、昭和29

年(1954)、「桃原青二」の芸名で日劇

ミュージックホールに出演しました。

代表作の姨捨山をテーマにした『楢山節

考』(ならやまぶしこう)は昭和31年

(1956)42歳の時に、雑誌『中央公論』

11月号に掲載され、第1回中央公論新人賞

を受賞しました。三島由紀夫らが激賞

して、ベストセラーになりましたが芥川

賞候補にはなりませんでした。

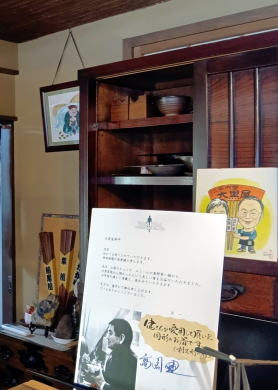

美術家横尾忠則氏が描かれた

夢屋の包装紙です!

深沢七郎没後35年ギター演奏会

ご案内 観光ボランティア 齋藤様

ご挨拶 深沢七郎文学資料館館長 森田進

・

珈琲家SNS記念館

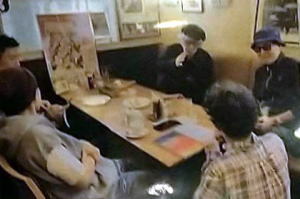

吉永小百合さん主演のこんにちは母さん

の打合せ場所に、山田洋次監督が利用さ

れていらしたそうです。

シネマの世界が感じられます!

住 所:東京都墨田区東向島2-13-7

電 話: 03-3611-3929

営業時間:月~土 6:00~20:00

日・祝日 6:00~18:00

定休日:木

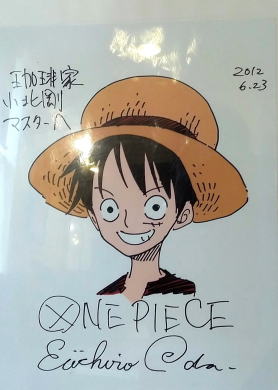

〇ワンピ-スさん来店記念の色紙

〇こんにちわ母さん資料編

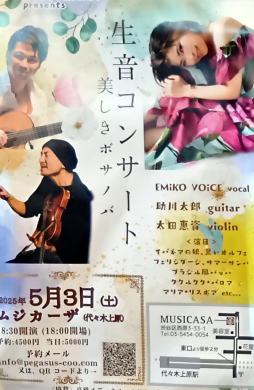

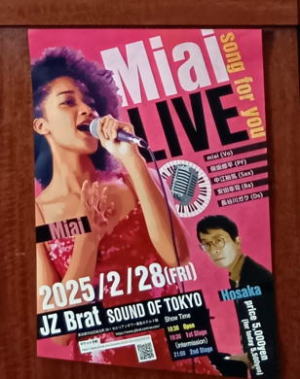

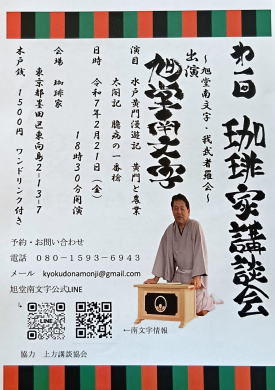

〇ライブ&お知らせ版

〇日替わりモーニング版

・

店 内 風 景

・

ワンピ-スさん来店記念の色紙!

・

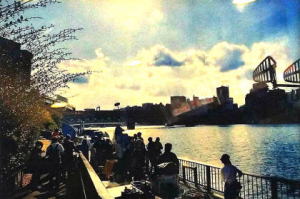

こんにちわ母さん集

ロ ケ 地 言 問 橋  隅田川桜橋への坂道  向島白鬚神社の風景  墨 田 聖 書 教 会 |

江戸の誂え足袋仕立て處

向島 めうがや

和風喫茶 満 喜

ユ ー ト リ ア

墨 田 区 役 所

山田洋次監督、吉永小百合&大泉洋主演の“こんにちは母さん”の映画が墨田区を

舞台に作成され、その撮影風景が、NHK

のドキュメンタリー番組「プロフェッショナル 仕事の流儀」2023年9月27日7時57

NHK総合で放映されました。

『こんにちは、母さん』 『MOM, IS THAT YOU?』 第43回 ハワイ国際映画

祭での上映が決まりました。

開催会場:Consolidated Theatres /ホノ

ルル

吉永小百合

大 泉 洋

・

ラ イ ブ &お知らせ版

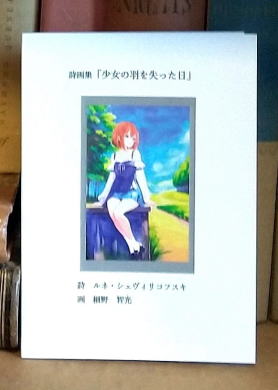

ルネシェヴィリコフスキ詩集(1冊1000円)          |

・

日替わりモーニング編

ふ じ の き 公 園

東武スカイツリーライン線曳舟駅の交番

側です。桜の花が見事です。

公園面積:1,828.33平方メートル

開園年月日:昭和42年7月20日

主な施設:複合遊具、ぶらんこ、砂場、

ボール遊び広場、

バリアフリートイレ、男子トイレなど

住 所 / 東京都墨田区東向島2-17-5

・

江戸木箸 大 黒 屋

夫婦箸、結婚祝い、還暦のお祝いのギフ

トや五角箸、七角箸、八角箸、携帯用の

マイ箸など大黒屋の職人の方が心を込め

て一本一本手作りで仕上げています。

住 所 / 東京都墨田区東向島2-3-6

電 話 / 03-3611-0163

定休日 / 日・祭・第2~3土曜日

営業時間 / 10:00~17:00

ふ じ の き 公 園

東武スカイツリーライン線曳舟駅の交番

側です。桜の花が見事です。

公園面積:1,828.33平方メートル

開園年月日:昭和42年7月20日

主な施設:複合遊具、ぶらんこ、砂場、

ボール遊び広場、

バリアフリートイレ、男子トイレなど

住 所 / 東京都墨田区東向島2-17-5

・

高 木 神 社

室町時代の創祀と伝えられており、旧寺

島新田の鎮守として尊崇され、古くは第

六天社だいろくてんしゃと呼ばれていま

した。明治の神仏分離の際、高皇産靈神

に祭神を変更し高木神社と改め正圓寺

から分離しました。

住 所 / 東京都墨田区押上2-37-9

電 話 / 03-3611-3459

御 由 緒

応仁2年(1468年)、室町時代の創祀と伝

えられており、旧寺島新田の鎮守として

尊崇され、古くは「第六天社だいろくて

んしゃ」と呼ばれていました。明治時代

初期の「神仏分離の制度」で『高木神社

』と改めました。その社名は、御祭神で

ある高皇産靈神(タカミムスビノカミ)の別名が「高木の神」であるからといわれてい

ます。かつては、境内に大きな臥龍の松

(がりゅうのまつ)があり、曳舟川を上

下する舟をはじめ、地域の人々の往来の

目印となっていました。昭和42年1月、

鉄筋コンクリート造りの社殿改築が成

り、昭和43年11月、鎮座五百年の式年大

祭が行われました。平成30年6月、御鎮

座五百五十年記念式年大祭を行いました。

お社の後ろのビルがゴールドに輝

いて見えました。不思議体験!

〈墨田区登録文化財〉 山 玉 向 島 講 社 の 碑 所在地 墨田区押上二丁目三十七番 九号 高木神社 山玉向島講社は、かつて向島地域にあ った富士講(富士山を信仰する人々の 団体)の一つです。講印から、江戸時 代後期に成立した山玉深川元講から 分かれた講と考えられます。講の参 会には講印を配した祭祀具が用いら れ、富士山登拝の際には富士吉田の 御師「大番城」の屋敷に宿泊してい ました。沿革は不明ですが、明治七 年(一八七四)と記された祭祀具が伝 えられており、大正期には講員が一 00名以上であったと推定されていま す。本碑は、その山玉向島講社の人 々が明治三十一年(一八九八)九月に 建立したものです。本碑には、正面 に山玉向島講社の講印が彫刻され、 その中に「廿三夜」と刻まれていま す。これは、山玉向島講社の人々が 参会する日を示すと考えられます。 また、裏面には建立にかかわった世 話人十六名の名が居住地別に刻まれ 、建立当時の講社に先達、講元など の役割があり、当時の中心メンバー が須崎、中之郷、寺島の住人で構成 されていたことを示しています。十 六名のうち、碑銘彫刻師として知ら れる三代目宮亀年(元宮為吉)が名を 連ねており、碑刻者と推定されます 。世話人の経歴を調べてみると、須 崎の人々は墨堤常夜燈(墨田区登録 有形文化財)の奉納、寺島の人々は 寺島小学校の創立というように、 地域をあげての事業に関わる有力 者層でした。碑に刻まれた須崎、 中之郷、寺島の三区域の範囲は、 向島地域にあって大きい部分を占 め、山玉向島講社がそれまでの社 会生活上のつながりを超えた広が りをもっていたことが分かります。 山玉向島講社は第二次大戦中に活動 を停止したと考えられ、その具体的 な活動を知ることは難しくなってい ます。この向島山玉講社の碑は、近 代の墨田区における信仰と、地域の 結びつきの広がりを理解するために 欠くことのできない文化財といえます。 平成二十三年二月 墨田区教育委員会 |

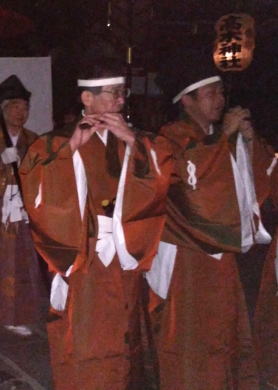

遷 座 祭

2014年高木神社本祭り風景

・

(お店・工場関係)

・

ROCA Coffee Roasters

5月2日に開店しました。

ROCAは、「濾過(ろか)」と「

Road(道)」「Cafe(珈琲)」

を組み合わせた名前で、コーヒーの

魅力を届け、コーヒーとともに生きる

決意を表しているそうです。

住 所 / 東京都墨田区東向島2-14-2

| 珈琲の効能・・・AIより コーヒーは「カフェイン」と「ポリフェ ノール」を主成分とし、集中力向上、疲 労軽減、動脈硬化・脳卒中・呼吸器疾患 の死亡リスク低下、肝疾患や糖尿病のリ スク低減、そして脂肪燃焼の促進など、 心身にわたる様々な健康効果が期待でき ます。一方で、飲み過ぎは睡眠障害やイ ライラを引き起こす可能性があるため、 適量を守り、砂糖やクリームは控えめに することが推奨されます。 主な健康効果 ①精神・身体機能の向上 〇覚醒作用・集中力の向上:カフェインが 脳を刺激し、眠気を覚まし、集中力を高 めます。 〇運動能力向上:脂肪分解を促進するカフ ェインの働きにより、運動パフォーマン ス向上が期待できます。 〇疲労軽減:中枢神経を刺激し、自律神経 の働きを高めることで、疲労を軽減する 効果があります。 ②生活習慣病の予防 〇心臓病・脳卒中リスク低下:ポリフェノ ールとカフェインの相乗効果で、動脈硬 化を防ぎ、心臓病や脳卒中による死亡リ スクを低下させます。 〇呼吸器疾患リスク低下:カフェインの気 管支拡張作用により、呼吸器の機能を改 善し、呼吸器疾患による死亡リスクを低 下させる効果があります。 〇肝機能の改善:肝臓がんの前病変である 肝疾患や肝硬変のリスクを低下させ、肝 機能の改善につながると考えられていま す。 〇糖尿病リスク低下:コーヒーを習慣的に 飲む人は糖尿病の発症リスクが低下するという研究結果があります。 ③その他 〇脂肪燃焼促進:カフェインがリパーゼを 活性化し、クロロゲン酸が脂肪の燃焼を 促進することで、内臓脂肪の減少が期待 できます。 〇美肌効果:ポリフェノールの抗酸化作用 により、紫外線による肌ダメージを防ぐ 効果も注目されています。 〇リラックス効果:コーヒーの苦味や香り には気分をリラックスさせる効果があり ます。 ④注意点 〇飲みすぎに注意:1日3〜4杯を目安とし、飲みすぎると睡眠を妨げたり、イライラ したりする原因になることがあります。 〇砂糖・クリームは控えめに:健康効果を 最大限に得るためには、ブラックコーヒ ーで飲むことが推奨されます。 |

・

かよちゃん家

11月上旬開店予定

(ル プチ パリジャン)の近くです。

お店の住所を調べていたら「月曜から夜ふかし」で「かよちゃん」と呼ばれ 「ドラ

えもん」に声が似ていることで話題の木村佳代さんがお店を開く事がわかりました。

すぐ近くの映画の世界を感じる珈琲家が

なくなってしまい、かよちゃんを初めと

して残念に思っている方々が集える場所にという思いもあるようです。

珈琲家誌上記念館にリンクします。

住 所 / 東京都墨田区東向島2丁目

・

手作りパン MY BAKERY

楽しいパンに出会えます。

住 所 / 東京都墨田区東向島2-24-15

時 間 / 8:00~18:30

(パンが無くなり次第閉店)

定休日:水曜日

・

曳舟 手打ち蕎麦 な が や ま

蕎麦打ち体験教室を土曜日に開催中。

落ち着いた雰囲気でくつろげます。

住 所:東京都墨田区東向島2-18-8

定 休 日:日曜 月曜・祝日

電 話:080-7629-7575

営業時間 :11:30~14:00

17:00~20:00

・

レストラン O n d a

フランス料理 、洋食、シチュー

住 所:東京都墨田区東向島2-21-9

電 話:03-6751-9387

定 休 日:月曜日、第二火曜日

営業時間 (平日)ランチ 11:30~14:00 ディナー 17:30~23:00

(日曜)ランチ 11:30~14:00 ディナー 17:30~21:00

・

THE ALL DAY(ピザ・ワイン他)

家族連れもチラホラとみえ、お店の方々の

感じのよさが印象的でした。

全国から取り寄せるクラフトビールも美味

しく、ソーセージも無添加でお店で作って

いるそうです。

住 所 / 東京都墨田区東向島2-24-14

電 話 / 03-6657-4576

墨田区内循環バス時刻表

(すみだ百景 すみまるくん、すみりんちゃん)